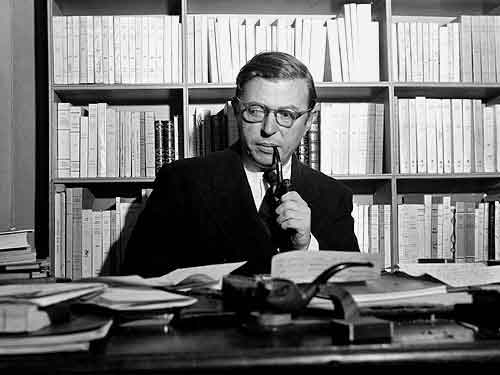

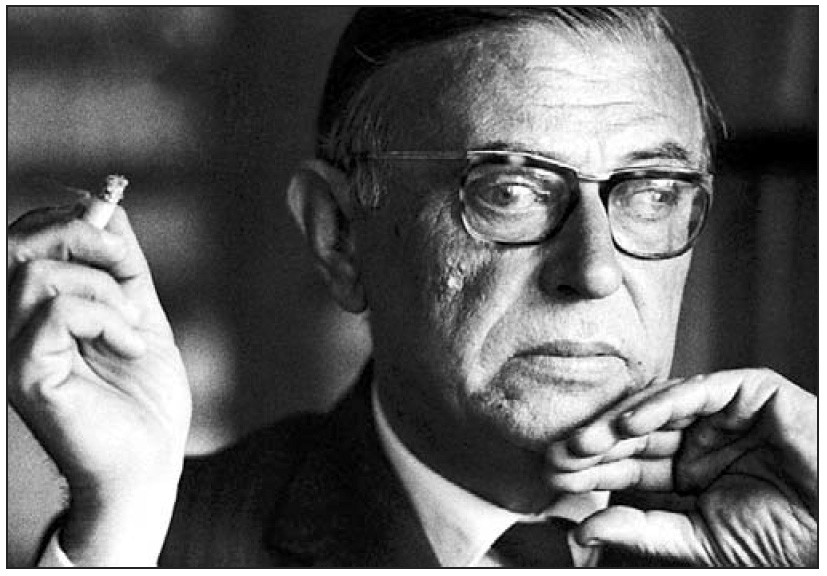

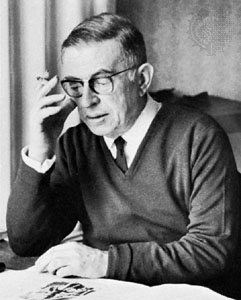

Jean-Paul Sartre

Le jardin d'enfants, oral du bac de français, ecrit du bac de français, pour aller plus loin.

Scholarship at UWindsor

- < Previous

Home > THESES-DISSERTATIONS-MAJOR-PAPERS > ETD > 3078

- Electronic Theses and Dissertations

Phenomenalism in Jean-Paul Sartre's Being and nothingness.

Robert Wylie. Johnson , University of Windsor

Date of Award

Publication type.

Master Thesis

Degree Name

Philosophy.

info:eu-repo/semantics/openAccess

Creative Commons License

Dept. of Philosophy. Paper copy at Leddy Library: Theses & Major Papers - Basement, West Bldg. / Call Number: Thesis1981 .J645. Source: Masters Abstracts International, Volume: 40-07, page: . Thesis (M.A.)--University of Windsor (Canada), 1981.

Recommended Citation

Johnson, Robert Wylie., "Phenomenalism in Jean-Paul Sartre's Being and nothingness." (1981). Electronic Theses and Dissertations . 3078. https://scholar.uwindsor.ca/etd/3078

Since March 22, 2013

Advanced Search

- Notify me via email or RSS

- Collections

- Disciplines

Author Corner

- How to Submit

- About Open Access

Home | About | FAQ | My Account | Accessibility Statement

Privacy Copyright

Analyse littéraire de Huis-clos de Jean-Paul Sartre. Contrôle de lecture. L'enfer, c'est les autres

- Le 16/11/2018

- Dans Les oeuvres intégrales

- 0 commentaire

"L'enfer, c'est les autres", Huis-clos de Jean Paul Sartre

- Quiz à faire

- L'oeuvre littéraire et théâtrale de Jean-Paul-Sartre

- Petit questionnaire sur Jean-Paul Sartre et Huis-clos

- 10 questions et le corrigé

- Analyse de l'oeuvre

Présentation de la pièce de théâtre, Huis clos de Sartre

Huis clos est une pièce de théâtre en un acte de Jean-Paul Sartre, rédigée à la fin de l'année 1943 et représentée pour la première fois le 27 mai 1944 au théâtre du Vieux-Colombier, à Paris.

La pièce se déroule en enfer, après la mort des personnages : Garcin, Estelle et Inès. Le titre évoque l'idée de procès, de jugement, mais il s'agit d'un jugement sans tribunal et sans châtiments physiques ; Garcin, l'un des trois protagonistes de la pièce demande, à son arrivée en enfer, où sont les instruments de torture. Il n'y a pas d'instruments de torture, les personnages de Huis clos se jugent et se torturent moralement les uns les autres.

"L'enfer, c'est les autres "

Huis clos : Jean-Paul Sartre

"L'enfer, c'est les autres " = une réflexion existentielle

Thématiques : Victime/Boureau/Responsabilité/Liberté/Autrui/Regard

Huis-clos est une pièce de théâtre écrite en 1943, jouée en 1944. C'est une illustration des thèses existentialistes de Sartre.

Trois personnages sont mis en scène. Ils sont condamnés à cohabiter pour l'éternité. Très vite, ils sont confrontés à leurs différences et subissent le regard et le jugement des autres. Ils perçoivent dans le regard l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes : cela est insupportable.

"L'enfer, c'est les autres" = l'enfer est la façon dont les autres nous perçoivent.

Garcin est journaliste politique pacifiste, déserteur

Inès est une homosexuelle, elle assume ses actes et est lucide

Estelle est superficielle, sans volonté, refuse de mesurer la responsabilité de ses actes (infanticide qui se pose en victime) . Mauvaise foi, sans conscience

Chaque personnage est le bourreau des deux autres = souffrance en enfer. Solution proposée par Garcin : le silence

Inès et Estelle ont beson du regard de l'une sur l'autre. Inèse propose à Estelle son regard en guise de miroir car la pièce en est dépourvue, pour qu'elle se maquille.

Inès invite les personnage à la confidence : les personnages avouent avoir tué et être responsables de la mort de ceux qu'ils ont aimés = pacte de pitié mutuelle.

+ Jeu de l'amour : Inès tente de séduire Estelle qui recherche davantage Garcin = comédie de l'amour.

Message philosophique =

La vie d'un individu = somme de ses actes = c'est la pensée de Sartre et d'Inès = Garcin se dévoile lâche (déserteur mort lâchement). Il avoue l'écec de sa vie, implore l'enfer. La porte de l'enfer s'ouvre mais il ne fuit pas. Il restera lâche à jamais.

= chacun est le bourreau et la victime de l'autre. Les personnages sont condamnés à ne pas mentir et à affronter leurs actes. L'homme est son acte.

Le devoir de liberté :

L'homme et la question de la liberté et de la responsabilité

Garcin a fui. Il n'a pas assumé ses actes = "l'homme est condamné à être libre". "L'homme est son acte".

Les personnages de Huis-clos sont condamnés à l'enfer car ils n'ont pas assumé leur liberté. Il est impossible de se soustraire à sa liberté.

L'homme est son projet, l'homme est condamné à être libre, il doit assumer ses actes.

Le choix de la lâcheté = Garcin a refusé d'assumer son idéal pacifiste = c'est un mauvais usage de la liberté.

Inès n'a aucun remord pour avoir fait souffrir autrui

Estelle évoque le destin

= D'où L'ENFER

= L'enfer c'est les autres pour les personnages de mauvaise foi. Cette phrase, "l'enfer c'est les autres est un phrase de Garcin.

Garcin fait souffrir Estelle. Inès fait souffrir Garcin Estelle malmène Inès et tourmente Garcin. Ils sont donc bourreau et victime des uns et des autres.

Estelle est le bourreau d'Inès et victime de Garcin.

Thème du miroir

Question : comment le regard d'autrui est-il à la fois nécessaire te insupportable?

Questions possibles pour préparer un contrôle de lecture

- Expliquer le titre

- Huis-clos = Est-ce une tragédie?

- Expliquer : "L'enfer c'est les autres"

- Pourquoi Garcin ne peut-il pas fuir à la fin de la pièce? (même s'il en a la possibilité)

- Analysez l'absence de miroirs

- Pourquoi Inès est-elle différente des deux autres damnés?

L'enfer sartrien

C'est un lieu de tortures morales.

Les objets présents sont le coupe-papier, la sonnette. Les canapés permettent de s'asseoir et non de dormir. Il y a aussi une sculpture, un bronze de Barbedienne. C'est un univers privé de signification.

Un présent sans fin, identique. Disparition de tout repère temporel.

Une anti-tragédie

Ce n'est pas une tragédie traditionnelle.

Les personnages sont sans caractère

L'intrigue est inexistante

Absence d'action. Immobilisme

Absence de dénouement

Sartre donne une vision tragique de l'existence. Huis-clos est une métaphore de l'existence terrestre. C'est un théâtre moral et de représentation. Le théâtre est lié à la philosophie = c'est un théâtre de l'engagement.

Pour aller plus loin : consultez les documents du site

Articles similaires

Plan pour un commentaire, Hernani Victor Hugo : Un personnage incertain quant à sa légitimité

Un personnage inquiet et un appel à la nécessaire transcendance. Hernani de Victor Hugo, séquence théâtre à l'oral de français. Commentaire pour préparer l'entretien de l'examen.

Antigone et Créon : une scène de conflit. Lecture du passage

Série d'ouvertures sur textes et poésies, séquences argumentation, théâtre et poésie. Spécial oral EAF

Comment trouver une bonne ouverture pour gagner des points à l'oral EAF? Liste d'ouvertures possibles pour les séquences théâtre, argumentation et poésie.

Fiches de méthode pour commentaire, dissertation, anthologie, écriture d'invention et questions sur texte en français

Fiche méthode pour anthologie, dissertation commentaire, écriture d'invention, questions sur texte. Méthodologie en français pour réussir le bac. Exercices de méthodologie pratique. Application, initiation à la dissertation 1ères toutes séries

Les lectures et activités à l'oral EAF, programme

Comment gérer un descriptif de français pour l'oral, EAF? La liste bac est le support à partir duquel l'examinateur interroge le candidat. Il doit très clairement valoriser les séquences bac autour d'une problématique d'ensemble et des activités complémentaires

Les annales de français bac 2024, sujets corrigés le jour J. bac général, bac technologique, métropole, DOM-TOM, à l'étranger https://t.co/gQss471OWd pic.twitter.com/BREWCRaGkv — Bac 2024 Français Philosophie- HLP (@prepabac) 11 mai 2024

Oeuvres renouvelées

- Nathalie Sarraute

- Pour un oui ou pour un non

Questionnaires

- Nathalie Sarraute

- Le Nouveau Roman

Parcours "Théâtre et dispute"

- Les variations scéniques

- La scène, l'espace du conflit

Disserter sur une oeuvre

- Sujets d'entrainement

- Méthodologie

- Lexique de citations

- Appropriation d'une oeuvre

Commentaires / Repérages

- "C'est bien ça..."

- "La vie est là... "

- La scène finale

Vers l'oral du bac

- Réussir l'étude linéaire

- La question de grammaire

- Lecture cursive "Art"

- Yasmina Reza

Corneille, Le Menteur

" Mensonge et comédie "

Questionnaire de lecture

Exercices corrigés, classe 1ère

- Textes à trous

- Questions/Réponses

Etudes linéaires

- I,3 - II,5 - III,5 - IV,3 - V,6

- Dossier bac 1ère

- Le classicisme

Humanités, Littérature, Philosophie, bac 2020

- Archives du BAC (43 534)

- Art (11 061)

- Biographies (6 177)

- Divers (47 455)

- Histoire et Géographie (17 971)

- Littérature (30 273)

- Loisirs et Sports (3 295)

- Monde du Travail (32 158)

- Philosophie (9 544)

- Politique et International (18 653)

- Psychologie (2 956)

- Rapports de Stage (6 975)

- Religion et Spiritualité (1 441)

- Sante et Culture (6 436)

- Sciences Economiques et Sociales (23 576)

- Sciences et Technologies (11 297)

- Société (10 929)

- Page d'accueil

- / Littérature

Jean-Paul Sartre / Les Mots

Par alexis67360 • 10 Mai 2022 • Dissertation • 1 808 Mots (8 Pages) • 1 728 Vues

Jean-Paul Sartre, philosophe et écrivain, affirme à la fin de son autobiographie Les Mots (1963) : « Longtemps, j’ai pris ma plume pour une épée ; à présent, je connais notre impuissance. N’importe : je fais, je ferai des livres ; il en faut ; cela sert tout de même. »

En quoi cette pensée éclaire-t-elle votre lecture de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympes de Gouges et de la littérature d’idées en général.

Publié en 1963, Les Mots est un ouvrage écrit par Jean-Paul Sartre, écrivain et philosophe français. A la fin de son autobiographie, l’auteur affirme, « Longtemps, j’ai pris ma plume pour une épée ; à présent, je connais notre impuissance. N’importe : je fais, je ferai des livres ; il en faut ; cela sert tout de même ». A travers cette citation, dans laquelle le philosophe défend son point de vue sur l’écriture et la littérature, Jean-Paul Sartres propose un regard nuancé sur les forces et les faiblesses de cette littérature. Cette citation fait écho à l’œuvre d’Olympes de Gouges, femme du siècle des Lumières, intitulée la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Dans cet ouvrage, il est question de combats, de luttes pour des droits et pour l’égalité. Ainsi, nous chercherons à définir en quoi cette pensée peut éclairer notre lecture de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et plus généralement de la littérature d’idées. En quoi la littérature peut parfois constituer une force nécessaire pour faire évoluer les mentalités ? L’écriture et la littérature d’idées sont une force pour l’écrivain, bien qu’elles présentent des faiblesses. Elles permettent d’apporter un regard critique et nouveau sur le monde.

En effet, comme nous l’affirme Jean-Paul Sartre, la littérature peut être une force. Elle constitue un outil puissant qui permet de rependre des idées, des pensées. Ainsi, de nombreux écrivains et philosophes du siècle des Lumières se sont servi de la littérature afin de rependre leurs opinons, leurs pensées. Rousseau ainsi que Diderot, deux grands philosophes de ce siècle ont cherché à se faire entendre et à se faire connaître à l’aide de la littérature. Leur écriture, leurs écrits leur ont apporté une force pour mener à bien leurs combats. A travers la littérature il est possible de faire passer bon nombre de messages, d’idées et ainsi apporter son savoir à ceux qui seraient moins cultivés. L’écriture permet de déposer ses idées sur le papier et ainsi permettre une lecture et relecture active et intensive. Diderot a participé à l’écriture de l’Encyclopédie , qui est un regroupement d’idées et de pensées mais aussi d’avancées scientifiques. A travers leurs ouvrages, ils ont donc la possibilité de partager leurs connaissances et leur savoir.

De plus, cette force que constitue la littérature permet également d’influencer, de faire changer les mentalités et les esprits. Voltaire, un autre grand philosophe des Lumières, a tenté de faire évoluer les mentalités. Dans son œuvre, Femmes, soyez soumises à vos maris , qui est un titre ironique car il cherche justement à mettre en avant les droits, les libertés, l’indépendance des femmes. Voltaire tente d’influencer la société de son époque, très fermée d’esprit et ancrée dans les coutumes traditionnelles, du mariage par exemple, en faveur des femmes. Il cherche donc, à travers la force de la littérature et de son écriture, d’influencer la société, de la faire évoluer, en faveur de ses idées. Ainsi, les philosophes et écrivains utilisent la littérature pour tenter de faire évoluer les esprits et de ne pas rester piégé dans les traditions, dans les mœurs imposées en quelque sorte par la société. Ils cherchent à faire de leur travail, de leur passion, la littérature, un outil majeur dans le changement et l’évolution de la société, qui leur est propre.

Enfin, la littérature a également pour but et permet aux écrivains et écrivaines de revendiquer leurs droits, leur liberté. Olympes de Gouges notamment, à travers son œuvre, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui est une réécriture de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, cherche à revendiquer des droits pour les femmes. Elle rédige une déclaration, qui s’adresse à la reine en personne et aux femmes dans laquelle elle veut faire passer un message fort et radical. Elle écrit, « Femmes réveillez-vous ! » et « Femme, réveille-toi ! ». Elle s’adresse aux femmes, elle les interpelle. Elle utilise l’écriture comme une force pour mener à bien sa lutte pour les droits qu’elle revendique. Elle cherche à s’émanciper des mœurs, des clichés, dans lesquelles elle est contrainte. C’est grâce à la littérature qu’Olympes de Gouges peut se faire entendre et tenter d’obtenir cette liberté, cette égalité qu’elle recherche. Elle utilise la force de sa plume et de son encre pour, en quelque sorte, imposer ses idées et tenter de parvenir à les faire appliquer.

La littérature constitue donc, une force, un outil puisant, pour rependre des idées, faire changer les mentalités et revendiquer des droits. Cependant, cet outil a des limites et des faiblesses qui empêchent parfois les écrivains d’utiliser pleinement leur pouvoir.

Ainsi, la littérature fait parfois l’objet de la censure ou du rejet. De nombreux philosophes et écrivains ont vu leurs œuvres se faire censurer. La littérature est une force qui est commandé par la censure et le rejet. Des philosophes comme Rousseau ou Voltaire, ou encore des autrices comme Olympe de Gouges ont fait face a la censure, parfois systématique et injustifiée. L’Etat, un pays peut censurer une œuvre s’il la juge mauvaise ou néfaste ou à l’encontre des lois. Or, parfois la censure a lieu uniquement car l’ouvrage ou les idées de l’écrivain vont à l’encontre de la politique du pays. Les philosophes et les écrivains ne sont donc pas totalement libres dans leur réflexion et dans leurs pensées. Ils sont contraints de se limiter, par peur de e faire censurer, et ne peuvent alors pas pleinement défendre leurs idées, leurs revendications. Leurs écrits sont donc certainement influencés par cette peur du jugement et de l’interdiction et les empêchent de s’exprimer sans limites et sans contraintes sur ce qu’ils pensent. La liberté d’expression n’est alors pas totale et cela constitue une sorte d’impuissance face à laquelle ils sont contraints.

Jean-Paul Sartre était un éminent dramaturge, romancier et philosophe français . Il est largement reconnu comme l’une des figures clés de l’existentialisme, un courant philosophique majeur du XXe siècle. Sartre a développé des idées révolutionnaires sur la liberté, la responsabilité et l’authenticité humaine.

Histoire de Sartre

Jean-Paul Sartre est né à Paris le 21 juin 1905. Sa mère était d’origine alsacienne et son père était un officier de marine français qui mourut alors que Sartre n’avait que deux ans. Sa mère l’éleva seule avec l’aide de sa grand-mère.

Enfant, Sartre était un élève brillant et passionné de lecture. Il étudia ensuite à l’École Normale Supérieure de Paris, où il rencontra d’autres philosophes et écrivains influents du 20e siècle, comme Simone de Beauvoir .

Après avoir obtenu son diplôme, Sartre travailla comme professeur et écrivit de nombreux ouvrages, dont son premier roman, « La Nausée » (1938), qui le rendit célèbre. Il écrivit également des pièces de théâtre, notamment « Huis clos » (1944), qui devint un classique du théâtre français.

Sartre était également très impliqué dans la politique de son époque. Il était un membre actif du Parti communiste français pendant plusieurs années, mais il finit par se dissocier du communisme en raison de ses critiques envers l’Union soviétique et son refus de renoncer à sa propre liberté de pensée et d’expression.

Sartre mourut à Paris le 15 avril 1980, mais son influence en tant que penseur et écrivain reste encore aujourd’hui considérable.

La philosophie de Sartre

La philosophie de Sartre est centrée sur la notion d’existence humaine et la question de la liberté. Pour Sartre, les êtres humains sont fondamentalement libres et responsables de leurs choix et de leurs actes. Il soutient que nous ne sommes pas nés avec une essence prédéterminée ou un destin fixe, mais plutôt que nous créons notre propre existence et notre propre sens de la vie par nos choix et nos actions.

Sartre a également développé l’idée de l’angoisse existentielle, qui est le sentiment d’incertitude et de vulnérabilité qui accompagne notre liberté. Nous sommes confrontés à la nécessité de prendre des décisions dans un monde incertain et imprévisible, et cela peut causer de l’anxiété et de l’angoisse.

Dans son livre « L’Être et le Néant », Sartre a exploré la notion de la mauvaise foi, qui est la tendance à se mentir à soi-même pour échapper à la responsabilité de nos choix. Il soutient que nous devons faire face à la vérité de notre liberté et assumer la responsabilité de nos actes, même si cela peut être difficile ou inconfortable.

L’existentialisme

L’ existentialisme selon Sartre est une philosophie qui met l’accent sur l’existence individuelle et la liberté de l’individu. Selon Sartre, l’existentialisme est une philosophie de la subjectivité, qui place l’individu au centre de ses préoccupations philosophiques.

Pour lui, l’existence précède l’essence, ce qui signifie que nous naissons sans une nature ou un destin préétablis. Nous sommes libres de définir notre propre essence, notre propre être, à travers nos choix et nos actions. Cette liberté est à la fois une bénédiction et une responsabilité, car elle implique que nous sommes entièrement responsables de nos actes et de leurs conséquences.

Sartre insiste également sur le fait que la conscience est au cœur de l’existence humaine. La conscience est ce qui nous permet de prendre conscience de notre liberté et de notre responsabilité. Cependant, cette conscience peut également engendrer une angoisse existentielle, car elle nous confronte à la réalité de notre liberté et à la possibilité de faire des choix erronés.

Selon Sartre, l’existentialisme rejette les idées de déterminisme et de destin préétabli. Au lieu de cela, il met en avant l’idée que chaque individu est responsable de créer sa propre vie et de donner un sens à son existence. Il soutient que nous sommes condamnés à être libres, ce qui signifie que nous devons faire face à l’angoisse de choisir et de prendre des décisions, sans pouvoir nous cacher derrière des excuses ou des rationalisations.

En résumé, l’existentialisme selon Sartre met l’accent sur la liberté, la responsabilité individuelle et l’importance de la conscience dans la création de notre propre existence. Il invite les individus à prendre conscience de leur liberté et à assumer la responsabilité de leurs choix et de leurs actions.

Pour Sartre, les autres jouent un rôle crucial dans la construction de l’identité et de la conscience de soi de l’individu. Il soutient que nous nous définissons en grande partie par rapport aux autres, en particulier par rapport à la manière dont les autres nous perçoivent et nous jugent.

Sartre explique que la présence des autres peut influencer notre comportement et nos choix, car nous sommes soumis à leur regard et à leur jugement. Par conséquent, la présence des autres peut engendrer une certaine tension et une certaine anxiété, car nous cherchons souvent à nous conformer à leurs attentes et à leurs normes sociales.

Cependant, Sartre met également en garde contre la tentation de se laisser réduire à un objet dans les yeux des autres. Il soutient que nous devons résister à la pression de se conformer à la perception des autres et rester fidèles à nous-mêmes, même si cela peut impliquer de s’opposer aux attentes sociales.

Sartre souligne également l’importance de la liberté individuelle dans les relations avec les autres. Selon lui, les relations humaines doivent être basées sur le respect mutuel et la reconnaissance de la liberté et de l’autonomie de chaque individu. Les relations authentiques sont celles où les individus sont libres de s’exprimer et d’agir selon leur propre conscience, sans être soumis à des pressions extérieures.

En résumé, pour Sartre, la présence des autres est essentielle dans la construction de l’identité et de la conscience de soi de l’individu, mais il met également en garde contre la pression de se conformer aux attentes sociales. Il souligne l’importance de la liberté individuelle et de la reconnaissance de l’autonomie de chaque individu dans les relations humaines.

Pour Sartre, le groupe est une entité sociale qui peut exercer une forte influence sur les individus qui en font partie. Selon lui, les membres d’un groupe peuvent être amenés à adopter des comportements et des valeurs qui sont conformes à celles du groupe, même si ces comportements et ces valeurs sont en contradiction avec leurs propres convictions.

Sartre critique la notion de « l’esprit de groupe », qui désigne la tendance des individus à se conformer aux normes et aux valeurs du groupe au détriment de leur propre individualité. Il considère que cette tendance peut être source d’aliénation pour l’individu, car elle le prive de sa liberté et de son autonomie.

Pour lui, le groupe peut également être une source de conflit, car il peut y avoir des tensions et des rivalités entre les membres. Ces conflits peuvent être exacerbés par la tendance des membres à se conformer aux normes du groupe, qui peut les amener à considérer les autres groupes comme des ennemis.

Cependant, Sartre ne rejette pas complètement la notion de groupe. Il soutient que les individus ont besoin de se regrouper pour atteindre certains objectifs communs, mais il souligne l’importance de préserver l’individualité de chaque membre du groupe. Selon lui, le groupe doit être une communauté de personnes libres et autonomes, qui reconnaissent et respectent la liberté et l’autonomie de chacun.

En résumé, pour Sartre, le groupe peut être une source d’aliénation et de conflit pour l’individu, car il peut y avoir une pression pour se conformer aux normes et aux valeurs du groupe. Cependant, il reconnaît également l’importance de la coopération et de la collaboration entre les individus pour atteindre certains objectifs communs, à condition que la liberté et l’autonomie de chaque membre soient respectées.

Son influence

Jean-Paul Sartre a eu une influence considérable sur la philosophie et la pensée intellectuelle du XXe siècle . Il a été l’un des principaux représentants de l’existentialisme, un courant de pensée qui a eu une grande influence dans les domaines de la philosophie, de la psychologie, de la littérature et de l’art.

L’existentialisme a influencé de nombreux penseurs et écrivains de l’époque, notamment Albert Camus , Martin Heidegger, Simone de Beauvoir et Samuel Beckett, qui ont tous été inspirés par les idées de Sartre.

Sartre a également été un acteur clé dans les mouvements intellectuels et politiques de son temps, notamment dans le mouvement de résistance français pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les mouvements de gauche et marxistes des années 1950 et 1960.

En tant qu’écrivain, Sartre a eu une grande influence sur la littérature française et européenne, notamment avec ses pièces de théâtre, ses romans et ses essais. Ses œuvres ont été traduites dans de nombreuses langues et ont été lues par des millions de personnes à travers le monde.

En résumé, Sartre a eu une influence considérable sur la philosophie, la littérature, l’art et la politique du XXe siècle. Ses idées ont inspiré de nombreux penseurs et écrivains de l’époque, et continuent d’être étudiées et débattues aujourd’hui.

Les oeuvres de Sartre

Jean-Paul Sartre est un écrivain prolifique dont les œuvres couvrent un large éventail de genres, notamment le théâtre, le roman, l’essai, la philosophie et la critique littéraire. Voici quelques-unes de ses œuvres les plus célèbres :

- La Nausée (1938) : roman existentialiste qui explore le sentiment d’absurdité et de vide que peut éprouver l’individu face à l’existence.

- L’Être et le Néant (1943) : traité philosophique majeur de l’existentialisme, dans lequel Sartre développe sa théorie de la conscience et de la liberté.

- Huis clos (1944) : pièce de théâtre célèbre pour sa formule « L’enfer, c’est les autres », qui explore les relations humaines et les conflits qui en découlent.

- Les Mots (1964) : autobiographie de Sartre qui retrace son enfance et sa jeunesse, et qui explore la relation entre la vie et l’écriture.

- Critique de la raison dialectique (1960) : ouvrage philosophique dans lequel Sartre examine la nature de la praxis, ou action politique, et la dialectique marxiste.

- Les Séquestrés d’Altona (1959) : pièce de théâtre qui explore les thèmes de la culpabilité, de la responsabilité et de la rédemption.

- La Mort dans l’âme (1949) : roman qui explore les traumatismes psychologiques de la guerre et les conséquences sur l’individu.

- Situations (1947-1976) : recueil d’essais dans lesquels Sartre traite de sujets aussi variés que la littérature, la politique, la morale et la philosophie.

En plus de ces œuvres, Sartre a également écrit de nombreux autres romans, pièces de théâtre, essais et articles, et a été un critique littéraire influent dans le monde francophone.

Citations de Sartre

Jean-Paul Sartre est connu pour ses citations souvent percutantes et provocantes. En voici quelques-unes des plus célèbres :

- « L’enfer, c’est les autres » : cette formule, extraite de la pièce Huis Clos, est souvent utilisée pour illustrer les conflits interpersonnels et la difficulté des individus à coexister.

- « L’existence précède l’essence » : cette affirmation, issue de L’Être et le Néant, signifie que l’individu n’a pas de nature préexistante et doit créer sa propre essence par ses choix et ses actions.

- « La liberté, c’est la possibilité de changer d’avis » : cette citation met en avant l’idée que la liberté est un choix constant, qui permet à l’individu de changer de direction et de prendre de nouvelles décisions.

- « L’homme est condamné à être libre » : cette formule résume l’idée que l’individu est seul responsable de sa propre vie et de ses choix, et qu’il ne peut pas se défausser de cette responsabilité sur d’autres.

- « L’amour, c’est se sentir vivre à travers quelqu’un » : cette citation met en avant la notion d’amour comme une forme d’identification et de partage de l’existence avec l’autre.

- « La littérature, c’est la preuve que la vie ne suffit pas » : cette formule souligne l’importance de la création artistique et de la littérature comme moyen de transcender les limites de la vie quotidienne.

- « L’homme est un projet qui se construit en se choisissant lui-même » : cette citation met en avant la dimension active et créatrice de l’existence humaine, et la capacité de l’individu à se façonner lui-même en fonction de ses choix et de ses actions.

Apprendre la philosophie

Découvrir la philosophie pas à pas

Sartre : « L’homme est condamné à être libre »

Bienvenue sur Apprendre la philosophie ! Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute lire mon livre qui vous explique comment réussir votre épreuve de philosophie au bac : cliquez ici pour télécharger le livre gratuitement ! 🙂

Bienvenue sur Apprendre la philosophie ! Comme ça n'est pas la première fois que vous venez ici, vous voudrez sans doute lire mon livre qui vous explique comment réussir votre épreuve de philosophie au bac : cliquez ici pour télécharger le livre gratuitement ! 🙂

Sartre a une thèse sur la liberté qui semble d’abord paradoxale : « Nous sommes une liberté qui choisit mais nous ne choisissons pas d’être libres : nous sommes condamnés à la liberté ». Autrement dit, l’homme est fondamentalement libre, c’est-à-dire choix et il ne peut pas ne pas choisir. Aux yeux de Sartre, la liberté constitue la condition de l’homme à laquelle il ne peut pas échapper c’est pourquoi il dit que « l’homme est condamnée à être libre » car il ne choisit pas de naître mais une fois au monde, il ne peut pas ne pas choisir. En effet, même refuser de choisir est un choix. Donc paradoxalement pour Sartre, nous ne choisissons pas d’être libre. Mais est-il évident que nous soyons libres ? Ne sommes-nous pas au contraire déterminés par des facteurs biologiques, psychologiques ou sociologiques ?

►Pour apprendre à bien réussir en philosophie consultez la chaîne Youtube Apprendrelaphilosophie.

Sartre : « chez l’homme l’existence précède l’essence ».

Selon Sartre, l’homme fait nécessairement des choix dans sa vie et ce sont ses choix qui le définissent c’est-à-dire qui donnent un sens, une direction à sa vie. Il exclut ainsi l’idée que l’homme aurait un destin décidé par un Dieu qui aurait ainsi déterminé son essence (sa définition) avant qu’il ne vienne au monde. Sartre pense qu’il n’y a pas de Dieu et que de ce fait l’homme est seul et peut se définir lui-même, personne n’a pensé sa vie avant lui. C’est pourquoi il dit que l’homme est un projet, il décide de comment il va évoluer, de ce qu’il va devenir. C’est pourquoi pour l’homme « l’existence précède l’essence ». L’homme n’est pas comme un objet qui va d’abord être pensé par l’artisan pour ensuite être réalisé. Dans le cas de l’homme, il existe avant d’avoir une définition stricte et c’est ce qu’il fait dans sa vie qui va ensuite permettre de dire ce qu’il a été.

Contre la thèse du déterminisme

Sartre s’oppose à la thèse du déterminisme. Il s’oppose à ceux qui nous disent impuissants car nous ne pourrions pas nous changer, car nous ne pourrions pas échapper à notre classe, à notre famille, à notre passé ou vaincre nos désirs, ou changer nos habitudes. L’homme semble être fait par les circonstances plutôt que se faire si l’on accepte tous ces déterminismes.

Or, selon Sartre, nous croyons que certaines choses sont des obstacles, qu’elles nous limitent, nos origine, nos expériences passées, notre biologie, mais, en réalité, ce ne sont des limites à notre liberté que parce que nous avons choisi des les voir comme telle. Il prend l’exemple du rocher : un rocher n’est pas en soi un obstacle : « Le coefficient d’adversité des choses, en particulier, ne saurait être un argument contre notre liberté, car c’est par nous, c’est-à-dire par la position préalable d’une fin (d’un but), que surgit ce coefficient d’adversité. Tel rocher, qui manifeste une résistance profonde si je veux le déplacer, sera, au contraire une aide précieuse si je veux l’escalader pour contempler le paysage ». Que veut-il dire par là ? Ce qui fait que telle ou telle circonstance est un obstacle c’est le but que nous visons. En fonction de l’objectif c’est un obstacle ou une aide. Selon Sartre, nous ne sommes pas déterminés par ce qui nous arrive ou notre passé parce que c’est nous qui décidons du sens que nous allons donner à un événement. Nous pouvons considérer nos origines comme un obstacle mais aussi choisir de les voir comme un atout ou d’en faire un atout selon la fin visée.

Etre libre rend-il heureux ?

Pour Sartre, notre liberté est absolue et c’est aussi une situation difficile. En effet, si nous sommes libres, cela signifie également que nous sommes totalement responsables de ce que nous devenons. Nous ne pouvons pas nous abriter derrière des excuses, dire que nous avons été déterminé… De ce fait, nous pouvons ressentir de l’angoisse quand nous avons à faire des choix car être libre ne signifie pas que nous n’allons pas nous tromper, au contraire. Comment être sûr de faire le bon choix quand on n’est pas omniscient ? La liberté peut donc aller de pair avec la peur de se tromper et l’angoisse ressentie face à notre immense responsabilité.

Néanmoins, nous pouvons parfois oublier notre liberté, ne plus la sentir car nous n’avons, par exemple, pas le sentiment de faire des choix importants ou de prendre des risques. C’est pourquoi Sartre dit : « Jamais nous n’avons été plus libres que sous l’occupation allemande ». Cela semble paradoxal car dans cette situation, les français avaient perdu beaucoup de liberté et devaient subir des contraintes nombreuses. Mais dans le même temps, les choix qu’ils faisaient avaient davantage d’importance et étaient davantage ressentis car un choix pouvait leur coûter la vie. C’est dans des situations extrêmes que l’homme prend le plus intensément conscience de ses choix et donc de sa liberté.

L’homme est condamné à inventer l’homme selon Sartre

Sartre élargit la responsabilité humaine à un niveau collectif : « l’homme est condamné à chaque instant à inventer l’homme ». L’homme n’est pas seulement responsable de son être mais aussi de l’humanité en général . En choisissant, je donne non seulement consistance à ce que je suis mais j’invente l’homme. Mon choix n’est pas seulement personnel, il n’engage pas seulement ma propre personne mais l’humanité entière. Quand je choisis, je crée l’homme que je veux être mais aussi l’homme en général tel que je crois qu’il doit être et par mon exemple je montre que l’homme peut être ainsi et donne l’idée à d’autres de me suivre et de m’imiter.

Texte de Sartre :

Dostoïevski avait écrit : « Si Dieu n’existait pas, tout serait permis. » C’est là le point de départ de l’existentialisme. En effet, tout est permis si Dieu n’existe pas, et par conséquent l’homme est délaissé, parce qu’il ne trouve ni en lui, ni hors de lui une possibilité de s’accrocher. Il ne trouve d’abord pas d’excuses. Si, en effet, l’existence précède l’essence, on ne pourra jamais expliquer par référence à une nature humaine donnée et figée ; autrement dit il n’y a pas de déterminisme, l’homme est libre, l’homme est liberté. Si d’autre part, Dieu n’existe pas, nous ne trouvons pas en face de nous des valeurs ou des ordres qui légitiment notre conduite. Ainsi, nous n’avons ni derrière nous, ni devant nous, dans le domaine lumineux des valeurs, des justifications ou des excuses. C’est ce que j’exprimerai en disant que l’homme est condamné à être libre. Condamné, parce qu’il ne s’est pas créé lui-même, et par ailleurs cependant libre, parce qu’une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu’il fait.

Jean-Paul Sartre, L’existentialisme est un humanisme , 1946.

Articles similaires

Laissez un commentaire annuler la réponse..

Vous l’avez sans doute déjà repéré : sur la plateforme OpenEdition Books, une nouvelle interface vient d’être mise en ligne. En cas d’anomalies au cours de votre navigation, vous pouvez nous les signaler par mail à l’adresse feedback[at]openedition[point]org.

Français FR

Ressources numériques en sciences humaines et sociales

Nos plateformes

Bibliothèques

Suivez-nous

Redirection vers OpenEdition Search.

- Presses universitaires du Septentrion ›

- Littératures ›

- Sartre. Une écriture critique ›

- 1. Sartre critique littéraire : Questio... ›

- Sartre critique littéraire : une autre ...

- Presses universitaires du Septentrion

Sartre. Une écriture critique

Ce livre est recensé par

Sartre critique littéraire : une autre postmodernité ? (à propos des lectures au jour le jour dans les écrits de la drôle de guerre)

Note de l’auteur.

« Sartre critique littéraire : une autre postmodernité », in CRIN (Cahier de recherches interuniversitaires néerlandaises), n° 14, (« Littérature et postmodernité », études réunies par A. Kibédi-Varga), 1986, Groningen (Pays-Bas), p. 55-70.

Plan détaillé

Texte intégral.

1 « Un livre qui vient à son heure » : chaque inédit de Sartre publié depuis sa disparition en 1980 mériterait cette formule, tant le public semble mieux préparé en cette décennie à recevoir le philosophe, et davantage encore l’écrivain, que durant les quinze dernières années de sa vie, après le succès des Mots qui, en 1963-64, marqua sa dernière vraie rencontre avec les lecteurs. En 1971-72, L’Idiot de la famille , l’œuvre maîtresse des années de maturité ne rencontra qu’un succès d’estime, et beaucoup de perplexité 1 . Réinventer et combiner la psychanalyse et le marxisme pour comprendre Flaubert, cela semblait l’entreprise d’un clerc d’un autre âge, le retour à une somme quasi médiévale, l’Opus Magnum qui contrevenait à la mode du fragment et de l’éclaté que Barthes établissait alors avec le talent que l’on sait.

2 Alors, dépassé, Sartre ? Archaïque ? Dès la fin des années cinquante s’est posée la question de la modernité du discours sartrien. Les autres philosophes ont pu s’étonner de son ignorance tranquille du structuralisme et de la linguistique. Omissions importantes dont il s’accommoda fort bien, peu soucieux de suivre les modes. Quant à son attachement aux grands systèmes, aux « métarécits » comme le marxisme, son goût de la morale, c’est-à-dire du « principe que l’acquisition du savoir est indissociable de la formation (Bildung) de l’esprit, et même de la personne » 2 , ces deux constantes de sa pensée philosophique interdisent de le placer sous l’étiquette commode de la postmodernité inventée dans les années soixante-dix.

3 Et pourtant certaines définitions récentes du postmodernisme ne semblent point exemptes de couleurs sartriennes. Le profil d’Antoine Roquentin revient en mémoire lorsqu’on lit sous la plume de Christine Buci-Glucksmann ces lignes consacrées à cette notion floue, née « d’une crise même de la notion de réalité » :

Mélancolie néo-baudelairienne de toutes les « mimésis de la mort », individualisme soft et « branché », désillusion plus baroque ou travail du deuil plus freudien : la postmodernité naît de ce « peu de réalité du réel ». Un « état des choses » où la béance de l’Être et de la représentation creuse dans un monde de plus en plus éclaté, fragmenté, pétrifié dans son quotidien de violences et de totalitarisme 3 .

4 La théorie sartrienne du langage, qui privilégie la transparence du signifié dans une communication avant tout utilitaire (avec l’image répétée du rayon de soleil qui traverse la vitre 4 ) trouve peut-être un regain d’actualité avec les énoncés performatifs étudiés par Lyotard. Dire que « parler est combattre, au sens de jouer, et que les actes de langage relèvent d’une agonistique générale 5 », est-ce vraiment différent des mots définis par Sartre, dans une formule reprise à Brice Parain, comme des « pistolets chargés 6 » ? Dans une interview également récente, Lyotard propose curieusement l’année 1943 comme « date opératoire pour désigner le moment de rupture de la modernité 7 » : date de L’Être et le Néant et moment de la métamorphose de son auteur en écrivain engagé qui s’est ouvert par la guerre aux luttes de l’histoire. Ce sont là, pêle-mêle, des signes d’un rapprochement possible entre Sartre et les Postmodernes. La question de sa modernité renvoie en tout cas à la crise de cette dernière notion, telle qu’elle est étudiée par les philosophes d’aujourd’hui. À force de rester en marge des modes, l’auteur de la Nausée se retrouve peut-être en avance d’une école.

5 Archaïque, moderne, postmoderne ? Nous voudrions apporter quelques éléments de réponse dans le champ limité de la critique littéraire – une discipline où Sartre a toujours là aussi occupé la position d’un marginal, fût-il de génie – et ceci à partir de la publication en pleine ère postmoderne, en 1983, de textes écrits durant l’hiver 1939-1940 : les Lettres au Castor et les Carnets de la drôle de guerre . Ces textes posthumes font partie de ces œuvres ressuscitées qui se trouvent en accord avec la sensibilité du public des années quatre-vingt et qui signalent aussi un changement du paysage intellectuel français. Ils ont été lus en même temps que des livres pleinement contemporains qui précisaient cette mutation.

Une critique psychologique

6 La philosophie sartrienne n’a jamais perdu de vue, on le sait, les notions de sujet, de conscience et de liberté. D’où son allergie aux systèmes éliminant l’individu ou faisant bon marché de son pouvoir de réagir aux déterminations. En matière de critique, cela se traduit par la permanence d’une approche psychologique selon laquelle, comme le disait Sainte-Beuve, la création littéraire, n’est pas séparable « du reste de l’organisation ». Sartre circule quasi naturellement de l’homme à l’œuvre et de l’œuvre à l’homme, en opposition sereine avec les méthodes de type poétique et linguistique que développa la Nouvelle Critique française. On ne peut imaginer de ce point de vue plus bel exemple d’anti-modernité, ou plus exactement d’a-modernité.

7 Dans ses premiers articles publiés en 1938 et 1939, le philosophe se heurtait au scandale logique d’une Beauté mensongère qui contrevient au principe idéaliste de l’Identité des Essences. « Je ne peux plus accepter l’homme de Faulkner : c’est un trompe-l’œil »… « Tant d’art et, pour vrai dire, tant de malhonnêteté »… « J’aime son art, je ne crois pas à sa métaphysique » : ces perplexités tempèrent les louanges qu’il adresse aux romanciers américains qu’il admire surtout pour le renouvellement qu’ils ont apporté dans les techniques du roman, occasion d’échapper à la routine du roman d’analyse à la française (sur ce chapitre, Sartre s’est voulu à la pointe de la modernité à la fin des années trente). Et ce paradoxe d’une beauté non vraie ne trouverait sa résolution que dans la connaissance personnelle de l’auteur. À la fin de ces articles, les questions du philosophe deviennent des soupirs d’un Sainte-Beuve réincarné. Ainsi à propos de Faulkner :

Nous ment-il ? Que fait-il quand il est seul ? S’accommode-t-il du bavardage intarissable de sa conscience trop humaine ? Il faudrait le connaître 8 .

8 Ou à propos de Giraudoux :

J’ai souvent été intrigué par le contraste entre l’homme et son œuvre… Peut-être cet écrivain si discret et qui s’efface devant ses fictions nous parlera-t-il un jour de lui 9 .

9 La psychologie de l’auteur donnerait donc la clef des contradictions de son œuvre ? De fait, Sartre n’est jamais aussi heureux que lorsqu’il connaît assez l’écrivain dont il parle pour en esquisser un portrait, parfois au vitriol :

Plus qu’à Thérèse Desqueyroux, je songeais à M. Mauriac, fin, sensible, étroit, avec sa discrétion impudique, sa bonne volonté intermittente, son pathétique qui vient des nerfs, sa poésie aigre et tâtonnante, son style crispé, sa soudaine vulgarité 10 .

10 Heureux surtout lorsqu’il écrit sur un ami :

On aime à retrouver, derrière ces héros dérisoires, la personnalité amère et sombre de Nizan 11

11 La connaissance de l’homme valide celle de l’œuvre, comme dans le Saint Genet de 1952, où l’amitié tourne au rite de possession et la critique à la reconstruction hallucinée d’une vie et d’une écriture, idéal de portrait d’écrivain fouillé jusque dans ses ombres que le XIXe siècle n’a jamais pu pousser aussi loin.

12 Pour les auteurs du passé, l’enquête s’appuiera aussi bien sur les textes que sur les documents biographiques. Les listes de livres que le soldat sur le front de la drôle de guerre commande à Simone de Beauvoir comportent ainsi les matériaux de la future préface de 1946 aux écrits intimes de Baudelaire, ainsi qu’une biographie de Heine, qui le passionne par les paradoxes qu’il y découvre. Savoir que cet israélite se fit baptiser pour obtenir un cabinet d’avocat flatta sans doute en lui son goût pour les personnages de traîtres et de bâtards :

ce reniement pour rien est assez intéressant, car ce fut vraiment une petite saloperie gratuite. Le livre est vraiment prenant 12 .

13 Et il se promet de lire les œuvres complètes de Heine en allemand une fois la guerre terminée. Mais l’usage de cette biographie ne s’arrête pas là : par un curieux effet de ricochet, Sartre revient sur le jugement, plutôt négatif (« un communiste ne peut pas écrire un roman […] ses jeunes gens ne sont pas romanesques ») porté en 1938 sur la Conspiration de Paul Nizan. La vérité de Heine redonne de la vraisemblance au protagoniste du roman de son petit camarade :

je trouve qu’il (Heine) fait très juif et qu’il ressemble au Rosenthal de La Conspiration (un peu) et j’en ai pris de l’estime pour Nizan 13 .

14 La vie d’un auteur devient caution de la valeur d’un livre, fût-il celui d’un autre. Attitude étonnante pour les lecteurs qui partagent les tabous de la critique formaliste, moins étonnante peut-être pour le grand public d’aujourd’hui qui plébiscite le genre biographique pour la plus grande fortune des éditeurs. Le Sartre de 1939 fonctionne en tout cas comme un lecteur populaire, peu soucieux de brider ses goûts, insensible à l’impératif d’objectivité scientifique. Importance de l’individu, estimation de l’écrit à l’aune de l’authenticité du vécu, ombre portée de l’énonciation sur l’énoncé, bref ce retour en force du sens dans la littérature ne définirait-il pas un aspect essentiel de la postmodernité critique ?

15 Donc notre soldat dévore la vie des hommes illustres, allant jusqu’à évoquer douze auteurs de journaux intimes dans ses lettres de 1939, dont Julien Green, Eugène Dabit, Samuel Pepys, Tolstoï, les Goncourt, Stendhal et Jules Renard. La palme des citations revient à André Gide, modèle d’écriture et parfois d’existence, bien que son journal semble « très surveillé et sans laisser-aller » :

II écrit le 15 juin 1916 : « J’ai déchiré une vingtaine de pages de ce carnet. Les pages que j’ai déchirées, on eût dit les pages d’un fou ». Mais précisément c’est ce Gide fou que nous aurions curiosité de voir 14 .

16 Ce désir de percer les secrets repose sur une conception exemplaire du livre. La lecture renvoie à la morale : Sartre est curieux de connaître les hommes derrière les masques de la fiction et d’en tirer éventuellement des leçons pour sa propre conduite dans les périodes de crise personnelle et historique. C’est aussi de ce goût des biographies que lui viendra l’envie de l’autoportrait : Josette Pacaly a démontré combien les deux genres renvoyaient l’un à l’autre chez l’auteur des Mots 15 .

Une écriture de la liberté

17 Le mot de liberté connaît en France depuis 1981 de singulières distorsions sémantiques. Peut-être faut-il aussi ranger au rang des accessoires de la postmodernité cette notion fétiche des sociétés postindustrielles, et dans ce cas Sartre peut revendiquer la place de Grand Initiateur, lui qui fit de ce concept la clef de voûte de son système philosophique. En matière de roman, il va jusqu’à prendre la tête d’une croisade pour la liberté du personnage romanesque, en refusant au narrateur la position d’instance supérieure (le « point de vue de Dieu ») et en demandant pour le lecteur la liberté d’interpréter à sa convenance la fiction à laquelle il prête sa foi. Le réquisitoire dirigé en 1939 contre François Mauriac repose sur cette éthique. Les mythes les plus célèbres n’échappent pas au censeur, comme en témoigne ce passage des Carnets consacré à la légende de Tristan et Yseult :

J’ai toujours lu avec un déplaisir secret cette histoire de philtre chez Wagner ou Bédier. Si Tristan et Yseult étaient affolés par un philtre, ils ne m’intéressent plus le moins du monde ; leur amour n’est qu’une maladie, un empoisonnement du sang 16 .

18 En général, tous les intellectuels qui sont suspects de sacrifier à une vision déterministe de l’homme seront écartés du Panthéon existentialiste. Bien qu’admiré pour la force de ses peintures lorsqu’il évoque la guerre, Jules Romains se voit reprocher un « naturalisme statistique », héritage mal assumé du XIX e siècle positiviste. Même reproche vis-à-vis de la psychanalyse :

II ne faut pas prendre le point de vue de la psychanalyse, qui est encore un déterminisme et qui, comme tel – bien que se vantant d’avoir introduit l’explication par l’histoire dans la vie de l’individu – est anti-historique 17 .

19 Réticences connues, qui trouveront leur formulation précise dans l’Être et le Néant avec le remplacement de la notion d’inconscient par celle de mauvaise foi, Sartre élaborant une « nouvelle psychanalyse » fondée sur la théorie du projet originel où la liberté retrouve la première place. Cette psychanalyse existentielle sera surtout, on le sait, une méthode de critique littéraire permettant de brosser les portraits d’auteurs aussi différents que Renard, Baudelaire, Francis Ponge ou Jean Genet.

Une critique engagée

20 Les écrits de la drôle de guerre anticipent de même sur la manière du Sartre de la Libération, qui donne à la critique la mission de faire ressurgir les enjeux d’une œuvre, trop souvent masqués par l’activité nécrophage des spécialistes de la culture. On se rappelle le développement sur les bibliothèques-cimetières dans Qu’est-ce que la littérature ? 18 . Il est particulièrement dur pour les critiques de métier, même s’ils s’inspirent des sciences humaines récentes, comme la psychanalyse :

La Lettre sur les spectacles ne détourne plus personne d’aller au théâtre, mais nous trouvons piquant que Rousseau ait détesté l’art dramatique. Si nous sommes un peu versés dans la psychanalyse, notre plaisir est parfait : nous expliquerons le Contrat Social par le complexe d’infériorité ; c’est-à-dire que nous jouirons pleinement de la supériorité reconnue que les chiens vivants ont sur les lions morts 19 .

21 Au rebours de l’éclectisme, les lectures de Sartre ont toujours reposé sur un rapport de sympathie ou d’antipathie à l’auteur, connu et jugé dans ses actes par l’usage des biographies. Son style est également jugé comme le reflet de sa personnalité, dans la tradition de Sainte-Beuve.

22 En 1939, la liberté de ton permise par l’écriture privée (correspondance et journal intime) ne recouvre guère du vernis de la politesse les choix du lecteur – soldat. Des qualificatifs aussi peu amènes qu’expéditifs sont appliqués à Jules Renard, à Eugène Dabit, à Brice Parain ; à l’auteur de Gilles (« Drieu ne dit que des conneries sur le Surréalisme ») ; à celui de Jean Christophe (livre traité d ‘ « infâme laxatif »). La publication de ces inédits a surtout permis d’ajouter un chapitre au long feuilleton des rapports de Sartre avec Flaubert, feuilleton qui ne connut un épilogue qu’inachevé et monumental avec la publication de l’Idiot de la famille . En 39-40, la haine l’emporte sur l’admiration : le style de l’Éducation sentimentale est jugé « exécrable », le livre « bête à pleurer ». Madame Bovary ? « C’est laid ». Au jour du 6 décembre 1939 les Carnets nous présentent, à propos de l’Éducation , un développement critique sur le style de Flaubert :

Que c’est maladroit et antipathique. Quelle sottise, cette hésitation constante entre la stylisation dans le dialogue et les peintures et le réalisme. Une histoire piteuse gravée dans du marbre. On voit Zola qui perce à travers un style parnassien et mastoc. Jusqu’ici c’est d’ailleurs parfaitement stupide : sans une impression, sans une idée, sans un caractère, sans même ces remarques historiques dont Balzac est capable. Ses descriptions ne peignent pas 20 .

23 Le pamphlet dénonce, de façon presque académique, le manque de précision de l’écriture flaubertienne. Sartre épingle, en des citations vengeresses, les « métaphores animistes », l’emploi du passif et de l’imparfait, la faiblesse du verbe, la négligence des images (« une énergie impitoyable reposait dans ses yeux glauques »), n’hésitant pas à proposer la réécriture de certains passages :

Chez beaucoup de jeunes écrivains il y a une banalité de l’adjectif qui permet de prévoir la qualification quand le substantif est donné. La vallée est toujours « riante » par exemple. Chez Flaubert la faiblesse congénitale du verbe entraîne sa banalité et c’est plus déplaisant encore parce que le substantif, la plupart du temps, enferme déjà la signification de l’action, de sorte que le verbe se colle au sujet comme un gros paquet normand. Exemple : « Un vent léger soufflait ». Eh, que peut faire le vent sinon souler ? Mieux vaudrait écrire alors « vent léger », comme Loti. C’est un peu par horreur de ça que j’écrirais plutôt, moi : « il y avait un vent léger », parce que le « il y a », vague et indéfini, ne préjuge pas de la suite, et la phrase finit en force 21 .

24 On peut encore évoquer ici Sainte-Beuve, lorsqu’il prétend corriger par exemple les incorrections de Balzac. Sartre est un des rares critiques du XX e siècle à avoir assumé le droit de juger au nom de son système de valeurs esthétiques et morales, engageant la critique pour ou contre l’œuvre dont elle s’occupe.

25 Les écrivains qui aident à comprendre – et à supporter – la vie reçoivent au contraire des louanges, comme Kafka qui permet à Sartre de jeter un réseau de mots, donc de tisser un début d’explication, sur l’absurde situation faite aux soldats de la « drôle de guerre » ; il compare ainsi ses compagnons de garnison aux « aides » de K. dans le Château . Même si l’humanisme de Saint-Exupéry n’entraîne pas son adhésion, il aime l’utiliser pour s’évader de sa condition militaire par la magie de la lecture :

je m’étais mis dans la peau du type, c’était formidablement vivant. Et puis c’était une drôle de vie qui n’avait pas cette saveur de mort qu’ont toutes les choses, à présent qu’elles sont barrées par la guerre, une vie toute fraîche, bien au-delà de la guerre et de la paix, parce qu’elle n’existait pas. Je crois bien que c’est la première fois depuis 10 ou 12 ans que ça m’arrive de rêver à une toute autre vie que la mienne 22

26 Saint-Exupéry lui plaît aussi par ce qu’il a écrit de la rudesse du monde, des réalités du travail. L’intellectuel devenu soldat se retrouve dans les mots de l’aviateur :

Ce matin en me levant il faisait très froid et j’ai senti le froid à travers non métier, sous l’influence de Terre des hommes ou plutôt je me suis aperçu que je le sentais comme ça 23 .

27 Même relation, quasi utilitaire (mieux comprendre, grâce à la chose écrite, ce qui arrive dans l’existence), avec Les Hommes de bonne volonté . Sartre salue avec enthousiasme les livres de Jules Romains qui évoquent la Grande Guerre :

Verdun et Prélude à Verdun sont excellents. Il ne faut y chercher ni personnages vraiment caractérisés ni histoires individuelles ni – sauf en quelques rares cas – peintures, mais une formidable reconstruction de ce formidable événement, avec multiplicité des points de vue et pourtant unité profonde et puis enfin, ce que je n’ai trouvé nulle part jusqu’ici, un véritable sens de ce qu’est l’être-en-guerre. Il y a une marche de troupes de renfort sur Verdun qui est véritablement formidable. Naturellement nulle part mieux qu’ici l’unanimisme ne trouve sa place 24 .

28 Livres exemplaires donc, qui proposent même des sentences à méditer par les générations futures, comme celle-ci : « À la guerre, il n’y a pas d’innocentes victimes ». Adhésion morale et littéraire : on ne peut guère trouver plus bel exemple de lecture d’identification, identification que Sartre poussera jusqu’à l’imitation lors de la rédaction du Sursis , livre où la technique des narrations simultanées doit sans doute au moins autant à l’unanimisme qu’à l’exemple de Dos Passos généralement invoqué.

29 Cet engagement dans l’acte de lecture peut sembler marquer une régression par rapport à une attitude plus scientifique vis-à-vis de l’œuvre d’art. Au terme de son itinéraire flaubertien, l’auteur de l’Idiot de la Famille parle lui-même de la nécessité d’une attitude d’« empathie » qui, loin de la sympathie ou de l’antipathie, permet seule de comprendre les productions d’autrui.

30 Assumer ainsi sa subjectivité signale aussi la critique d’un créateur, – l’objectivité, garantie d’un savoir transmissible, se trouvant plutôt du côté des critiques professionnels, attentifs aux modèles scientifiques du moment. Sartre en 1939 refusait délibérément cet aspect de la modernité.

31 Qu’en dire aujourd’hui ? Le scientisme du XX e siècle, comme celui du siècle précédent, subit une remise en question qui donne aux pages citées ci-dessus un aspect peut-être plus prémonitoire que dépassé. Roland Barthes réintroduisait le sujet lisant en 1973 dans Le plaisir du texte , avant de s’accepter enfin comme créateur à part entière dans les Fragments d’un discours amoureux quatre ans plus tard, revenant à un sartrisme qui avait influencé ses premiers articles, à l’époque des Mythologies et qu’il reconnaît explicitement dans son autobiographie éclatée de 1975 25 . La postmodernité n’est pas loin. Peut-être se reconnaît-elle aussi au refus du tabou du sens, si lourd dans les années soixante, à une synthèse hégélienne qui fait de nouveau entrer dans le champ de la critique les intentions d’un auteur et les effets d’un texte. Moins connue sans doute que Roland Barthes, l’Américaine Susan Rubin-Suleiman a consacré ainsi en 1983 un essai au roman à thèse, genre méprisé par l’avant-garde, mais qui lui semble redevenir profondément moderne :

genre « impur », instable, partagé entre des désirs contradictoires, fatalement inscrit dans une position de manque, de mauvaise conscience – ne dirait-on pas que le roman à thèse est un des emblèmes, sinon une des manifestations, de notre modernité ? 26

32 Dans son analyse, d’inspiration et de méthode formalistes, elle consacre un chapitre au lecteur et à son rôle actif. Elle renvoie sur ce point au Sartre de Qu’est-ce que la littérature 27 . Dès l’introduction, elle n’hésite pas enfin à évoquer de très sartrienne manière les mobiles qui l’ont elle-même engagée sur la voie de cette recherche :

j’ai lu pour la première fois un roman de Bourget lorsque j’étais étudiante, et je l’ai détesté – mais mêlé à cette haine, il y avait assez d’amour, ou de fascination, pour que je lise d’autres romans qui lui ressemblent, et pour que je consacre plusieurs années de ma vie à voir comment ils sont faits 28 .

33 Nous retrouvons là, dans un livre de critique universitaire, une reformulation de l’attitude de Sartre vis-à-vis de Flaubert dans ces Carnets publiés en cette même année 1983 : l’engagement personnel d’un lecteur dans sa lecture a cessé d’être un objet d’horreur méthodologique. Qu’on nous permette de verser cette coïncidence au dossier de la postmodernité critique qui nous occupe ici.

Les vertus de l’histoire littéraire

34 Autre point de méthode sur lequel Sartre court-circuite la modernité critique pour préfigurer l’évolution actuelle du champ de l’idéologie : la considération du contexte économique, social et historique d’une œuvre littéraire. Comment échapper à l’histoire lorsque celle-ci s’abat sur votre existence privée par le truchement d’une feuille de mobilisation ? Rompant avec le vieil homme, le professeur envoyé sur le front de l’Est appréhende, au fil de ses carnets et de ses lettres, la réalité de façon de plus en plus politique. Il relie les textes à la vie sociale. Un historien de la littérature s’éveille en lui et l’on peut trouver symbolique la référence à Gustave Lanson et à son manuel dans son journal 29 .

35 Or un retour à Lanson – là aussi retour dialectique selon le processus hégélien de la synthèse des contraires, de l’ancien et du nouveau – est perceptible en France depuis quelques années : réhabilitation de l’homme et intérêt pour sa méthode dans Histoire/Littérature de Gérard Delfau et Anne Roche en 1977 30 ; récapitulation minutieuse et un rien agacée avec Antoine Compagnon et sa Troisième République des lettres , publié la même année que les Carnets de la drôle de guerre , et dont l’avant-propos brode derechef sur le thème de la crise de la modernité :

Nous quittons une époque où l’approche théorique du texte littéraire a été reine […]. Synchronie ou diachronie, structure ou histoire : selon la sèche alternative, le vieux dilemme que Saussure, entre autres, a renouvelé au début du siècle. Le moment serait désormais venu pour un retour du balancier 31 .

36 Pour Compagnon, l’auteur de l’Être et le Néant est d’ailleurs un pur produit du système qui a donné Lanson :

Sartre est le dernier fils de la Troisième République, le dernier « grand écrivain de la France » 32 .

37 Ce n’est pas vraiment un éloge, mais reste posée, incontournable, la question des rapports de la littérature à l’histoire, en 1983 comme en 1939.

38 Dans les écrits de la drôle de guerre, Sartre utilise à satiété la notion de génération, l’outil de Sainte-Beuve et de Thibaudet, pour mieux saisir et faire saisir les médiations entre le social et l’artistique, se situant lui-même, par exemple, dans la « génération des gidiens 33 ». En 1947, Qu’est-ce que la littérature ? proposera un tableau diachronique des écrivains dans leur rapport au public, siècle par siècle. En 1939, l’histoire est évoquée de façon plus partielle pour expliquer un style, comme dans cet étonnant paragraphe consacré à Flaubert :

Importance de Flaubert : son style est de transition. La civilisation industrielle de Louis-Philippe et les mouvements sociaux de 48 inclinaient les esprits à parler des choses (machines, outils, etc.) et le style que Flaubert trouvait à sa disposition avait été lentement formé à la description des mœurs et des hommes. Flaubert essaie de traduire. Il s’agit de parler des objets en gardant la tenue du style. Ce sont les insuffisances de Flaubert qui amèneront les Goncourt à leurs inventions verbales. En somme Flaubert, ennemi du bourgeois Louis-philippard, est lui-même un bourgeois, et son art est un produit de l’industrie de 48. C’est la bourgeoisie industrielle curieuse d’elle-même, de sa culture, de ses métiers, des hommes et des choses sur quoi elle règne mais qui veut les connaître à travers certains tics culturels, à travers une forme classique 34 .

39 Le tome III de l’Idiot de la famille est déjà en germe dans ces lignes, avec l’usage discret d’un marxisme qui redonne à l’histoire littéraire façon Lanson et à la théorie du milieu de Taine un regain de vigueur. La méthode « progressive-régressive » utilisée dans les derniers ouvrages du philosophe lui permettra un dernier affinement de cette critique du contexte, en établissant un lien dialectique entre l’individuel et le collectif lors de la constitution d’une personnalité littéraire.

Une esthétique de la réception

40 Pour qui écrit-on ? Cette question parcourt tout le troisième chapitre de Qu’est-ce que la littérature ?, la réponse étant donnée pour Sartre dans la dernière partie, avec la « Situation de l’écrivain en 1947 » :

nous écrivons contre tout le monde […] nous avons des lecteurs mais pas de public. Bourgeois en rupture de classe mais restés de mœurs bourgeoises, séparés du prolétariat par l’écran communiste, dépris de l’illusion aristocratique, nous restons en l’air, notre bonne volonté ne sert à personne, pas même à nous, nous sommes entrés dans le temps du public introuvable 35 .

41 Pour Sartre, l’œuvre littéraire est toujours restée cette « étrange toupie, qui n’existe qu’en mouvement », seulement compréhensible dans un processus de communication interactif entre auteur et lecteur. De ce point de vue, il forme un relais essentiel entre les théories de Lanson sur l’importance de l’influence des œuvres 36 et la récente esthétique de la réception développée en Allemagne autour de H.R. Jauss 37 . Postmoderne avant l’heure, il s’est élevé avec éclat contre la théorie formaliste qui, sous prétexte de découpage scientifique, priverait le phénomène littéraire de ses tenants et de ses aboutissants :

Les cent mille mots alignés dans un livre peuvent être lus un à un sans que le sens de l’œuvre en jaillisse ; le sens n’est pas la somme des mots, il en est la totalité organique. Rien n’est fait si le lecteur ne se met d’emblée et presque sans guide à la hauteur de ce silence. S’il ne l’invente, en somme, et s’il n’y place et fait tenir ensuite les mots et les phrases qu’il réveille 38 .

42 La lecture devient une « création dirigée » dont Sartre propose dans ces textes d’après-guerre une véritable phénoménologie.

43 Dans les écrits de 1939, il s’interroge plus précisément sur les réactions des lecteurs de ses premières œuvres. La Nausée parue l’année précédente fit l’objet de nombreux comptes rendus, dont certains le troublent. Quand il lit : « Je doute que M. Sartre devienne un grand romancier, car il semble répugner à l’artifice, et dans artifice il y a art », il revient sur lui-même avec un rien de perplexité :

quelle étrange idée se fait-il de moi, s’il croit que je répugne à l’artifice. Parbleu, je sais bien que, dans un roman, il faut mentir pour être vrai. Mais j’aime ces artifices, je suis menteur par goût, sinon je n’écrirais point. Cela m’a été un peu déplaisant, d’autant que par une de ces coïncidences qui sont fréquentes dans ma vie, cela venait au lendemain d’une lettre de L. qui me disait que Lévy m’estime plus « comme philosophe que comme romancier », parce que je manque d’imagination 39

44 Trouble encore lorsqu’il apprend que la sœur du Castor, qui tape l’Âge de raison , est effrayée par le côté sinistre de l’œuvre :

ça me donne à réfléchir : pourquoi Antoine Roquentin et Mathieu, qui sont moi, sont-ils, en effet, sinistres, alors que, mon Dieu, la vie ne se présente pas si mal pour moi ? Je pense que c’est parce que ce sont des homoncules. Par le fait, c’est moi, à qui on aurait arraché le principe vivant. La différence essentielle entre Antoine Roquentin et moi, c’est que moi j’écris l’histoire d’Antoine Roquentin 40 .

45 De même que le goût des biographies le pousse vers l’autobiographie, la critique des autres s’accompagne de la critique de soi, par le biais du miroir que lui tendent ses lecteurs. Sartre utilise pour son œuvre les outils de compréhension appliqués à d’autres écrivains, en particulier les instruments historiques. Il s’obstine avec acharnement à saisir les particularités de sa génération, afin de mieux en déjouer les pièges. Piqué par une remarque d’un ami du Castor, il reconnaît ses lacunes :

il est certain qu’à l’époque j’essayais de traduire dans le style d’Anatole France des pensées anguleuses et rêches et qu’il en résultait en effet des ouvrages manqués, vains efforts pour capter la beauté 41 .

46 Ces retours sur soi déclenchés par l’opinion d’autrui vont jusqu’au doute, quand Sartre s’interroge sur sa capacité à écrire un roman, sur sa fermeture à la poésie ou sur sa peur de devenir un « maniaque de l’analyse ». Les écrits privés de 1939 nous font entrer dans l’intimité d’un écrivain dont l’image est encore fragile et qui cherche à l’affermir avec l’aide de ses interlocuteurs. Façon cohérente de souligner l’importance du destinataire d’un livre quand on fait par ailleurs de la lecture une activité créatrice à part entière.

Le plaisir du texte

47 Dernier point sur lequel peut se poser la question de la modernité de Sartre en matière de critique littéraire : la forme d’écriture employée. À la différence des monographies publiées ensuite, du Baudelaire au Flaubert , toujours plus volumineuses, il pratique pour lui-même et ses proches en 1939-40 des genres qui ne lui sont pas habituels : le journal et la lettre, et la qualité de ces textes montre qu’il sut exceller, bien avant Roland Barthes, dans l’écriture du fragment.

48 Malgré un soupçon de mauvaise conscience à se laisser ainsi glisser dans la littérature intime, il avoue son bonheur de pratiquer l’écriture au jour le jour :

cette forme libre et rompue n’asservit pas aux idées antérieures, on écrit chaque chose au gré du moment et on ne fait le point que lorsqu’on veut. Par le fait, je n’ai pas encore relu l’ensemble de mes carnets et j’ai oublié une foule de choses que j’y ai dites. Au fond c’est le bénéfice des Propos qu’Alain vante si fort et dont il profite si peu, ce systématique 42 .

49 Sartre lit, s’inspire et s’imprègne du Journal de Gide, pour lequel il n’a jamais éprouvé autant d’admiration. La forme des carnets lui permet de varier littérature, philosophie, critique et introspection. Avec la mobilisation, il a (enfin ?) découvert le principe de plaisir :

Rien ici n’a de raison ; tout est jeu. Surtout, je ne force jamais ma pensée. Si j’écrivais un livre composé, j’irais plus loin, à la manière des soldats en guerre que l’on contraint toujours de tenir un peu plus qu’ils ne peuvent. Au lieu qu’ici je tourne court dès que je suis prêt de me forcer 43 .

50 Il évoque même la possibilité d’écrire d’autres ouvrages de critique dans des formes fantaisistes :

Ce serait un petit volume de critique littéraire où j’exposerais les lois des genres. Il y aurait naturellement dialogue discussion sur les genres et puis finalement l’histoire, pour illustrer : 1. un conte de fées (pour distinguer le conte de fées allégorie – Maeterlinck – du vrai conte de fées populaire) ; 2. le récit ; 3. la nouvelle ; 4. le chapitre de roman. Exposé du genre puis histoire racontée […] J’ai de quoi faire un excellent dialogue de théâtre 44 .

51 Ce projet, d’une bonne humeur toute gidienne, n’eut pas de suite publiée. Ni les articles critiques repris dans les Situations ni les portraits en volumes de Baudelaire, Genet ou Flaubert ne répondent dans leur forme à ce programme rêvé.

52 En revanche, Sartre donne des preuves réelles de son talent dans l’art du pastiche, forme éminente de critique créatrice dont on sait le parti que tira Marcel Proust. En voici un de Dos Passos qui complète avec esprit l’article consacré à ce romancier en 1938 :

en rentrant avec Paul dans la chambre que nous partageons, je me sens ridicule et pareil à un personnage de Dos Passos (Richard) et je me raconte l’histoire en style Dos Passos : « Et Sartre s’emporta et il dit qu’il fallait vivre dans le dénuement parce qu’on était en guerre. Et il condamna Pieter parce que Pieter s’était fait pistonner. Et il déclara qu’ils étaient tous des salauds, y compris lui-même et qu’on devait coucher sur la paille ou dans la boue comme les soldats du front. Neuf heures sonnèrent et chacun rentra chez soi. Sartre salua son hôtesse et se coucha dans un bon lit avec un édredon sur ses pieds 45 ».

53 Pour « entrevoir du dedans ce qu’est l’état poétique », il se risque aussi à écrire un poème :

Fondus les crissements de lumières sous les arbres morts 46 .

54 Au-delà de la seule critique littéraire, il nous livre ici un de ses secrets de laboratoire, ce génie de l’essai par lequel justement il s’essaye à d’autres langages, comme on essaye un autre vêtement, pour mieux retrouver le sien et aussi le varier, jouer avec les références culturelles, dans une esthétique du collage, de la rupture carnavalesque que Geneviève Idt a mise en lumière dans la Nausée 47 . Encore une fois, on retrouve Sartre au cœur des préoccupations critiques d’après le formalisme, avec les études menées sur les phénomènes d’intertextualité.

55 Le Sartre de la drôle de guerre, découvert récemment en pleine période « postmoderne » rencontre donc nombre de préoccupations des critiques contemporains soucieux d’expliquer la crise actuelle de la modernité. Dans plus d’un cas, l’apparent archaïsme de l’auteur de l’Être et le Néant préfigure la période de synthèse éminemment problématique à laquelle nous nous trouvons confrontés : retour de l’individu à tous les moments de la communication littéraire, assomption de la subjectivité et de l’histoire, sens de la liberté, refus des grandes machines conceptuelles, goût du fragment et par-dessus tout obéissance heureuse à un principe de plaisir enfin reconnu comme source vive de la création. Jamais Sartre n’aura paru plus jeune que dans ces textes livrés, plus de quarante ans après leur rédaction, à un public préparé à les recevoir par le changement des temps et des mentalités… et quelques livres nouveaux qui interrogent les certitudes des années soixante. Paradoxalement solidaire d’une tradition qui remonte au XIX e siècle, Sartre pourrait bien aussi indiquer à ses successeurs les grandes lignes de la philosophie de l’art de l’orée du troisième millénaire.

Notes de bas de page

1 Dans sa récente biographie, Annie Cohen-Solal cite le chiffre de 27 000 ex. pour les 3 tomes additionnés de l’édition originale reliée vendus depuis la parution (voir A. Cohen-Solal : Sartre , Gallimard 1985, p. 599).

2 Les termes entre guillemets sont de Jean-François Lyotard : La condition postmoderne , éd. de Minuit, 1979, p. 7 & 14.

3 Christine Buci-Glucksmann : « La postmodernité », in : Magazine littéraire n° 225 (déc. 1985), p. 41.

4 Voir par exemple J.P. Sartre : Qu’est-ce que la littérature ? , in : Situations II , éd. blanche, p. 64 & 71.

5 J.F. Lyotard, op. cit., p. 23

6 J.P. Sartre, op. cit., p. 74.

7 J.F. Lyotard : « Retour au postmoderne » in : Magazine littéraire n° 225, p. 43.

8 J.P. Sartre fin de l’article sur Sartoris, Situations I , éd. blanche, Gallimard, p. 13.

9 J.P. Sartre : « M. Jean Giraudoux et Aristote », Situations I , p. 76 & 91.

10 J.P. Sartre : « M. François Mauriac et la liberté », Situations I , p. 35.

11 J.P. Sartre : « La Conspiration par Paul Nizan », Situations I , p. 28

12 J.P. Sartre : Lettres au Castor , Gallimard 1983, t. 2, p. 25.

14 J.P. Sartre : Les Carnets de la drôle de guerre , Gallimard, 1983, p. 120.

15 Josette Pacaly : Sartre au miroir , Klincksieck, 1980 ; voir toute le seconde partie ; « Sartre par les autres ».

16 Carnets , p. 311.

17 Id. p. 365 ; le passage concerne la personnalité de Guillaume II et la biographie d’Emil Ludwig.

18 Situations II , p. 77 sq.

19 Id. , p. 80.

20 Carnets , p. 129.

21 Id., p. 131.

22 Lettres au Castor , t. 1. p. 442.

24 Id. , p. 410.

25 Roland Barthes par Roland Barthes , Seuil, 1975 ; voir en particulier le tableau de la p. 148.

26 Susan Rubin-Suleiman : Le roman à thèse ou l’autorité fictive , P.U.F., 1983, p. 33.

27 Id. , p. 183.

28 Id. , p. 10.

29 Carnets , p. 204-205.

30 Aux éd. du Seuil. Voir la 2 e partie : « Le tournant du siècle 1880-1914 ».

31 Antoine Compagnon : La Troisième République des lettres , Seuil, 1983 ; Avant-propos, p. 5.

32 Id. , p. 113.

33 Carnets , p. 181.

34 Id. , p. 130.

35 Situations II , p. 288

36 Gustave Lanson : « La méthode de l’histoire littéraire », in : Essais de méthode de critique et d’histoire littéraire , présentés par H. Peyre, Hachette, 1965, pp. 31 à 56.

37 H.R. Jauss : Pour une esthétique de la réception , trad. française, Gallimard, 1978.

38 Situations II , p. 94.

39 Carnets , p. 197

40 Id. , p. 409-410

41 Id. , p. 343.

42 Lettres au Castor , t. 2., p. 21.

43 Carnets , p. 279

44 Lettres au Castor , t. 2, p. 31

45 Carnets , p. 22.

46 Id. , p. 308-309.

47 Geneviève Idt : La Nausée , Hatier, 1971, pp. 52 à 54 & 71 à 74.

Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books . Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Lettres de Milena Jesenská 1938-1944

De Prague à Ravensbrück

Milena Jesenská Hélène Belletto-Sussel et Alena Wagnerová (éd.)

Poésie brève et temporalité

Makiko Andro-Ueda, Toshio Takemoto et Jessica Wilker (dir.)

Aragon, romancier de la Grande Guerre et penseur de l’Histoire

Marie-France Boireau

Michelet, rythme de la prose, rythme de l'histoire

Paule Petitier (dir.)

Le grand temps

Essai sur l'œuvre de Claude Simon

Mireille Calle-Gruber

Lire les Carnets d'Albert Camus

Anne Prouteau et Agnès Spiquel (dir.)

Arthur Schnitzler et la France 1894-1938

Enquête sur une réception

Karl Zieger

Le miroir des Muses

Poétiques de la réflexivité à Rome

Alain Deremetz

Imaginer la composition musicale

Correspondance et entretiens (2010-2016)

Pascal Dusapin et Maxime McKinley

L'Écrit-Écran des Rougon-Macquart

Conceptions iconiques et filmiques du roman chez Zola

Anna Gural-Migdal

Figures littéraires de la cathédrale 1880-1918

Joëlle Prungnaud

Jacques Deguy

Accès ouvert freemium

PDF du chapitre

Édition imprimée

Ce livre est cité par

- (2016) La critique littéraire en France . DOI: 10.3917/arco.jarre.2016.01.0265

- Dalissier, Michel. (2023) L’évolution philosophique de Sartre dans Qu’est-ce que la littérature ?. Laval théologique et philosophique , 79. DOI: 10.7202/1099106ar

- Bogaerts, Jo. (2019) Sartre’s “Guerre Fantôme”: A Kafkaesque Subtext in the Postwar Writings. The Germanic Review: Literature, Culture, Theory , 94. DOI: 10.1080/00168890.2018.1548424

- Shurinova, N. S. . (2017) Text-forming Irony in Les Mots by J.-P. Sartr. Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Philology. Journalism , 17. DOI: 10.18500/1817-7115-2017-17-2-198-202

Merci, nous transmettrons rapidement votre demande à votre bibliothèque.