Dictionnaire de philosophie en ligne

Faire une conclusion

La conclusion est l’ultime moment d’un devoir de philosophie. Cet article explique à quoi sert la conclusion, quelles sont ses différentes étapes, et les erreurs à éviter. Il fournit également un exemple de conclusion rédigée.

À quoi sert la conclusion ?

La conclusion est la dernière étape d’une dissertation ou d’un commentaire de texte. Elle sert à résumer votre devoir et à donner votre réponse définitive à la problématique .

En introduction , vous avez exposé un problème philosophique. Au cours du développement, vous avez étudié ce problème. En conclusion, vous lui apportez une solution.

Les étapes de la conclusion

La conclusion comporte 3 étapes indispensables, et une étape facultative (voire déconseillée) :

- rappel du problème abordé

- résumé de votre raisonnement

- exposé de votre réponse finale

- ouverture (facultative)

Rappeler la problématique

Votre conclusion donne la solution d’un problème. Mais lequel déjà ? Après avoir lu toute la copie, le correcteur n’a probablement plus à l’esprit votre problématique exacte. C’est le moment la rappeler.

Résumer votre raisonnement

Autrement dit, rappelez le plan que vous avez suivi. Bien sûr, vous l’aviez annoncé en introduction, mais ce n’est pas une redite. En intro, vous annonciez le programme à venir. Maintenant, vous repassez le film de ce qui s’est déjà passé.

Vous savez précisément ce que vous avez dit et ce que contient votre copie. Vous avez une vue complète sur votre devoir. Synthétisez l’essentiel de chaque grande partie et montrez comment les idées s’enchaînent vers votre réponse au problème.

Exposer votre réponse

Vous allez dire au correcteur quel est le message central de votre copie, celui qu’il doit retenir. Vous allez donner de façon claire et explicite votre solution à la problématique. C’est à dire comment vous dénouez la difficulté intellectuelle discutée dans votre devoir.

Cette étape n’est pas toujours bien distincte de la précédente lorsque l’on rédige. Résumer le raisonnement est souvent déjà une façon de présenter votre résultat final. Mais même si les deux étapes sont souvent entremêlées, il ne faut pas oublier qu’on peut les séparer. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux.

Ouvrir (facultatif et déconseillé)

Certaines méthodologies ajoutent une dernière étape : l’ouverture. Selon elles, la conclusion peut « ouvrir » vers d’autres problèmes ou d’autres thématiques. On relance alors la réflexion dans une nouvelle direction. Cette étape facultative est notoirement difficile.

De son coté, Dicophilo déconseille très fortement l’ouverture. L’ouverture pose des problèmes pratiques et conceptuels lourds, qui devraient décourager d’en faire. Pour plus de détails, voir l’article : Faire une ouverture (ou pas) .

Les erreurs à éviter dans sa conclusion

Conclure en fin de 3e partie . On peut être tenté de faire un bilan du devoir en fin de 3e partie. Parce qu’on adhère aux idées exprimées en fin de copie, on les présente comme une réponse au problème. Cela revient à tuer votre conclusion. Elle n’aura plus rien à dire, puisque vous avez déjà conclu. Et puisque vous devez faire une conclusion, vous allez vous répéter. Dommage.

Ajouter de nouveaux éléments . La conclusion conclut , elle clos le devoir. Elle n’ajoute rien de nouveau à la copie. Il est strictement interdit d’insérer des exemples ou des arguments à cette étape. La conclusion ne sert pas à débattre ou à infiltrer une idée qu’on aurait oublié pendant le développement.

Ne pas conclure . Vous devez affirmer clairement votre solution à la problématique. Rester indécis, vague, ou flou n’est pas une bonne stratégie. Soyez limpides : le correcteur doit comprendre quelle est votre idée centrale. Soyez affirmatifs : ce n’est plus le moment de prendre des précautions et d’utiliser le conditionnel. Assumez vos idées.

Copier-coller votre introduction. Comme la conclusion, l’intro présente le problème et expose le plan. Mais reprendre telle quelle votre introduction n’est pas souhaitable. Rédiger votre copie a fait évoluer votre vision des choses et vous donne une vue nouvelle sur votre travail. Profitez-en. D’autant que le correcteur n’appréciera pas de lire deux fois la même chose.

Comment faire une bonne conclusion ?

Il est difficile de faire une bonne conclusion si le reste du devoir est brouillon ou hésitant. La conclusion se construit d’abord en suivant la méthode tout au long de la copie. Il faut en particulier :

- Identifier clairement le problème posé

- Organiser sa réflexion sous la forme d’un plan détaillé

- Suivre son plan tout au long de la rédaction, sans dévier

- S’assurer que sa réflexion conduise à une solution du problème

En somme, il faut savoir ce qu’on dit, pourquoi on le dit, et comment on le dit. Si vous comprenez ce que vous avez fait dans votre devoir, vous pourrez résumer votre travail en conclusion.

Exemple de conclusion

Cet exemple est tiré d’un devoir de CAPES (le concours pour devenir prof de philo). Il est forcément plus complexe qu’un exemple issu d’un devoir de lycée, mais Dicophilo n’a malheureusement pas de bonne copie de lycée sous la main.

Sujet : L’interprétation est-elle sans fin ?

Rappel de la problématique :

Nous sommes partis d’un constat étonnant. L’interprétation semble structurée par une fin qui explique pourquoi on interprète et quand on peut arrêter l’interprétation. Pourtant, on peut continuer à interpréter même lorsque cet objectif a été atteint. Le caractère structurant de la fin (but et arrêt) nous a ainsi semblé douteux.

Résumé des 2 premières parties :

Nous avons vu qu’il faut en réalité distinguer deux types d’interprétations. Une qui va vers la compréhension, comme fin interne susceptible d’être atteinte. Une autre qui part de la compréhension, et qui peut se poursuivre indéfiniment tant qu’elle reste cohérente et respecte des critères de méthode.

Résumé de la 3e partie :

Ces deux interprétations sont structurées par la compréhension : soit comme finalité réelle, soit comme idéal régulateur.

Réponse finale :

Ce qui structure l’interprétation, ce n’est pas la fin comme nous l’avions cru. C’est la compréhension qui joue ce rôle. Cela n’empêche pas la pratique de l’interprétation de se répéter à chaque époque. En ce sens et en ce sens uniquement, l’interprétation est « sans fin » : elle recommence sans cesse.

La reprise du plan n’est pas flagrante. Ici, on rappelle ce qu’a apporté chaque grande partie, mais uniquement pour amener vers notre réponse. L’enchaînement résumé / réponse est fluide.

Dernière modification :

Publication initiale :

Dicophilo soutient ces associations et projets :

- Zero Waste France , pour réduire notre impact écologique

- Framasoft , pour dégoogliser Internet

- L’éthique minimale de Ruwen Ogien

- La Quadrature du Net , pour nos libertés numériques

Ces liens sont mis là gratuitement.

Philo: Exemple de Dissertation

Le cas d’une dissertation philo rédigée et corrigée.

La dissertation en philosophie est un exercice difficile car elle suppose la maîtrise d’une méthode et d’une structure déterminée.

Nous vous donnons donc un exemple de dissertation rédigée et corrigée par un professeur , tant d’un point de vue méthodologique (forme) qu’éditorial (fond).

Nous avons volontairement choisi un sujet de dissertation très classique en terminale philo : “La liberté est-elle une illusion ?” (fréquent pour les terminales littéraires )

La liberté est-elle une illusion ?

Travail préparatoire.

A) L’analyse des termes du sujet :

1) La liberté : Il s’agit de toujours partir de la conception spontanée, immédiate que l’on se fait de la liberté, celle de l’ « homme de la rue » qu’aurait pu interroger Socrate. Ainsi, la liberté, c’est « faire ce que l’on veut », elle correspond, semble-t-il à la toute-puissance de la volonté de chacun. Spontanément, tout individu se sent libre dès lors qu’il peut accomplir tous ses désirs , toutes ses envies.

Or l’expérience ordinaire de la vie montre aussi, paradoxalement, l’être humain soumis à de nombreuses contraintes à la fois externes (physiques, sociales, politiques) et internes (instincts, habitudes, passions) qui pèsent sur sa liberté et qu’il lui est difficile voire impossible de surmonter totalement de sa propre initiative. Dès lors, le sentiment de liberté ne serait-il qu’illusoire ?

2) l’illusion : Il s’agit de saisir l’importance de ce terme à distinguer de l’erreur . L’illusion procède certes de l’erreur en ce qu’elle trompe l’individu, mais elle procède également de la mystification . Qu’est-ce à dire ? Tout individu est responsable de ses erreurs et dispose du pouvoir de les corriger. En revanche, dans l’illusion, qui peut être à la fois individuelle et collective, nous serions victimes d’une puissance trompeuse impossible à vaincre .

La question qui s’impose est donc la suivante : Quel type de désir proprement humain se trouve à la racine d’une illusion ? Ou bien quel besoin l’homme cherche-t-il à satisfaire dans la pérennité d’une illusion ?

B) Repérer les notions du programme en jeu dans le sujet : la liberté, la conscience et l’inconscient, le désir.

C) Problématiser le sujet : Si tout individu éprouve un sentiment immédiat de liberté, cette conviction renvoie-t-elle à une croyance illusoire ou à une véritable connaissance de soi ? L’objectif consistera donc à faire la part de ce qui relève d’une liberté réelle, repérable, de ce qui relève d’un désir infondé de liberté, dans un souci de lucidité et de vérité.

D) Mobiliser des références utilisables :

– Platon, dans le Gorgias , dénonce la confusion commune entre la liberté du sage et la réalisation impulsive de tous ses désirs.

– Descartes, dans La Méditation quatrième , donne une définition du libre arbitre qui apparente l’homme à Dieu.

– Spinoza, dans L’Ethique , montre que la conscience d’exister n’implique pas nécessairement la liberté humaine.

E) Elaboration du plan : elle doit obéir à la règle du « plus proche au plus lointain », c’est-à-dire aller de l’explicite à l’implicite, du plus évident au moins évident.

Exemple de plan possible :

I) La liberté est un sentiment immédiat : la thèse du libre arbitre

II) La critique déterministe du libre arbitre

Iii) la liberté est à conquérir : de la libération à la quête d’autonomie, introduction à la dissertation.

1) Amorce : Il nous faut partir de ce constat de départ que le sentiment commun et immédiat éprouvé par tout homme est de se sentir libre : en effet, chaque homme peut faire l’expérience, du moins intérieure, d’une liberté de penser et d’agir, indépendamment de toute contrainte extérieure. Cette conviction intérieure est donc profondément ancrée en chacun de nous.

2) Annonce du sujet et problématisation : Cependant, la liberté ne serait-elle pas une illusion ? Ou pour le dire autrement, le fait de se sentir libre n’est-il pas susceptible de ne renvoyer qu’à une croyance illusoire ? Le sentiment immédiat de notre liberté est-il vrai, c’est-à-dire renvoie-t-il à une véritable connaissance de soi-même ?

3) Annonce du plan d’étude : elle doit être suffisamment explicite sans en dire trop, sans être trop « lourde » : Nous tenterons, tout d’abord, d’évaluer la pertinence et les limites du sentiment spontané de liberté, commun à tous les hommes. Puis nous tâcherons de montrer que cette expérience immédiate du libre arbitre est susceptible de camoufler à l’homme une méconnaissance de lui-même. Enfin, une nouvelle tâche se dressera face à nous : la nécessité de reconstruire une nouvelle approche de la liberté humaine, si tant est qu’elle soit possible.

Développement de la dissertation : 1ère partie

I) Le sentiment immédiat de notre liberté : la théorie du libre arbitre

a) Tout homme se juge spontanément libre

Dans le langage courant, la liberté renvoie au pouvoir que possède tout homme de n’obéir qu’à lui-même, qu’à sa propre volonté, et d’agir uniquement en fonction de ses désirs, indépendamment de toute contrainte ou de toute pression extérieure.

Tout homme se sent donc spontanément libre, tout simplement parce qu’il se croit capable de faire des choix de petite ou de grande importance, de prendre des décisions , de petite ou de grande ampleur.

Autrement dit, tout homme, lorsqu’il porte un regard réflexif sur lui-même, se juge spontanément libre, c’est-à-dire en mesure d’agir simplement en fonction de sa volonté .

La plupart des philosophes qui se sont prononcés en faveur de la liberté humaine, en faveur de l’existence du libre arbitre, ont accordé une grande valeur à l’expérience intime , immédiate que nous aurions, selon eux, de notre liberté : « La liberté de notre volonté, écrit Descartes ( Principes de la Philosophie , I, art.39), se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons ».

Transition : Faire le point et formuler une ou plusieurs questions permettant de poursuivre la réflexion : La liberté correspondrait donc à un sentiment intérieur , à une expérience immédiate en chaque homme. Or peut-on se contenter de cette expérience immédiate ou pour reprendre la formulation de Bergson , de cette « donnée immédiate de la conscience » ? Autrement dit, peut-on se contenter du sentiment de notre liberté pour en déduire son existence certaine ? Est-il donc possible de faire une expérience de notre liberté qui puisse justifier ce sentiment ?

b) Peut-on prouver l’existence du libre arbitre ?

1) Première tentative de preuve : l’expérience de l’ âne de Buridan et la mise à jour de la « liberté d’indifférence »

Jean Buridan, philosophe français du quatorzième siècle, aurait, selon la légende, conçu une expérience imaginaire afin de prouver l’existence du libre arbitre : la situation serait celle d’un animal, en l’occurrence un âne, ayant également faim et soif, et qui, placé à égale distance d’une botte de foin et d’un seau d’eau, hésite, se montre incapable de choisir, et finalement se laisse mourir.

Ce « protocole expérimental métaphysique » aurait donc pour objectif de prouver l’existence de la « liberté d’indifférence » proprement humaine. En effet, nous avons tous déjà vécu une situation où les mobiles ou motifs en faveur d’un acte ou d’un autre étaient si équivalents , ou aussi contraignants l’un que l’autre, que nous nous sommes retrouvés incapables de faire un choix.

En effet, que se passe-t-il lorsqu’un individu se retrouve face à deux possibilités aussi équivalentes l’une que l’autre, lorsque rien ne puisse permettre de déterminer son choix ? Or ce qui permet à l’homme d’échapper à la situation absurde de l’âne mourant de faim et de soif entre une botte de foin et un seau d’eau, c’est qu’il dispose de cette liberté d’indifférence, c’est-à-dire de cette liberté par laquelle notre volonté a le pouvoir de choisir spontanément et de sa propre initiative.

Cette situation d’indifférence du choix prouve donc que l’homme est doté d’un libre arbitre, c’est-à-dire d’une capacité de choisir pouvant échapper à tout déterminisme . Pour Descartes, cette liberté d’indifférence, bien que considérée comme « le plus bas degré de la liberté », témoigne en même temps d’un pur libre arbitre qui apparente l’homme à Dieu ( Méditation quatrième ).

2) Seconde tentative de preuve du libre arbitre : le crime de Lafcadio dans Les Caves du Vatican d’André Gide

André Gide, dans Les Caves du Vatican , cherche à illustrer la possibilité pour un être humain de réaliser un acte gratuit , c’est-à-dire un acte accompli sans raison, par le seul effet de sa liberté.

Dans le roman, le « héro » Lafcadio se rend à Rome par le train et se retrouve seul dans la nuit, ne partageant son compartiment qu’avec un vieux monsieur. Lafcadio se prend alors d’une idée folle :

« Là sous ma main, la poignée. Il suffirait de la tirer et de le pousser en avant. On n’entendrait même pas un cri dans la nuit. Qui le verrait…Un crime immotivé, quel embarras pour la police ».

Lafcadio se dit en effet, et à juste titre, que s’il n’a pas de mobiles pour réaliser ce crime, il n’a donc pas de motivations . Le lien entre l’acteur et l’acte commis est inexistant . Lafcadio prend d’ailleurs un soin tout particulier à renforcer la gratuité de son crime : il remet tout au hasard et se met à compter pour soumettre sa décision de passer à l’acte ou de ne pas passer à l’acte à l’apparition d’un feu dans la nuit. Or le hasard, c’est précisément ce qui est fortuit , c’est-à-dire dépourvu de toute intention consciente , donc de motivation intrinsèque… Et le crime a lieu.

3) Peut-on dire que l’acte de Lafcadio est un acte gratuit ?

Le mérite du roman d’André Gide est d’aborder la question suivante : Un acte gratuit est-il possible ? Or deux critiques permettent d’être avancées pour remettre en cause cette possibilité :

La première critique consistera à remarquer que Lafcadio fait reposer son passage à l’acte sur des signes extérieurs , en l’occurrence l’apparition ou la non apparition d’un feu dans la campagne. Son acte serait donc déterminé par une extériorité .

La seconde critique consistera à remarquer que l’absence de motivations dans l’acte de Lafcadio est tout sauf évidente : l’une de ses premières motivations ne serait-elle pas le désir même de se prouver à lui-même sa liberté ? Si bien qu’il est tout-à fait envisageable de soupçonner Lafcadio de prendre pour une absence de motifs ce qui ne serait au fond qu’une ignorance profonde des motifs de son acte.

L’ « acte gratuit » est donc une notion philosophiquement problématique : la volonté de prouver sa liberté par un acte supposé sans mobile constitue, par elle-même , un mobile.

Transition : Une nouvelle question se pose dès lors : le sentiment de liberté ou la volonté de réaliser un acte non déterminé ne seraient-ils pas qu’une croyance ? Ne semble-t-il pas que ce ne soit que de façon illusoire et superficielle que je fasse l’ « expérience » de ma liberté, par ignorance des déterminations qui sont pourtant en jeu ?

Développement de la dissertation : 2ème partie

a) L’illusion anthropocentrique du libre arbitre : « L’homme n’est pas un empire dans un empire » (Spinoza)

Le projet philosophique de B.Spinoza, dans le sillage des travaux scientifiques de Laplace, est de dénoncer les illusions du libre arbitre .

C’est ainsi que dans la troisième partie de l’Ethique , dans la section intitulée De l’origine et de la nature des affections , Spinoza rejette totalement l’idée selon laquelle l’homme occuperait une place privilégiée au sein de la nature.

Spinoza critique notamment Descartes qui conçoit l’homme comme « un empire dans un empire », ainsi que tous les philosophes qui croient que « l’homme trouble l’ordre de la Nature plutôt qu’il ne le suit, qu’il a sur ses propres actions un pouvoir absolu et ne tire que de lui-même sa détermination ».

Or l’objectif de Spinoza est bel et bien de montrer que l’homme suit les lois communes de la Nature , comme toutes les choses de ce monde.

b) L’illusion humaine de la liberté

C’est dans sa lettre à Schuller , extraite de sa Correspondance , que Spinoza dénonce l’illusion du libre arbitre . Il défend ainsi une position philosophique déterministe suivant laquelle tous les événements sont absolument nécessaires et le sentiment que nous avons d’être libres ne serait qu’une illusion naturelle :

« Telle est cette liberté humaine que tous les hommes se vantent d’avoir et qui consiste en cela seul que les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent ».

Et Spinoza d’ajouter un peu plus loin : « Et comme ce préjugé est inné en tous les hommes, ils ne s’en libèrent pas facilement ».

Cette illusion naturelle de l’homme a donc deux causes d’après Spinoza qui justifient que l’homme s’illusionne et qu’il ne fasse pas seulement erreur. Premièrement, la source de l’illusion humaine du libre arbitre est l’ignorance des causes qui nous poussent à agir. Or à prendre les choses rigoureusement, l’homme est tout aussi déterminé à se mouvoir sous l’influence de causes externes qu’une pierre qui reçoit une impulsion. Les hommes se croient libres alors qu’ils sont contraints ou déterminés par leur nature. Deuxièmement, Spinoza précise bien que les hommes « se vantent » d’être libre car le désir d’être libre , même illusoire, est beaucoup plus valorisant pour l’orgueil humain que l’idée d’être totalement déterminé.

c) La liberté désigne alors la nécessité bien comprise

C’est ainsi que Spinoza ne fait pas consister la liberté, dans la lettre à Schuller , dans un libre décret mais dans une libre nécessité ou dans la nécessité bien comprise : « j’appelle libre, quant à moi, une chose qui est et agit par la seule nécessité de sa nature ».

Tout comme les comportements des animaux sont déterminés par l’instinct, leur environnement ou des déterminations biologiques, les actes et les pensées des hommes le sont eux-mêmes par de multiples facteurs à la fois internes et externes dont on ignore le plus souvent l’existence et la puissance : facteurs d’origine physiologiques, psychologiques, sociales, etc.

Dès lors, l’un des apports essentiels de la critique spinoziste du libre arbitre est de montrer que la croyance en l’existence du libre arbitre est la source d’ aliénation de l’homme. En effet, selon Spinoza, non seulement l’homme est déterminé mais cette illusion naturelle du libre arbitre nous déterminent à ne pas savoir que nous sommes déterminés, et ainsi à l’être d’autant plus sûrement. Or il n’y a pas pire esclave que celui qui se croit libre .

Transition : Il nous faut donc tirer les enseignements de la critique spinoziste du libre arbitre et reconnaîtreque l’idée d’une liberté spontanée ou d’un sentiment immédiat de liberté n’est plus tenable. Est-il dès lors possible de reconstruire une approche de la liberté qui soit accessible à l’homme ?

Développement de la dissertation ; 3ème et dernière partie

a) Être libre, c’est apprendre à se libérer des passions

Platon, dans le Gorgias , pose la question suivante : est-ce la vie de l’homme aux désirs insatiables ou celle guidée par la raison qui est la meilleure ? Dans ce dialogue qui met aux prises Socrate et Calliclès, ce dernier défend le droit au désir , comme un droit à être puissant, autrement dit à être capable de mettre les forces de son énergie et de son intelligence au service des passions , pour leur donner la plus grande ampleur possible.

C’est ainsi que Calliclès préfère les « tonneaux qui fuient » puisque « ce qui fait l’agrément de la vie, c’est de verser le plus possible ». En revanche, Socrate choisit la vie ordonnée , celle où les tonneaux du sage « seraient en bon état ».

Platon cherche ainsi à montrer, dans ce dialogue, l’illusion dans laquelle se trouvent les hommes comme Calliclès, qui croient qu’être libre consiste à faire ce que l’on veut, c’est-à-dire à réaliser tous ses désirs . Or une telle vie, guidée par des désirs multiples , polymorphes et surtout infinis , mène nécessairement au tourment et au malheur. En effet, le risque pour un homme comme Calliclès décidant de mener une vie intempérante et désordonnée est de devenir l’esclave de ses propres passions et désirs .

A cette vie désordonnée, Platon oppose une vie guidée par la raison , incarnée par la sagesse socratique . Socrate incarne, en effet, le sage qui sait distinguer entre les désirs à poursuivre ou à ne pas poursuivre, qui sait se gouverner lui-même et qui est en mesure d’accéder à une véritable autonomie de la volonté.

b) Être libre, c’est être responsable de ses actes

Par conséquent, l’entrée dans la liberté authentique , par opposition avec la liberté illusoire des désirs infinis, c’est l’entrée dans une véritable autonomie et c’est pouvoir devenir responsable de ses actes et pouvoir en répondre.

L’enjeu de l’entrée dans la liberté authentique est donc celui du rapport à soi-même et à autrui . La liberté entre alors dans le champ de la réflexion morale , sociale et politique . C’est ainsi qu’au sens moral et juridique, être libre, c’est pouvoir être reconnu autonome et responsable de ses actes, de ses choix, à la fois devant soi-même et devant la société à laquelle on appartient.

En conséquence, si la liberté est illusoire ou inaccessible, il semble que c’en soit fini de la responsabilité morale et juridique de tout individu, et par là même de la justice . Le fait que nous nous sentions, à tort ou à raison libre, exige donc que l’on agisse comme si on était effectivement libre .

c) La liberté comme condition de l’acte éthique

C’est ainsi que dans la première note de la préface à la Critique de la raison pratique , Kant affirme que la liberté est la condition de possibilité et l’essence (la ratio essendi ) de la vie morale de l’homme, comme la vie morale de l’homme est ce par quoi l’homme connaît la réalité de sa liberté (elle en est la ratio cognoscendi ). Et Kant ajoute pour préciser : « (…) si la loi morale n’était pas d’abord clairement conçue dans notre raison, nous ne nous croirions jamais autorisés à admettre une chose telle que la liberté (…). En revanche, s’il n’y avait pas de liberté, la loi morale ne saurait nullement être rencontrée en nous ».

Ainsi, pour Kant, pour que l’homme soit moral, il faut qu’il soit libre, car s’il était forcé par une nature intelligible à la bonté, à la justice et à l’altruisme, il ne serait qu’un automate spirituel et s’il était forcé par sa nature sensible à l’égoïsme, il ne serait qu’un mécanisme matériel .

Conclusion de notre exemple de dissertation philosophique

1) Faire le bilan de la démarche poursuivie dans le devoir : La liberté humaine est-elle donc possible ? Nous avons pu comprendre, tout au long de notre travail, la difficulté qui existe à pouvoir saisir une véritable « expérience » de la liberté et, par conséquent, la difficulté à en prouver véritablement l’existence.

2) Répondre à la question initiale : La liberté est-elle une illusion ? Notre travail a, en tout cas, cherché à démontrer que si la croyance en une liberté immédiate était illusoire, voire naïve, la critique spinoziste nous a permis d’accéder à une approche de la liberté qui puisse permettre d’en préserver l’espoir : en effet, si l’homme n’est pas libre, il lui est, en revanche, donné d’entrer dans un processus , dans une conquête assimilable à une libération par l’usage de la raison et par son entrée dans la morale et la vie sociale .

3) Si possible, proposer une ouverture à une nouvelle réflexion : Comment penser les conséquences d’une authentique libération de l’homme dans ses interactions morales, sociales et politiques ?

Vincent Boyer , professeur de philosophie à Paris.

> Version PDF de la dissertation corrigée .

Note aux élèves : Ce dissertation vous est donnée à titre d’exemple et à titre gratuit. La copier-coller pour un devoir demandé par votre professeur ne vous aidera pas à obtenir une bonne note au bac philo. De plus, les professeurs sont équipés de logiciels permettant de déceler les copier-coller. Vous seriez donc doublement puni…

Notes aux professeurs: la mission de la-philosophie.com est de promouvoir et démocratiser les enseignements philosophiques, gratuitement, et non de fournir des prêts à copier-coller aux élèves. Le site est un modeste complément aux cours, notamment ceux de terminale.

Vous pouvez nous envoyer votre demande d’aide (gratuite) via le formulaire ci-dessous :

Pour aller plus loin sur le bac philosophie :

Méthode de la dissertation philosophique

Le Commentaire de Philosophie

Article du Monde sur la dissertation (accès réservé aux abonnés)

Aide à la dissertation de Philosophie

You may also like

Explication de texte de philosophie : La Méthode

Méthode de la Dissertation Philosophique

Le Bonheur en Philosophie

L’Inconscient en philosophie : Cours, Définitions et Citations

Conseils pour le Rattrapage de Philosophie 2023

Autrui en Philosophie : Cours, Définitions, Citations, Auteurs

71 Comments

le langage animal

je dois reconnaître, moi qui enseigne depuis 10 ans en lycée, que votre exemple est un modèle pour les élèves de terminale philo. Merci donc de l’avoir partagé sur votre site.

Je crois qu’il faut souligner les dimensions politiques et psychologiques des l’explication du sujet.au fait l’individu se sent toujours déçu de ce qu’il en a tant rêve et lotrssu’il parvient a réalisé ce dont il z longtemps rêve et plannifie,il se rend compte que ce qu’il a réalisé n’est pas beaucoup de chose ,n’est pas a la hauteur de ses désirs.l’autre cote politique,tous les peuples qui ont combattu pour le printemps arabe et pour la liberté et au nom de la liberté se sont sentis déçus.de même les régimes comme le socialisme qui ont promis liberté aux peuples ont déçu les peuples

jardelin: merci bcp msr vincent votre dissertation m,a donné le gout de la lire, mrci d l,avoir publiée.

y aurait il la même chose pour le sujet “peut-on se mettre à la place d’autrui?” ??

C est formidable

vraiment bien pourrais-je avoir une copie pour le sujet” les individus ont-il une prise sur le cour de l’histoire?”

une dissertation complète pour le sujet” les individus ont-il une prise sur le cour de l’histoire?”

dans la mesure ou l’homme est un ètre naturellement pensant et doté de raison a la capacité de distingué le bien du mal alors se mettre a la place d’autrui vu qu’il est notre semblable est possible dans ce cas.Mais en outre les sensation et sentiment qu’éprouve l’otre et ses désirs ne peut ètre en aucun cas les mèmes par ailleurs ce mèttre a la place d’autrui ne peut ètre perçu

Elle est vraiment bonne….merci

Merci c’est agréable, pourrais-je avoir la correction de ce sujet la religion limite-t-elle la liberté humaine?

car je ne sais comment vous remercier pour votre illustration. j’aurai encore besoin de vous dans le but de bien comprendre mes textes philosophiques. MERCI

n’ayant pa d citation,pourez t on partir des faits quotiens pour introduire

pourait je avoir une dissertation sur le sujet <<taisez vous les philosophes ici ne parlent que les scientifique»

Peut-on avoir un exemple d’une dissertation comparative svp?

Sujet :l’homme est il un acteurs de l’histoire?

Dissertation : le progrès des sciences entraînent -il la ruine de la philosophie?

merci a vous pour cette belle exemple

Vraiment bonne !je suis en term l, cette dissert est PARFAITE. je cite aussi hobbes, dans la mienne et sartre dans un grand II

votre site est tres benefique!!!! Merci!

Vraiment bien mais j’ais besoin d’une copie pour ” l’homme d’action a t il raison de se moquer du philosophe”

Elle est trop bonne seulmnt si vous pouriez en faire beaucoup dotre sa serai parfait!!!

Faut-il croire sans expérimenté?

Merci pour votre travail conséquent! Celui que mon professeur de philosophie ne remplie pas… Votre exemple clair et précis m’a permis d’enfin comprendre la méthode et de bien me préparer a mes épreuves. Encore merci Un bachelier

Mille fois merci!

mreci professeur

Merci beaucoup pour votre parfaite illustration. Je voudrais savoir un peu d’éclaircissement sur l’idéalisme hegelien, le matérialisme marxiste et le positivisme d’Auguste Comte et en quoi ils s’opposent.

SUJET: Vanité des vanité, tout est vanité

Vous ne mettez pas les parties en rapport, elles sont totalement isolées, et votre conclusion n’aboutit à rien.

Merci prof vincent BOYER

Merci pour les informations

C’est bien

Vraiment j’apprécie beaucoup votre corrigé.

- Ping : COMMENT FAIRE UNE BONNE DISSERTATION PHILOSOPHIQUE – Monlivret

- Ping : Comment faire une bonne dissertation philosophique – Monlivret

la philosophie est elle importante dans la societe humaine?

《la philosophie est indetacharble des preocupation de la vie》Expliquez svp

La philosophie est-elle un système?

merci de nous avoir escplicite ce sujet

merci bien prof vraiment c’est super, ca m’a permi de mieu comprendre certains details.svp je peux avoir de meme pour ce sujet:”toutes les passions sont sans eception mauvaises” svp

Merci beaucoup. ..c’est très bien détaillé. Y a til la même chose pour :《peut on parler de la philosophie en ce 21èm siècle》..merci d’avance

Pas forcément

merci . la conscience est elle la marque de la grandeur de l homme?

l’homme est le seul animal raisonnable , il est conscient de son inconscience et oui la conscience fait sa grandeur .

merci beaucoup de nous facilite les techniques

Je trouve que votre dissertation est très réussie merci…

Est-Ce par la conscience qu’il faut définir l’homme ?

merci beaucoup pour votre site

Merci beaucoup. C’est une méthode très intéressante et belle. Pourtant, je me demande si nos deux heures de composition philosophique suffiront à produire un devoir assimilable à votre chef-d’œuvre

Merci Avec ce site , je serai prêt pour mon exam

Oui je pense que oui c’est la nature d’l être humain

Le cour est bien rédigée

Merci mais puis je avoir de l’aide svp “*la philosophie est elle un dire?”*

Avec cette technique j’ai instrui des centaines de mes candidats pour le Baccalauréat philosophie. Vraiment merci

C’est agréable à lire

La philosophie n’est pas utile ?

J’ai vraiment apprécié!

Bonsoir à vous pour un tel sujet en philosophie La femme est-elle une source de vie ? quelle est la démarche à suivre

Merci beaucoup pour cette bonne démarche très compréhensible.

Svp. Pouvez vous m’aider à ce sujet : l’homme est-il un être de pulsion ?

Svp. Pouvez vous m’aider à ce sujet: doit-on ne pas travailler ? Développement, Conclusion. Merci

Doit-on admettre l’hypothèse de l’inconscient

Une très bonne dissertation

Merci la philosophie.com

La société est-elle une prison ?

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Commentaire *

La modération des commentaires est activée. Votre commentaire peut prendre un certain temps avant d’apparaître.

- Philosophie

- Méthodologie : Réussir la dissertation de philosophie

Réussir la dissertation de philosophie Méthodologie

La dissertation est un travail d'argumentation et de rédaction. Il s'agit de développer, selon un plan précis, une réponse argumentée et structurée autour d'une problématique philosophique portant sur l'un des objets d'étude au programme. Il faut pour cela s'appuyer sur un certain nombre de références et de connaissances philosophiques approfondies et précises apprises durant l'année.

Il y a des critères d'évaluation à respecter. La réponse est notée sur 20 points pour les séries générales. On évalue :

- la compréhension du sujet

- l'analyse et la reformulation de la question

- les connaissances personnelles

- la maîtrise des notions abordées en cours

- la qualité de la rédaction

- la clarté de la rédaction

- la clarté de l'argumentation

- la capacité à structurer un plan précis et solide

Analyse du sujet (15 min)

Cette étape se fait sur la feuille de brouillon.

- lire plusieurs fois le sujet et en surligner les mots-clés

- définir tous les termes de l'énoncé afin de comprendre les implications possibles du sujet

- reformuler le sujet pour faire apparaître une problématique

- définir le type de sujet proposé : réfuter une thèse, l'étayer ou la discuter, ou encore réfléchir sur une notion au programme

Lister les arguments et les exemples et faire un plan (30 min)

- Pour réfuter une thèse, il convient de faire la liste des arguments en faveur de la thèse adverse et de trouver des contre-arguments.

- Pour étayer une thèse, il convient au contraire de la défendre et de présenter les arguments de la partie adverse pour mieux les rejeter.

- Trouver un exemple précis et clair pour illustrer chaque argument. Il faut donner des références détaillées. On utilise sa culture générale, les thèmes abordés en classe et les auteurs et textes étudiés.

Organiser les arguments pour former un plan (30 min)

- On écrit son plan détaillé au brouillon. Celui-ci doit comprendre deux ou trois parties chacune composée de deux ou trois sous-parties. Chaque sous-partie comporte un argument et son exemple.

- On relit le plan pour vérifier qu'il est complet et logique, et qu'il répond bien à la problématique. On ne rédige pas intégralement la dissertation au brouillon, on ne note que le plan détaillé.

Pour discuter une thèse, on utilise en général un plan en trois parties dans lequel on défend d'abord une thèse avant de la nuancer et enfin de dépasser l'idée d'opposition, de contradiction radicale avec son antithèse.

Au brouillon, rédiger une introduction (15 min)

Cette étape se fait sur la feuille de brouillon. On rédige intégralement l'introduction au brouillon. On la retranscrira ensuite sur la copie. Cette introduction est composée de trois parties :

- une accroche, destinée à retenir et soutenir l'attention du lecteur.

- une explication et une reformulation du sujet avec présentation de la problématique

- l'annonce du plan

Au brouillon, rédiger une conclusion (15 min)

Cette étape se fait sur la feuille de brouillon. On rédige intégralement la conclusion au brouillon. On la retranscrira ensuite sur la copie. Cette conclusion est composée de deux parties :

- reprise des éléments principaux du développement

- ouverture de la réflexion vers un autre sujet, qu'on ne traite pas évidemment, mais dont on laisse entendre qu'il "prend la suite" de celui qu'on a traité (généralisation, mise en perspective, autre problématique possible).

Rédiger la dissertation en entier directement sur la copie (2h)

Il faut prendre en compte les points suivants :

- L'introduction et la conclusion ont déjà été rédigées au brouillon, il suffit de les recopier. Quelques modifications peuvent s'imposer à ce stade, mais il ne faut pas changer l'esprit du texte initial.

- Les grandes parties sont séparées par une transition d'une à deux lignes. Les deux ou trois parties doivent faire à peu près la même longueur.

- La structure des sous-parties est toujours la même : une idée, une citation ou un exemple et un commentaire sur cet exemple. On commence chaque sous-partie par un alinéa. Il doit y avoir une progression d'une sous-partie à l'autre : importance du problème abordé, réflexion plus contemporaine, paradoxes qui ont pu surgir en cours de réflexion, etc..

- On attend un travail qui fait au moins une copie double.

Se relire (15 min)

Cette étape est importante, il faut vérifier que la syntaxe et la grammaire sont justes. L'examinateur peut enlever des points s'il y a trop de fautes (jusqu'à 4, ce qui peut être décisif : c'est le même écart qu'il y a de 8 (seuil d'admissibilité) à 12 (admission avec mention), si on applique ce critère à toutes les épreuves, même, théoriquement, dans un bac scientifique : un raisonnement mathématique correct, mais mal exposé, perd de sa force, voire, des équivoques peuvent apparaître : imaginez, par exemple, que vous appeliez "égaux" des triangles qui sont seulement "semblables". En philosophie, cet effet est démultiplié, puisqu'il s'agit d'analyser des idées à l'aide du langage ordinaire, avec toutes ses contraintes de grammaire et de syntaxe.

- Inscription Connexion Devenir Premium

- Méthodologie et outils

MÉTHODO : comment bien rédiger sa dissertation de philosophie ?

- Publié le 31 mars 2020

- Mis à jour le 16 juin 2021

T’entraîner à la rédaction de sujets est la clé ! Une bonne préparation te permettra de réussir et de peut-être t’assurer une bonne note à la dissertation et décrocher une mention au bac de philosophie.

Il y a 3 étapes à prendre en compte dans la construction de ta dissertation de philosophie, si tu les appliques tu auras toutes les cartes en main pour faire une bonne disserte.

1. Quelle méthode choisir ? Quelle architecture de dissertation est la meilleure ?

Les méthodes de dissertation sont variées. Entre ce que t’a dit ton prof, ce que tu as vu sur le net, ce que tu as lu dans ton manuel, etc., il y a souvent de quoi se perdre ! Voici quelques conseils pour choisir entre toutes ces sources.

4 éléments universels et essentiels à la dissertation, quelle que soit la méthode choisie.

D’abord, il faut se rappeler que, si les méthodes sont différentes, il y a 4 éléments qui sont universels et essentiels à la dissertation, quelle que soit la méthode choisie :

- Une problématique ;

- Une réponse personnelle et argumentée à cette problématique ;

- La définition détaillée et approfondie des termes du sujet ;

- Un plan en trois temps.

Dans tous les cas, choisis la méthode avec laquelle tu te sens à l’aise et n’en change pas. Attention, la méthode que tu choisiras doit obligatoirement proposer un plan en trois parties, les correcteurs sont assez sévères sur ce point.

Je te donne un exemple de méthode, d’architecture, de nomenclature ci-dessous, attention quelques éléments dont tu dois te souvenir :

- Les noms des parties ne doivent pas apparaître.

- Le plan guide la hiérarchisation de ton analyse.

- Tu dois introduire chaque partie par une phrase de transition.

Dans cet exemple de plan en 3 parties (voir ci-dessous), l’enjeu de la question sera de savoir dans quelle mesure le bonheur est le but de la politique .

La méthode que tu choisiras doit obligatoirement proposer un plan en trois parties, les correcteurs sont assez sévères sur ce point.

Partie 1 : qu’est-ce que le bonheur ?

- Aspect universel

- Aspect singulier

Partie 2 : la politique, qui est la gestion des affaires publiques, ne semble donc pas devoir s’occuper du bonheur, qui finalement est quelque chose de propre à chacun.

- Définition détaillée de la politique

- Si l’état prétend imposer sa conception du bonheur aux individus, il y a de fortes dérives totalitaires à craindre.

- Mais s’il ne s’en occupe pas du tout alors la politique n’est qu’un instrument au service de quelques-uns .

Partie 3 : en réalité, la politique, si elle ne s’occupe pas directement du bonheur, doit cependant faire en sorte que chacun puisse le trouver. Elle doit assurer les conditions de possibilités du bonheur.

- La politique doit permettre à l’homme d’être éduqué, soigné, etc.

- La politique d’un état doit assurer la paix intérieure et la paix extérieure, faire en sorte que la vie sociale et le bien commun soient possibles.

2. S’entraîner à définir avec précision les notions du programme de philosophie

Pour cet exercice, n’hésite pas à te faire des cartes mentales (mindmaps) colorées et personnalisées qui te permettront de mémoriser à long terme.

Je te donne un exemple ci-dessous :

Si tu as du mal à apprendre ton cours, et que tu as besoin d’aide, retrouve des cours synthétiques sur superBac ! Ces fiches sont rédigées par des professeurs certifiés.

Tu trouveras aussi de nombreux cours et vidéos de notions sur la chaîne Youtube superBac by digiSchool .

3. Entraîne-toi !

Pour s’entraîner avec succès, il y a deux types d’exercices simples et ultra efficaces.

Entraînement à la dissertation n°1 : choisir – remplir – comparer

Choisir un sujet dont tu peux trouver le corrigé en ligne sur superBac. Par exemple, tu peux trouver : « La culture nous rend-elle plus humain ? »

Puis, remplir les étapes en écrivant seulement l’essentiel : définitions, références à un auteur, idée d’argument à mentionner, etc.

Problématique : …

Partie 1 : …

Partie 2 : …, partie 3 : ….

Enfin, comparer avec le corrigé proposé.

Le but n’est pas que tout soit absolument similaire mais que les éléments essentiels soient là : des définitions justes et complètes, des références judicieuses aux auteurs, une bonne méthodologie qui suit une logique de raisonnement, ainsi qu’une réponse personnelle.

Entraînement à la dissertation n°2 : l’exercice de conviction

Pour cet exercice, il vous faudra donc :

- Choisir un sujet de dissertation de philosophie

- Trouver la problématique de ce sujet

- Trouver ta réponse personnelle

- Argumenter ta réponse personnelle devant un auditoire : par exemple, un ou plusieurs membres de ta famille, et essaye de les convaincre que tu as raison.

Cet exercice te permet de mettre tes idées au clair , de sortir du côté un peu abstrait de la dissertation et de travailler en t’amusant .

De plus, il est fort probable que tes parents ou tes amis te répondent et argumentent à leur tour. Ce qui te permettra de voir des aspects du problème qui t’avaient échappés.

Une fois cet exercice fait, tu peux toujours t’amuser à remplir le plan à trou avec toutes les idées qui auront germé !

Si cet article vous a aidé, dites-le-nous 🙂

Note moyenne 4 / 5. Vote count: 19

Comment bien se relire pour ne pas faire d’erreurs d’orthographe ?

Apprendre à bien se relire est primordial pour de nombreuses raisons. Tous les jours, entre nos messages, nos e-mails, nos devoirs à faire, nos examens, nous écrivons énormément et il est parfois difficile de se relire sans méthode fiable. Aurore Ponsonnet, formatrice en orthographe et Maureen Pinneur, responsable pédagogique chez digiSchool, te donnent leurs meilleurs conseils de relecture pour ne plus faire de faute ! Rappels de grammaire, conjugaison, orthographe des mots et techniques de relecture, tout est là, suivez le guide !

Bac de philosophie : les citations à retenir

Chaque jour l'épreuve de philosophie se rapproche, et tu commences à paniquer ou à te demander ce que tu vas bien pouvoir dire dans ta copie ? digiSchool t'a compilé 30 citations qui pourront, on l'espère, te débloquer pour la dissertation !

Bac technologique 2021 : programme et épreuve de philosophie

La philosophie est la matière commune de tous les bacheliers. Cependant, son programme et l'épreuve qui lui est rattachée connaissent quelques variations selon les filières. Zoom sur la philosophie pour la filière technologique : programme, modalités d'évaluation, conseils de révisions... suis le guide !

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

C’est très utile

Merci pour la comprehension mais je peus avoir les citation merci

Je les veux

bon plan pour moi

Un très grand merci mon professeur pour votre soutien sans même nous connaître.

M’aidera de bien comprendre

Merci, ceci m’aidera beaucoup

quelle la question posé pour la dissertation

Très heureuse de vous lire

Merci beaucoup et j’apprécie énormément votre aide

- Philosophie

Philosophie : Comment réussir son développement et sa conclusion de dissertation ?

- Julien Lagalle

- 24 Déc 2021

À lire dans cet article :

Une fois que tu as ton plan et ton introduction, il te faut rédiger le développement de ta dissertation, pour terminer par la conclusion. Dans cet article, on t’explique comment t’y prendre !

La structure du développement

Ton développement doit être organisé, sans quoi tu risques rapidement de tomber dans le hors-sujet, ou bien de manquer à certaines contraintes formelles de l’exercice, notamment le plan en trois parties. Cette organisation apparaît dans la typographie sous la forme d’alinéas et de sauts de ligne.

Lire aussi : Comment réussir son introduction de dissertation de philosophie ?

Les parties

Le développement d’une dissertation de philosophie est constituée de trois parties, séparées les unes des autres par un saut de ligne et un alinéa. Elles sont elles-mêmes constituées de sous-parties, chacune séparées par un retour à la ligne et par un alinéa. Si, dans une même partie, tu veux argumenter en référence à plusieurs philosophes dont les idées sont proches, il ne faut pas que tes sous-parties ressemblent à un “catalogue”. Si, dans une partie défendant que le renoncement est un bon choix moral, tu veux appuyer tes propos au moyen des stoïciens et de Pascal, il ne faut pas que le passage des uns à l’autre soit une simple juxtaposition, mais que la progression de ton argumentation impose et justifie, au sein d’une même partie, d’approfondir ta thèse en t’appuyant sur un autre auteur que le précédent. On pourrait ainsi défendre que les stoïciens manquent un aspect du choix moral qu’est le renoncement, aspect pleinement mis en valeur chez Pascal : ainsi, la transition entre les deux sous-parties est pleinement justifiée. Les sous-parties peuvent aussi s’appuyer sur une seule et même référence, mais sur deux aspects différents, du moment que cela n’est pas hors-sujet et permet de progresser dans ton argumentation.

Les transitions

Chaque partie se termine par un paragraphe de transition critique. Dans ce court paragraphe, tu dois montrer ou rappeler les limites de la thèse que tu as défendue dans la partie que tu viens de terminer, afin d’introduire la thèse que tu défendras dans la partie suivante, qui dépassera ces limites. Ce paragraphe de transition sert ainsi de conclusion partielle, et peut permettre aussi de faire un court bilan de la partie, surtout si plusieurs arguments y ont été présentés : il peut être bon de rappeler rapidement les acquis argumentatifs que la partie précédente a apportés.

Pour la troisième partie, ce paragraphe de transition ne peut pas être critique, puisque la dernière partie est celle où tu défends ta position définitive, suffisamment solide pour ne pas avoir à être remise en question. Il faut tout de même faire un paragraphe de transition entre la troisième partie et la conclusion, et cette transition prendra plutôt la forme d’un court bilan de ta dernière partie, avant de passer à la conclusion, qui fera le bilan de toute ton argumentation.

En outre, il est recommandé de rédiger de courts paragraphes introductifs au début de chaque partie, là aussi marqués par un alinéa. Après l’introduction générale, la première introduction de partie justifie la thèse de la première partie et, si la partie contient plusieurs sous-parties, elle les annonce. Il en va de même pour l’introduction de la deuxième et de la troisième partie, qui justifient de façon critique le passage de la partie précédente à la partie présente, et annoncent le contenu de cette nouvelle partie.

Lire aussi : L’homme et l’animal, option HLP

Le contenu du développement

Tu ne peux évidemment pas mettre n’importe quoi dans ton développement. Une dissertation de philosophie est avant tout l’articulation d’arguments permettant de répondre à une question posée. Ton développement devra donc contenir des arguments appuyés par des références, sans jamais tomber dans le hors-sujet.

Le traitement du sujet

Le contenu du développement doit avant toute chose rester en rapport avec le sujet et constamment y répondre. Pour cela, il faut d’abord, au moment de l’analyse du sujet et de la construction du plan, avoir été attentif à bien comprendre le sujet, ses enjeux et ses présupposés. Le sujet que l’on te propose est toujours un sujet singulier , et le hors-sujet consiste avant tout à ne pas répondre précisément à ce sujet-ci dans ton développement. Pour bien entrevoir cette singularité, le plus facile est de te poser la question : qu’est-ce qui différencie ce sujet d’un sujet proche ? Pour le sujet “Le droit peut-il être injuste ?”, tu dois prendre le temps de te demander ce qui distingue ce sujet de, par exemple, “La loi peut-elle être injuste ?” ou “Le droit peut-il être illégitime ?”. C’est en se posant cette question que tu découvriras ce qu’il y a de proprement individuel dans ce sujet, et t’évitera de tomber dans le hors-sujet lorsque tu le traiteras dans ton développement.

Pour éviter le hors-sujet, une autre chose à faire est de prendre le temps de déterminer les présupposés du sujet. Sur le sujet “L’art est-il l’affaire des seuls spécialistes ?”, un présupposé est que l’art est, notamment, l’affaire des spécialistes. Il serait ainsi hors-sujet de défendre que l’art n’est pas de leur ressort : le sujet le présuppose, et l’on ne peut, à la limite, remettre en cause ce présupposé qu’en troisième partie. Dans un sujet en “Pourquoi”, par exemple “Pourquoi abandonne-t-on sa liberté ?”, la question n’est pas de savoir si on le fait ou non, ou si l’on doit le faire : le présupposé est qu’on le fait, et la question est d’en trouver la raison.

Si tu gardes bien en tête la singularité du sujet que tu as à traiter, les arguments que tu défendras dans ton développement risqueront moins de verser vers le hors-sujet. Il faut aussi que, dans ton développement, tu continues de définir les concepts dont tu as esquissé la définition en introduction, en fonction de la progression de ton argumentation. Cela signifie aussi qu’il faut toujours continuer de problématiser, de poser des questions au sujet, sans toutefois t’éloigner de ta problématique. Continuer de problématiser, cela signifie plutôt : approfondir ta problématique au fur et à mesure de ta réponse. Répondre à “Suis-je ce que mon passé a fait de moi ?” et à sa problématique, qui mobilisera probablement le concept de liberté, cela impliquera de retravailler, tout au long du développement, la thématisation et la problématisation du concept de liberté, à travers les différentes définitions philosophiques qu’a reçu ce terme.

Les arguments

Ton développement contient surtout des arguments. De ce point de vue, il ne faut surtout pas recourir à certaines formes de discours dans ta copie. Par exemple, évite à tout prix d’utiliser des anecdotes, et d’autant plus si ce sont des anecdotes personnelles. Ton correcteur veut connaître ta pensée, mais ta vie ne l’intéresse pas. Il faut aussi éviter d’inventer des fictions ou des histoires visant à étayer ton propos : la valeur argumentative de ces discours est quasiment nulle.

En revanche, ton correcteur valorisera les références renvoyant à la culture littéraire acquise dans ta scolarité. Dans une copie de philosophie, et si cela sert ton traitement du sujet, les références littéraires, historiques ou artistiques sont appréciées.

Évidemment, le mieux est de recourir à des références philosophiques précises, en mentionnant le nom de l’auteur et le titre de l’œuvre. Ton correcteur veut connaître ta pensée, mais il s’attend à ce que tu la défendes en t’appuyant sur des penseurs antérieurs. C’est logique : d’autres ont entrepris de penser avant toi, et ils ont déjà quadrillé une partie du pensable, si bien que ton apport personnel ne peut se faire qu’à partir de leurs propres travaux. Les références philosophiques doivent être suffisamment rigoureuses et précises. Il te faut donc éviter de simplement mentionner des références, “au passage”, ou d’être allusif : ton correcteur veut savoir si tu connais vraiment cette référence, et si tu ne fais pas de contre-sens à son sujet. Sois clair, et pédagogique.

Lire aussi : Faire son devoir, est-ce renoncer à sa liberté ?

La conclusion

Ta dissertation doit se terminer par une conclusion. Elle prend la forme d’un paragraphe de quelques lignes, où tu donneras pour de bon ta réponse à la problématique que tu as élaborée dans l’introduction. Il peut être bon de rappeler en quelques mots le cheminement argumentatif de ton développement, au début de la conclusion, en soulignant bien la logique de ton développement (sans en juxtaposer les parties, donc). Après ce bilan, donne définitivement ta réponse à la conclusion.

Il ne faut pas ouvrir de nouveaux thèmes ou donner de nouveaux arguments en conclusion. Tu n’es pas du tout obligé d’ouvrir le sujet.

On espère t’avoir aidé, dans ce dernier article de méthodologie de la dissertation !

Tu veux plus d’informations et de conseils pour réussir tes examens et trouver ton orientation ? Rejoins-nous sur Instagram et TikTok !

Bac français 2024 : optimiser les 30 minutes de préparation

Bac français 2024 : les dates des épreuves, l’orientation mise à l’honneur avec le concours d’éloquence oraccle, toeic : combien coûte le célèbre test en ligne d’anglais du toeic , révise avec notre guide du bac de français 2024, les notes des épreuves de spécialité comptent-elles dans le dossier parcoursup , essec : un partenariat académique pour former les sportifs de haut niveau, quand seront publiés les résultats du bac de français , bac 2024 : le coefficient des épreuves de spécialité, la date des rattrapages du bac 2024.

Inscris-toi à la newsletter du futur 👇🏼

Dans la même rubrique....

Français : l’utopie au cinéma

Bac français : les utopies dans la littérature

Bac 2023 : le corrigé de l’épreuve de philosophie

Les erreurs à ne pas commettre au bac de philosophie

Bac 2023 : nos conseils pour réussir ta dissertation de philosophie

5 conseils pour réussir son bac de philo

Philosophie : Ce qui dépend de nous chez Épictète

Philosophie : Repères sur Platon

Conclusion de la dissertation : la méthode

Tu passes le bac de français ? CLIQUE ICI et deviens membre de commentairecompose.fr ! Tu accèderas gratuitement à tout le contenu du site et à mes meilleures astuces en vidéo.

Si tu es comme beaucoup de mes élèves, tu penses que la conclusion de dissertation a pour but de résumer les étapes de ton développement avant de proposer une ouverture.

Or cela n’est pas suffisant !

Certes, la conclusion fait le bilan des étapes de ton raisonnement, mais son rôle va au-delà : il s’agit du paragraphe final de ton devoir qui doit clore le débat soulevé dans ta copie.

Ta conclusion doit ainsi faire apparaître une réponse finale ferme et définitive au problème posé en introduction .

Pour cela, ta conclusion doit suivre 3 étapes, qui permettent d’aller du particulier au général :

1 – Rappelle les étapes de ton développement 2 – Propose une réponse ferme et définitive à la question 3 – Fais une ouverture

1 – Rappelle les étapes de ton développement

Dresse un bilan (ou rédige une courte synthèse) des étapes de ton développement. Par exemple, si tu as suivi un plan dialectique, rappelle la thèse, l’antithèse et la synthèse.

Dans la mesure du possible, ne répète pas ton annonce de plan à l’identique. Utilise des synonymes pour reformuler l’essentiel de ton raisonnement de façon originale.

2 – Propose une réponse ferme et définitive à la question

C’est là-dessus que tu es attendu !

Ton introduction a soulevé une problématique. Il est temps d’y répondre.

Normalement, tu as développé ta réponse finale dans ta troisième partie. Il te suffit donc de la reprendre de façon ferme et concise pour achever ta dissertation.

Répondre à la question ne signifie pas donner un avis personnel : « Moi, je pense que… ».

Ta réponse n’est certes pas neutre puisqu’il s’agit d’une réponse personnell e, mais elle doit être présentée comme une réponse réfléchie, comme l’aboutissement de ton raisonnement.

N’utilise jamais la première personne (« je ») : le « nous » ou le « on » impersonnel doivent être présents jusqu’à la dernière étape de ta dissertation.

3 – Propose un élargissement

L’élargissement (ou ouverture) est une phrase qui ouvre la réflexion sur une perspective plus générale . C’est un moyen de montrer que la discussion pourrait se prolonger.

Pour trouver une ouverture, passe en revue les possibilités suivantes :

- Ta réponse au sujet fait-elle émerger d’autres problèmes littéraires ?

- Ta réponse amène-t-elle à s’interroger sur un nouveau sujet ?

- La question se pose-t-elle dans un autre genre ou domaine artistique (peinture, cinéma, musique…) ?

- Peux-tu revenir aux notions de l’objet d’étude, en proposant un autre regard sur ce dernier ?

- Peux-tu ouvrir sur une citation d’auteur issue de l’oeuvre au programme ?

Comme pour l’accroche en introduction, ton élargissement doit absolument éviter les généralités trop éloignées de ton sujet .

Par exemple, la question « Mais alors, quel est le but de la littérature ? » est bien trop large : c’est une ouverture qui décrédibiliserait ta copie.

Propose une ouverture sur un sujet proche de celui traité dans ta dissertation . Le but est d’ouvrir le champ de la réflexion mais sans passer du coq à l’âne !

Au baccalauréat, il n’est pas toujours évident pour les lycéens de 1re de trouver une ouverture pertinente.

Si tu n’as que des idées d’ouverture vagues, banales ou clichés, mieux vaut sauter cette étape plutôt que de faire du remplissage maladroit qui pourrait laisser une mauvaise impression à ton correcteur.

3 formules pour réussir tes ouvertures :

@commentairecompose.fr Pour te démarquer au bac de français, teste ces 3 formules pour tes ouvertures 🚀 Que ce soit pour le commentaire ou la dissertation, l’ouverture est attendue dans ta conclusion: elle souligne ta culture littéraire et laisse ton correcteur sur une bonne impression. 📚✨ #bacdefrancais #conclusion #dissertation #commentaire #Apprendresurtiktok #profdefrançais #bonnenote ♬ son original – Amélie Vioux | Bac de français

Pour exceller au bac de français, teste ces 3 formules pour tes ouvertures en conclusion 🚀 Elles fonctionnent pour le commentaire et la dissertation. L’ouverture est attendue dans la conclusion: elle souligne ta culture littéraire et laisse ton correcteur sur une bonne impression. 📚✨ #bacdefrancais #conclusion #dissertation #commentaire #Apprendresurtiktok #profdefrançais #bonnenote

♬ son original – Amélie Vioux | Bac de français

Comment rédiger la conclusion d’une dissertation ?

Quelle que soit la matière (français, philosophie, économie, histoire-géo…), la conclusion est obligatoire et se rédige de la même façon.

Il s’agit toujours d’un paragraphe unique de 8-10 lignes qui débute par un alinéa .

La conclusion est isolée du reste du devoir par deux sauts de ligne .

Il est ainsi inutile de commencer ta conclusion par une formule telle que « Pour conclure », « En conclusion » : ces expressions sont lourdes et redondantes puisque le professeur identifie immédiatement ta conclusion qui se détache visuellement du développement . Il sait donc que la dernière partie de ton devoir correspond à la conclusion.

Afin de laisser une impression favorable à l’examinateur, soigne particulièrement l’ orthographe et la syntaxe .

La tentation est grande de la « bâcler » la conclusion en quelques minutes, avant la fin de l’épreuve, mais tu as tout intérêt à la préparer sérieusement au brouillon pour te démarquer avantageusement des autres copies.

N’oublie pas que la conclusion est la finalité de ton devoir et qu’elle sera lue attentivement par ton enseignant juste avant qu’il n’appose la note finale !

Exemple de conclusion de dissertation

Voici un exemple de conclusion de dissertation pour le sujet « Le romancier doit-il nécessairement faire de ses personnages des êtres extraordinaires ? » :

Le héros hors du commun, extraordinaire, fascine indéniablement le lecteur, mais le personnage ordinaire suscite également son intérêt car il lui offre un miroir plus plausible et réaliste. Il convient toutefois de sortir de l’opposition binaire entre personnage extraordinaire et ordinaire car cette opposition ne permet pas de rendre compte de la complexité du personnage de roman et des attentes du lecteur qui s’intéresse à la singularité de chaque personnage. [Je récapitule les jalons de mon raisonnement et donne ma réponse finale ferme et définitive] . C’est ce qui fait dire à André Malraux « Un personnage n’est pas un individu en mieux ». Comme dans la vie réelle, chaque trajectoire individuelle, ordinaire ou extraordinaire, peut susciter l’intérêt pour peu qu’on essaie de l’appréhender dans sa complexité et sa singularité. [ouverture sur une citation]

Tu travailles la méthode de la dissertation ? Regarde aussi :

♦ Analyser un sujet de dissertation (méthode en 5 étapes) ♦ L’introduction de la dissertation ♦ Le plan de la dissertation ♦ Exemple de dissertation

Les 3 vidéos préférées des élèves :

- La technique INCONTOURNABLE pour faire décoller tes notes en commentaire [vidéo]

- Quel sujet choisir au bac de français ? [vidéo]

- Comment trouver un plan de dissertation ? [vidéo]

Tu entres en Première ?

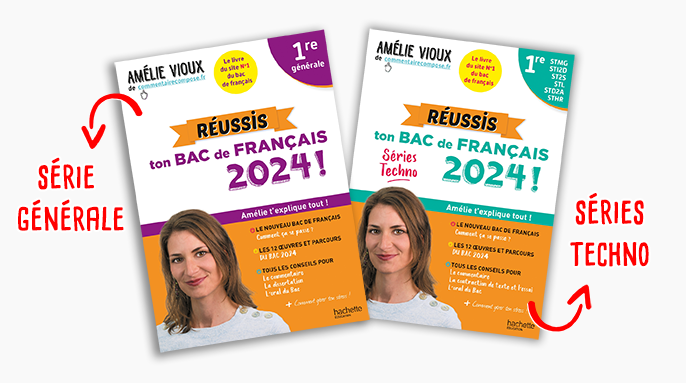

Commande ton livre 2024 en cliquant ici ⇓.

Qui suis-je ?

Amélie Vioux

Je suis professeur particulier spécialisée dans la préparation du bac de français (2nde et 1re).

Sur mon site, tu trouveras des analyses, cours et conseils simples, directs, et facilement applicables pour augmenter tes notes en 2-3 semaines.

Je crée des formations en ligne sur commentairecompose.fr depuis 12 ans.

Tu peux également retrouver mes conseils dans mon livre Réussis ton bac de français 2024 aux éditions Hachette.

J'ai également publié une version de ce livre pour les séries technologiques ici.

Laisse un commentaire ! X

Merci de laisser un commentaire ! Pour des raisons pédagogiques et pour m'aider à mieux comprendre ton message, il est important de soigner la rédaction de ton commentaire. Vérifie notamment l'orthographe, la syntaxe, les accents, la ponctuation, les majuscules ! Les commentaires qui ne sont pas soignés ne sont pas publiés.

Site internet

La dissertation philosophique

Il s'agit d'être logique de bout en bout.

Ce travail est tout simplement un texte argumentatif plus élaboré, qu'on introduit et conclut de la même manière que ce dernier. Votre professeur, s'il en est fervent partisan ou s'il voit que cela convient mieux à votre tempérament ou au sujet, vous le fera surtout exécuter dans votre deuxième ou troisième cours. La dissertation est l'occasion de perfectionner votre habileté à argumenter en vous proposant un point de départ plus complexe.

Dans le texte argumentatif, vous ne considériez au plus que deux positions : la vôtre, à la défense de laquelle vous vous employiez avant tout, et l'embryon d'une autre, sous la forme d'au moins une objection à votre position. La dissertation dite «philosophique» vous impose au départ d'en examiner deux, qu'on appelle la thèse et l'antithèse, face auxquelles on vous demande de vous situer, ce qui donne une troisième position, la vôtre. En général, la première position (la thèse) est celle d'un auteur ou d'une doctrine donnés, sur un sujet donné, que votre professeur précise dans ses directives; l'antithèse, c'est une position contraire ou différente sur ce même sujet. Quant à votre position, elle devrait apparaître dans ce qu'on appelle la synthèse.

En rédigeant une dissertation philosophique, vous savez donc dès le départ que son développement comportera trois parties, de plusieurs paragraphes chacune: une première où vous résumez la thèse et ses arguments à propos du sujet traité; la seconde où vous présentez l'antithèse et ses arguments; et la troisième, plus élaborée car vous y discutez les deux points de vue précédents, de manière à prendre finalement position.

Vous avez le choix entre deux grandes formes de dissertation selon que, tout bien réfléchi, vous êtes nettement favorable à l'une des positions en présence ou qu'au contraire, l'une et l'autre vous laissent en partie insatisfait. La première découle tout naturellement du texte argumentatif : elle vous demande de présenter deux positions opposées et d'opter en faveur de l'une contre l'autre. La seconde, classique, vous demande de réconcilier deux positions plus ou moins opposées. Dans la première forme, voyez-vous comme un juge qui tranche tout en faisant preuve d'impartialité ; dans la seconde, voyez-vous plutôt comme un négociateur qui trouve une solution acceptable aux deux parties en présence. Vous avez tout compris : dans les deux cas, il faudra non seulement trouver des arguments, mais des arguments nuancés. Dans le texte argumentatif, vous travailliez à la hache, ici, vous faites dans le patinage de fantaisie. Mais logiquement.

Comment présenter la thèse et l'antithèse ?

Avec la pratique, on apprend à présenter thèse et antithèse de manière à ce qu'elles se répondent l'une à l'autre, soit qu'elles s'opposent directement, soit qu'elles divergent sans nécessairement être contradictoires. Attachez-vous à faire ressortir les oppositions, différences ou ressemblances qui vous seront utiles pour la suite.

Assurez-vous de votre mieux que des positions que vous croyez contraires le sont effectivement et que les différences qui distinguent des positions comparables ne camouflent pas une opposition plus profonde. Bref, efforcez-vous de bien comprendre les positions en présence!

La synthèse

Évidemment, la synthèse représente le principal défi de la dissertation. Le problème ne se présente pas de la même manière selon la forme de la dissertation où vous vous trouvez engagé.

1) Vous êtes un juge : pesez le pour et le contre et tranchez

La principale difficulté est de justifier votre option en faveur d'une position contre l'autre sur la base de vos propres arguments originaux. Vous ne pouvez pas réduire votre synthèse à: «Je suis d'accord avec la thèse (ou l'antithèse) pour les mêmes raisons que son auteur, et donc je suis contre l'antithèse (ou la thèse)». Comment faire? Vous terminerez la présentation de la thèse et de l'antithèse en résumant le mieux possible l'enjeu de la dispute selon vous (un paragraphe), enjeu face auquel vous avez sans doute un avis: c'est votre balance, en quelque sorte, qui se précisera si vous «pesez le pour et le contre», comme on dit. Pour ce faire, identifiez et démontrez les avantages et désavantages selon vous de chacune des positions (de deux à quatre paragraphes). Si vous avez du mal à discerner avantages ou désavantages, essayez d'imaginer les conséquences concrètes de chacune des positions dans diverses situations pertinentes. Ou essayez de voir en quoi chacune a raison et chacune a tort. Finalement, vous appréciez dans un dernier paragraphe le résultat de votre «pesée» et vous tranchez en faveur de la position la plus avantageuse, la plus juste et pertinente à vos yeux. Votre position, ici, est une synthèse dans la mesure où elle place deux positions opposées sur une même balance: c'est votre balance et on s'attend à ce qu'elle s'élève au-dessus de la mêlée.

2) Vous êtes un négociateur : à vous de trouver le ''juste milieu''.

Dans ce type de dissertation, on vous invite à réconcilier les deux points de vue en présence. Il faut alors être attentif à ce qui, dans chaque position, vous laisse en partie insatisfait. Ici, attention à un piège : certains sont portés à réconcilier artificiellement, dissertation oblige, les deux théories en présence en se rabattant sur la stratégie tentante du «juste milieu», qu'on doit manier ici avec des pincettes car elle peut s'avérer intenable. En effet, deux points de vue opposés peuvent à l'analyse se révéler tout à fait contradictoires, auquel cas aucune conciliation n'est possible. Que faire? À l'issue de votre présentation des positions en présence, il faut déterminer s'il y a ou non contradiction. Trois cas sont possibles.

Premier cas: il n'y a pas de contradiction, ni même de réelle opposition entre les deux positions qui envisagent simplement le même problème d'angles différents et il s'agit de les rapprocher. Vous terminez la présentation des thèse et antithèse en expliquant ce diagnostic et en montrant en un ou deux paragraphes que, sur la base de votre propre compréhension du problème traité, chacun des points de vue en présence est incomplet et que la meilleure chose à faire est d'utiliser l'un pour compléter l'autre: c'est le «juste milieu» en version «salade mélangée» pour ainsi dire. Et, en un ou deux paragraphes de plus, vous mélangez votre salade. Attention ! Il est important de mélanger des ingrédients qui vont ensemble. Assurez-vous donc que votre salade ne soit pas trop indigeste et qu'elle soit bien brassée. Que ce soit bien un juste milieu. Autrement dit: gare aux contradictions possibles qui, cette fois, vous guettent vous-même au lieu des auteurs en présence.

Deuxième cas: il n'y a pas de contradiction fondamentale, mais il y a une opposition sur un aspect particulier; si ce n'était de cet aspect, les deux parties s'entendraient. C'est le cas des lutteurs qu'il faut séparer: vous l'expliquez (un paragraphe). Malheureusement, il faut ensuite «couper les cheveux en quatre» pour les en convaincre. Vous examinez en un ou deux paragraphes les limites des deux positions de manière à faire de la place au milieu: c'est votre synthèse, que vous exposez ensuite en un paragraphe (Ouf!).

Troisième cas: il y a contradiction fondamentale (Aïe!) et vous avez affaire à des points de vue irréconciliables sur le terrain où ils s'affrontent, ce que vous expliquez (un paragraphe). Vous vous livrez ensuite à la haute voltige ultime, vous résolvez la contradiction: vous amenez le débat sur un autre terrain où les deux positions deviennent conciliables, ce que vous exposez en un ou deux paragraphes. Ça s'appelle déplacer le débat. Cet «autre terrain», c'est votre synthèse qui, en faisant voir le problème autrement, réconcilie les deux autres.

Félicitations ! Même votre prof n'y arrive pas toujours...

Pour finir, n'oubliez pas de conclure. Vous le faites de la même manière que le texte argumentatif ou, si c'est plus approprié selon vous, de la même manière que le commentaire critique.

L’introduction en dissertation de philosophie : histoire, méthode et exemple

- Prépa Économique

- Culture Générale

- 04 janvier 2023

- Pierre Le Hegarat

32 000 abonnés

40 000 abonnés

36 600 abonnés

38 000 abonnés

7 600 abonnés

2 000 abonnés

Major Prépa > Académique > Culture Générale > L’introduction en dissertation de philosophie : histoire, méthode et exemple

Combien de fois tu as entendu ton prof te dire qu’une introduction de dissertation de philo n’avait rien de compliqué ? Qu’il fallait bien définir les termes, dégager clairement un problème et se lancer dans un plan pour résoudre ce problème ? Combien de fois tu as eu l’impression de faire tout ce qu’il te demandait ? Et ce, sans que ta note ne soit à la hauteur de ton investissement ? À partir de maintenant, finie la peur de partir complètement à côté de la plaque. Ou encore d’introduire un sujet de philo que tu as analysé complètement à l’inverse de ce qu’on attendait de toi ! Nous allons te donner la méthode ultime accompagnée d’un exemple pour que tu puisses faire une bonne introduction en dissertation de philo. N’oublie pas : qui dit bonne introduction, dit en général bonne copie !

L’histoire de la dissertation de philosophie

La genèse de la dissertation de philosophie remonte à l’Antiquité grecque, où les philosophes tels que Platon et Aristote utilisaient déjà cette forme de travail pour exposer leurs idées. Au Moyen Âge, les écoles de philosophie ont développé des règles pour la rédaction de dissertations, qui ont été codifiées par des auteurs tels que Jean de Salisbury et Pierre Abelard.

Au XVIIIe siècle, la dissertation de philosophie a connu un regain d’intérêt avec l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, qui a encouragé la réflexion critique et la liberté de pensée. Au XIXe siècle, la dissertation de philosophie est devenue un genre littéraire à part entière, avec des auteurs tels que Søren Kierkegaard et Friedrich Nietzsche qui ont utilisé cette forme d’expression pour exposer leurs idées.

Aujourd’hui, la dissertation de philosophie reste un moyen important de réfléchir et de discuter de sujets de manière structurée et argumentée. Elle est souvent utilisée comme un moyen d’évaluation dans les études universitaires et lycéennes, et est également largement utilisée dans les débats publics et les discussions sur les questions de société. En particulier, elle est centrale en classe préparatoire. La production d’un écrit logique, argumenté et structuré autour d’une problématique est l’outil principal utilisé par les écoles pour sélectionner les candidats aux concours, du moins si l’on met de côté les matières scientifiques.

Méthode ultime pour faire une introduction en dissertation de philo

1. la phrase d’accroche.

On te dit souvent qu’une phrase d’accroche ce n’est pas obligatoire et que ton introduction de dissertation de philo peut être très bonne sans.

Certes, mais si tu trouves la bonne phrase d’accroche, tu as le mérite de montrer dès le début à ton correcteur que tu ne vas pas aller à des années lumières de ce qu’il attend de toi. Diverses possibilités s’offrent à toi pour choisir cette fameuse accroche : la référence à quelque chose de la vie courante ou l’une des nombreuses citations que tu t’es tué à ingurgité entre une formule de maths et deux dates de géopo.

Attention cependant, ne tombe pas dans le panneau ! Il ne s’agit pas de mettre une citation pour en mettre une. Il faut que tu t’appuies dessus en la reliant à ton sujet de manière claire, tu dois montrer à partir de celle-ci que tu sais où tu vas (de même pour l’exemple de la vie courante). De surcroît, tu ne dois pas écrire 10 lignes d’accroche et noyer ton correcteur dès le début… tu dois trouver le juste milieu (2 ou 3 lignes).

2. La citation

Pour le choix de ta citation, je te conseille de te faire une petite fiche avec quelques citations que tu pourrais mettre en accroche. Ce n’est pas la peine d’en avoir cinquante.

Étant donné que tu ne travailles que sur un thème pour le concours si tu es en prépa, tes citations d’accroche peuvent toutes plus ou moins se recouper. Je n’avais par exemple qu’une petite dizaine de citations en tête au moment des concours, et j’ai utilisé la même citation d’accroche à trois copies sur quatre alors que les sujets étaient assez éloignés ! Et les résultats ont été très satisfaisants.

Encore une fois, il s’agit de bien analyser cette citation et de bien la relier à ton sujet. Si tu y parviens, tu accroches indéniablement ton correcteur dès la première phrase ce qui est de très bon augure pour la suite.

3. La définition des termes du sujet

Tu dois déjà l’avoir compris, faire une introduction en philo dans laquelle tu ne définis pas les termes est une introduction ratée et qui dit introduction ratée dit copie ratée.