Ce blog est consacré à la philosophie et à la littérature dans la mesure où elle a une dimension philosophique. Il est destiné à mes élèves de terminales et de classes préparatoires. Copier ne sert à rien et se remarque facilement.

lundi 21 octobre 2019

Corrigé d'une dissertation : le savoir exclut-il toute forme de croyance , aucun commentaire:, enregistrer un commentaire.

Dissertations corrigés de philosophie pour le lycée

Croire, est-ce savoir ?

I. Définition et distinction entre croire et savoir

Croire et savoir sont deux termes qui, bien que souvent utilisés de manière interchangeable dans le langage courant, ont des significations distinctes dans le domaine de la philosophie. Croire, c’est adhérer à une idée ou une proposition sans nécessairement avoir de preuves ou de justifications rationnelles. C’est une attitude qui relève de la foi, de la confiance, de l’espérance. Savoir, en revanche, c’est posséder une connaissance fondée sur des preuves, des faits, des raisons. C’est une attitude qui relève de la raison, de l’évidence, de la certitude.

La distinction entre croire et savoir est fondamentale en philosophie. Comme le souligne Platon dans « La République », le savoir est lié à l’idée de vérité, tandis que la croyance peut être vraie ou fausse. Le savoir est donc plus fiable que la croyance, car il est basé sur des preuves et des raisons, tandis que la croyance peut être basée sur des illusions, des préjugés, des superstitions.

II. Les limites de la croyance face à la connaissance

La croyance, bien qu’elle puisse être utile dans certaines situations, présente plusieurs limites face à la connaissance. Tout d’abord, la croyance est subjective : elle dépend des sentiments, des désirs, des préjugés de l’individu. Elle peut donc être biaisée, irrationnelle, trompeuse. En revanche, le savoir est objectif : il est basé sur des faits, des preuves, des raisons. Il est donc plus fiable, plus précis, plus universel que la croyance.

De plus, la croyance peut être dangereuse lorsqu’elle est utilisée à mauvais escient. Comme le souligne Kant dans « Critique de la raison pure », la croyance peut conduire à des illusions, des superstitions, des dogmes, qui peuvent à leur tour conduire à l’intolérance, à la violence, à l’obscurantisme. En revanche, le savoir, lorsqu’il est utilisé correctement, peut conduire à la vérité, à la liberté, à l’épanouissement.

III. La complémentarité entre croyance et savoir

Malgré leurs différences et leurs limites, la croyance et le savoir ne sont pas nécessairement opposés. Ils peuvent être complémentaires, voire interdépendants. Comme le souligne Pascal dans « Les Pensées », la croyance peut être un préalable au savoir : « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Autrement dit, la croyance peut ouvrir la voie à la connaissance, en motivant la recherche, en stimulant la curiosité, en suscitant l’émerveillement.

De plus, la croyance peut combler les lacunes du savoir. Comme le souligne Kierkegaard dans « Crainte et Tremblement », il y a des domaines de la vie (comme la morale, la religion, l’amour) où le savoir est insuffisant, où la raison est impuissante, où la foi est nécessaire. Autrement dit, la croyance peut apporter des réponses là où le savoir échoue, peut donner un sens là où le savoir est muet, peut offrir un espoir là où le savoir est désespérant.

IV. L’impact de la croyance sur la quête du savoir

La croyance, malgré ses limites, peut avoir un impact positif sur la quête du savoir. Comme le souligne Nietzsche dans « Ainsi parlait Zarathoustra », la croyance peut être une source de motivation, de courage, de persévérance dans la recherche de la vérité : « Celui qui a une pourquoi pour vivre peut supporter presque n’importe quel comment ». Autrement dit, la croyance peut donner un sens, une direction, une finalité à la quête du savoir.

Cependant, la croyance peut aussi avoir un impact négatif sur la quête du savoir. Comme le souligne Descartes dans « Discours de la méthode », la croyance peut être un obstacle à la connaissance, en induisant en erreur, en aveuglant l’esprit, en entravant la raison : « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ». Autrement dit, la croyance doit être soumise à la critique, à la doute, à l’examen rationnel, pour ne pas devenir un dogme, une idole, une illusion.

En conclusion, croire n’est pas savoir, mais croire peut conduire à savoir, et savoir peut conduire à croire. La croyance et le savoir sont donc à la fois distincts et complémentaires, opposés et interdépendants. Ils sont les deux faces de la même médaille, les deux pôles de la même quête : la quête de la vérité, la quête du sens, la quête de la vie.

Autres dissertations à découvrir :

- Dissertations

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Commentaire *

Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.

- Enseignement

Croire / Savoir - fiche de philo

Comment expliquer l'opposition entre le savoir et la croyance ? La réponse est dans cette fiche de philo ! 👇

Publié le 16/11/2023 • Modifié le 18/01/2024

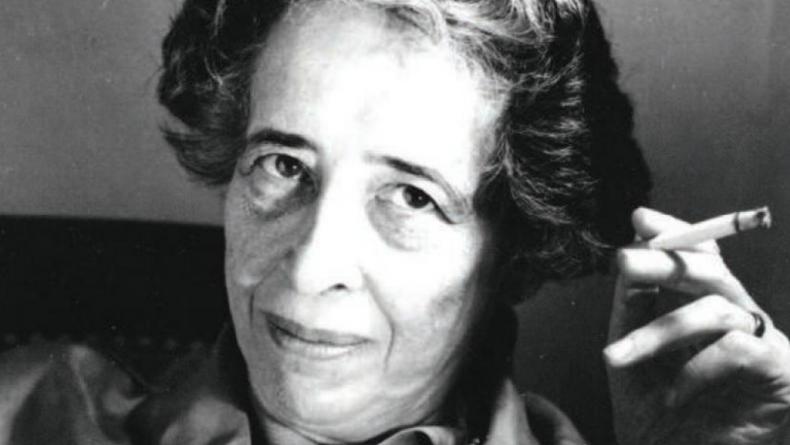

Écrit par Julien Valette, professeur de philosophie

Il n’y a pas de Lumniz à gagner car tu as déjà consommé cet élément. Ne t'inquiète pas, il y a plein d'autres contenus intéressants à explorer et toujours plus de Lumniz à gagner.

L'exemple concret

Fama a affirmé sur Instagram que le prof de philo est un infiltré reptilien extraterrestre venu pour espionner les humains. Devant ce post, Kamel demande à Cindy : « tu crois vraiment à ces salades ? » « Je ne le crois pas, je le sais », rétorque la jeune fille. Quelle est la différence ?

Deux modes opposés de relation à la vérité

La philosophie à sa naissance antique se présente elle-même comme logos , discours rationnel en opposition au mythos , croyance mythique . Elle veut comprendre le monde – aussi bien naturel que politique – à partir de ses éléments naturels ou humains, sans recourir à l’action arbitraire des dieux. Ce ne sont pas les dieux qui causent l’orage ou l’arc-en-ciel, mais les nuages ou la diffraction de la lumière dans les gouttes d’eau en suspension dans l’air. Les lois auxquelles les citoyens doivent obéir ne leur sont pas dictées par les dieux, mais viennent du débat public, donc de la raison humaine.

Comment distinguer la croyance du savoir ?

- La croyance consiste à accepter de façon immédiate une vérité révélée .

- Le savoir, au contraire, exige de toute vérité qu’elle soit fondée sur des preuves , c’est à dire qu’elle découle de la médiation du discours rationnel, d’arguments .

📌Subjectivité de la croyance

Aux preuves rationnelles de l’existence de Dieu, proposées au Moyen Âge par les théologiens Thomas d’Aquin ou Anselme de Cantorbery, Blaise Pascal oppose que la croyance ne peut pas être un savoir : elle repose sur des mécanismes subjectifs, propres à chacun, relevant des sentiments et des émotions . À ce titre, elle demeure inexplicable et incommunicable, sinon par le biais de la persuasion . Kant , lui, établit que les dogmes de la foi ne peuvent être considérés comme des connaissances : ils ne sont pourtant pas étrangers à la raison, puisqu’ils sont des postulats moraux. Il est vain par exemple d’essayer de convaincre un athée, par une démonstration, que Jésus est le fils de Dieu. Cette difficulté de discuter des croyances est la raison pour laquelle elles peuvent parfois conduire à l’intolérance et à la violence.

📌Objectivité du savoir

Le savoir , lui, prétend à l’objectivité : l’explication rationnelle a pour résultat l’accord des consciences, l’acceptation commune d’une conclusion à valeur universelle . On peut donc être convaincu, par le raisonnement, que la somme des angles du triangle est égale à l’angle plat, quelle que soit notre culture, notre époque, notre sensibilité. ► Ainsi, pour la raison , une croyance ne peut pas être un savoir. On attend donc les preuves de Cindy pour que ce qu’elle affirme soit autre chose qu’une simple opinion, même s’il se peut qu’elle soit vraie...

👉 Retrouve aussi toutes les vidéos sur les notions philosophiques avec la série Les clés de la philo .

Ce contenu est proposé par

- Je crée mon compte

- Je me connecte

Gagne des Lumniz, passe de niveau en niveau et révèle tes talents en remportant des défis !

Rejoins-nous dans la communauté Lumni pour encore plus de fun ! Si tu n’en as pas, crée ton compte : c'est gratuit .

- Philosophie & Poésie

- Prochains thèmes -Dates et Lieux de débats

- Règles et Usages présidant aux débats

Dernières restitutions

- Quelle place pour le doute?

- Qu’est-ce qui vous fait lever le matin?

- La bêtise a t-elle un avenir?

- Kant, un tournant décisif de la philosophie

- Peut-on être authentique en société?

- La vie vaut-elle qu’on meure pour elle?

- La pluralité des cultures fait-elle obstacle à l’unité du genre humain?

- De l’inné à l’acquis

- Le monde change

- Est-il plus heureux l’homme qui pas dépassé la haie de son jardin?

- Choisir sa vie

- Ciné-philo: Dépasser nos différences? d’après le film: Green book

- Sommes-nous fâchés avec le progrès?

- Le moi est-il haïssable?

- Diderot, l’esprit des Lumières

- Quel rôle, quel avenir pour les associations?

- La liberté d’expression: jusqu’où?

- Y a t-il des limites à l’hospitalité?

- Sommes-nous en train de perdre connaissances

- Philosophies comparées d’Adam Smith et de Karl Marx

- Quel humain pour demain?

- Punir, pourquoi, comment?

- Demain: les robots?

- Rousseau: de l’homme naturel au citoyen

- Pourquoi nous faut-il des héros?

- La tyrannie du désir

- Les formes du dialogue

- Qu’est-ce qui meurt quand une civilisation meurt?

- Morale et politique

- Identité personnelle, identité collective

- Ciné-philo autour du film: Lion

- La politesse: toujours une valeur d’actualité?

- Voltaire, figure centrale des Lumières

- Pouvons-nous tout pardonner?

- Qu’entendons-nous par spiritualité?

- Peut-on vivre sans se soumettre?

- La théorie du complot

- Ciné-philo autour du film: » Fatima »

- La compétition entre tous, est-elle inévitable?

- Qu’est-ce qu’être riche?

- Spinoza, précurseur des Lumières ?

- Qu’est-ce que le tolérance aujourd’hui?

- Vaut-il mieux mentir ou être de mauvaise foi?

- Qu’entendons-nous par peuple?

- Peut-on se changer soi-même?

- Idéalisme et matérialisme

- L’amour, quel amour ?

- Le destin d’une société dépend t-il de la volonté des hommes?

- > Toutes les restitutions

- Saison 1999/2000

- Saison2000/2001

- Saison 2001/2002

- Saison 2002/2003

- Saison 2003/2004

- Saison 2004/2005

- Saison 2005/2006

- Saison 2006/2007

- Saison 2007/2008

- Saison 2008/2009

- Saison 2009/2010

- Saison 2010/2011

- Saison 2011/2012

- Saison 2012- 2013

Savoir, est-ce savoir que l’on sait ou savoir que l’on ne sait pas ?

Thème « Savoir, est-ce savoir que l’on sait ou savoir que l’on ne sait pas Essai de restitution du café philo de Chevilly-Larue 17 décembre 2003

Modérateurs/Animateurs : Michel Perrin, Guy Pannetier

Introduction : Le savoir apparaît vaste, illimité, infini… C’est par lui que nous nous situons dans l’univers comme un point du savoir en perpétuel devenir. Parfois, nous limitons le savoir : au savoir-vivre comme un savoir ritualisé, civilisé, conventionnel ; au savoir-faire, quand l’apprentissage, la formation ont réussi ; au savoir être qui est une distance, noblesse ou rejet par rapport au vécu ; au savoir mourir avec l’application judicieuse des soins palliatifs. Le savoir est-il plus que l’expérience, à la fois formation et pratique.

Débat : – Le savoir par deux aspects : le minimum du « savoir vital » et le développement constant du savoir. (Propos par l’imagé par l’arbre de la connaissance). Le « minimum savoir » reçu des parents de l’école constituerait les racines de l’arbre. L’arborescence, branche, feuilles, fruits (de la connaissance) en serait le développement, poussé par la curiosité contrôlée par la lucidité. Mais il ne faut pas que ce savoir devienne faire-valoir mais plutôt partage de savoir, les échanges enrichissant…. Savoir que l’on sait est une tentation de l’orgueil. Il convient de rester modeste, car le savoir est une perpétuelle modification : le savoir acquis à un instant nous permet d’aller plus avant, jusqu’à aider à mener un deuil … Ainsi, « j’ai les bases pour de nouvelles sources : lecture, musique, voire, venir au café philo » . Elles servent toute la vie et sont une chance que l’on peut avoir dès l’enfance parce qu’elles ouvrent aux autres, à la culture, à la vie … – Le risque fondamental « de savoir » demeure la présomption de détenir la vérité absolue alors qu’elle n’est que relative. Un exemple est cité d’une personne atteinte d’un cancer. Elle est infirmière et sait mieux que quiconque le processus et l’issue. Elle mène son combat comme une « bonne vie » et une « bonne mort ». (rappel : « La peste » d’Albert Camus). Par ailleurs, cela pose la problématique du savoir à venir car ce savoir est l’inconnu et beaucoup plus grand évidemment que celui acquis à ce jour. – La philosophie sait que tout savoir est destiné à être dépassé. D’où le doute permanent du « Que sais-je » de Montaigne. Deux propositions. A l’appui de la première : savoir que l’on sait est le principe de l’humanité. C’est parce qu’homo sapiens est seul dans la nature à « savoir qu’il sait » que nous sommes devenus homme. Il savait par prémonition que la nature était son milieu protecteur et nourricier. Il la déifiait, il l’adorait, alors que ce que nous savons ne nous empêche pas de faire de cette même nature une « poubelle » (et nous continuons à l’appeler Primitif !). – Le savoir nous aide à aller vers la vérité. Absolue, elle est foi. Dans le partage avec les autres, elle est relativité. On ne peut pas être heureux tout seul. – La philosophie peut-elle s’enfermer dans une vérité absolue ? et l’intervenant de rappeler le « mythe de la caverne » : il existe un autre monde que celui de l’enfermement et de l’obscurité. Mais ses compagnons dans l’ombre sont plus nombreux et « ils savent » : la vérité ne saurait être que de leur côté. Nous devons sortir de la caverne, douter de ce que l’on sait. La famille, l’école, le milieu ambiant jouent un rôle important dans l’éveil de la curiosité, le besoin de savoir. Il y a des familles où l’on n’ouvre jamais un livre … – Celui qui veut se construire, sachant qu’il ne sait pas, veut aussi construire son savoir. – Mais tout est relatif car on apprend toujours depuis un certain point de vue, celui à partir duquel on se place. Même si l’idée de relativisme peut présenter le risque de « l’axiome négatif », car, si tout se vaut, rien ne se vaut, ce qui vaut même pour cette théorie. Errer du scepticisme au sophisme peut conduire au totalitarisme, au fascisme pour qui la vérité est « pensée unique » « vérité unique » laquelle existerait en elle-même en dehors de toute raison. Prenons nos bases de connaissance comme postulat. – Poser le problème ne le résout pas. On peut craindre du relatif, comme de l’absolu. La vérité relative est sujette à caution comme la vérité d’un tout. La vérité absolue est pire encore comme tout d’une partie. – Alors, à quoi me serviraient mes lectures, mes connaissances acquises, puisque je dois mourir ? « Si je dois mourir, peut m’importe d’apprendre. Mais si je ne peux pas savoir, peut m’importe de vivre » (A. Machado).Nos enfants apprendront plus par le cd-rom que par nous, les parents. La transmission du savoir n’est plus orale comme parfois en Afrique, on peut dire : « un vieil homme qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle » . – La science bionique associe la puce au neurone. La première donne des informations au neurone, mais voilà que le neurone communique avec la puce ! Aurons-nous un savoir exponentiel stocké dans une mémoire artificielle, supplétive, que nous pouvons évaluer en méga-octets ? Serons-nous à tout jamais dans l’impossibilité de savoir qui nous sommes ? Finalement, « ce que je sais m’aide à vivre, à vivre bien, ici et maintenant ». Dans mon éternité d’athée, celui qui sait qu’il ne sait pas et qu’il ne croit pas. – Mais le savoir peut-il répondre à ce problème de la vérité et de la vie ? Même avec une conscience très affûtée, un savoir infini, un environnement favorable, on ne peut demander une réponse au savoir des différentes questions de l’humanité. « Ce qu’on est ? D’où l’on vient ? Où l’on va ? ». – Rappel d’une discussion à la télévision avec Hubert Reeves qui expliquait les complexités de l’univers depuis le big-bang, l’évolution des galaxies, les perfectionnements de la terre (oxygène, hydrogène… permettant la vie). On lui pose une question : « c’est Dieu qui a fait tout cela ? » Et Reeves de répondre : « Cà c’est une question de foi, c’est une question personnelle. » Et la conclusion : « la philosophie et la foi sont en problème constant. » Mais « Ce qu’il y aurait de plus incompréhensible dans ce monde serait qu’il soit compréhensible » (A. Einstein) – Un texte de Sully est proposé : « Penser savoir ce que l’on ne sait pas, c’est une sottise expresse ; vouloir faire le savant de ce que l’on connaît bien et que l’on ne sait pas, c’est une vanité insupportable ; pour moi, je ne voudrais pas faire le savant de ce que saurais comme au contraire je m’en voudrais comme non plus faire l’ignorant » D’où la complexité de savoir et de ne savoir pas. Un autre texte pour apprécier le savoir-dire que l’on ne sait pas : (de Jean-François Regnard) « L’amour ne vous déplaise, est un je ne sais quoi Qui vous prend je ne sais, ni par où ni pourquoi Qui va de je ne sais où, qui fait naître en notre âme Je ne sais quelle ardeur que l’on prend pour la femme Et ce je ne sais quoi, qui paraît si charmant Sort enfin de nos cœurs, et je ne sais comment. »

– Rapprochement entre la maïeutique de Socrate et la psychanalyse de Freud pour nous faire comprendre l’effort que l’on peut avoir de se remémorer les faits du passé qui peuvent provoquer des troubles névrotiques …Le thérapeute joue le rôle d’accoucheur et le patient va savoir ce qu’il pensait ne pas savoir dans une résilience chère à Cérulnyck. (rappel : « Les vilains petits canards ») Conclusion : L’homme serait à la naissance « une ardoise en blanc ». L’homme n’apprend qu’avec les hommes. Ce qu’il saurait sans l’avoir réellement appris aura été perçu dans les non-dits, les pseudo informations, transmises ainsi d’une génération à l’autre, un savoir proche de l’inné. « Savoir que nous savons est facteur de liberté, savoir que nous ne savons pas est moteur d’actions, de recherches, de perspectives ».

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Commentaire

Adresse de messagerie *

Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site web dans le navigateur pour mon prochain commentaire.

- Gallica Bibliothèque nationale de France

- La maison du conte de Chevilly-Larue

- La médiathèque de Chevilly-Larue

- Le blog animé par Jean Carassus

- Le café-philo de Montargis

- Le théâtre et cinéma – Centre culturel André malraux

- Rencontres, et débats autrement –Britt et Christian.

- Mentions Légales

- Réalisé par Nekomeo

- English

- Pourquoi ce blog

La philosophie est-elle un savoir?

Avec un groupe d’amis, nous discutions l’autre jour de savoir si la philosophie est une science… Pour la plupart des participants il était évident que la philosophie n’est pas une science, bien qu’il y ait au CNRS une section des « sciences philosophiques » comprenant notamment la métaphysique, l’éthique, etc., et bien que, historiquement, la philosophie ait donné naissance aux sciences.

Une amie m’a ensuite envoyé un lien vers un « corrigé » de dissertation, tel qu’on en trouve sur le web, qui explique en quoi la philosophie est une science… « L’objet de la science, explique ce corrigé qui me laisse perplexe, est d’établir des rapports rationnels – rapports d’identité ou de causalité »… Et d’expliquer ensuite que la philosophie est une science parce qu’elle s’occupe d’un domaine bien défini, « les états de conscience » (!), et y réfléchit de façon rationnelle… Bien triste corrigé! (d’origine américaine peut-être).

Pour prendre le problème différemment, je me demande pour ma part si la philosophie est un savoir… Et je n’en suis pas sûr ! Connaître tout ce que les philosophes ont écrit depuis les origines constitue assurément un savoir. Mais il y a tellement de contradictions dans ce qu’écrivent les philosophes que l’on peut douter d’avoir beaucoup progressé en 3000 ans: les questions restent semble-t-il toutes ouvertes, et l’on est riche seulement de connaître les réponses diverses, et toujours nouvelles, qu’y apportent les penseurs.

C’est au niveau de la méthode, sans doute, que l’on peut espérer des progrès. Descartes, dans son discours de la méthode, fondait la science moderne. Et d’autres philosophes s’efforcent, de diverses façons, de proposer une méthode (je pense par exemple à Jean-Luc Marion , mais surtout à Ferdinand Gonseth ). La méthode est au service du savoir; elle n’est pas elle-même savoir, surtout si, comme c’est sans doute le cas pour Marion, elle a notamment pour but de décrire nos perceptions.

« La philosophie n’est pas une science », écrit Comte-Sponville dans son Dictionnaire philosophique, « et c’est pourquoi, comme disait Kant, on ne peut apprendre la philosophie. On ne peut apprendre qu’à philosopher. »

1 réponse à La philosophie est-elle un savoir?

La philosophie est-elle une science? Cela dépend finalement du sens que l’on donne au mot « science » . A l’Académie « des sciences morales et politiques », on appelle sans doute science, ou savoir, le fait de connaître tout ce qui a été écrit sur un sujet intellectuel donné…

Les commentaires sont fermés.

- Rechercher :

- février 2024

- septembre 2022

- décembre 2021

- novembre 2021

- octobre 2021

- septembre 2021

- juillet 2021

- février 2021

- janvier 2021

- décembre 2020

- novembre 2020

- octobre 2020

- septembre 2020

- juillet 2020

- février 2020

- janvier 2020

- décembre 2019

- novembre 2019

- juillet 2019

- janvier 2019

- juillet 2018

- novembre 2017

- octobre 2017

- février 2017

- février 2016

- janvier 2016

- novembre 2015

- septembre 2015

- juillet 2015

- février 2015

- janvier 2015

- décembre 2014

- novembre 2014

- octobre 2014

- février 2014

- décembre 2013

- novembre 2013

- octobre 2013

- septembre 2013

- juillet 2013

- janvier 2012

- décembre 2011

- novembre 2011

- octobre 2011

- septembre 2011

Peut-on enseigner un savoir philosophique ?

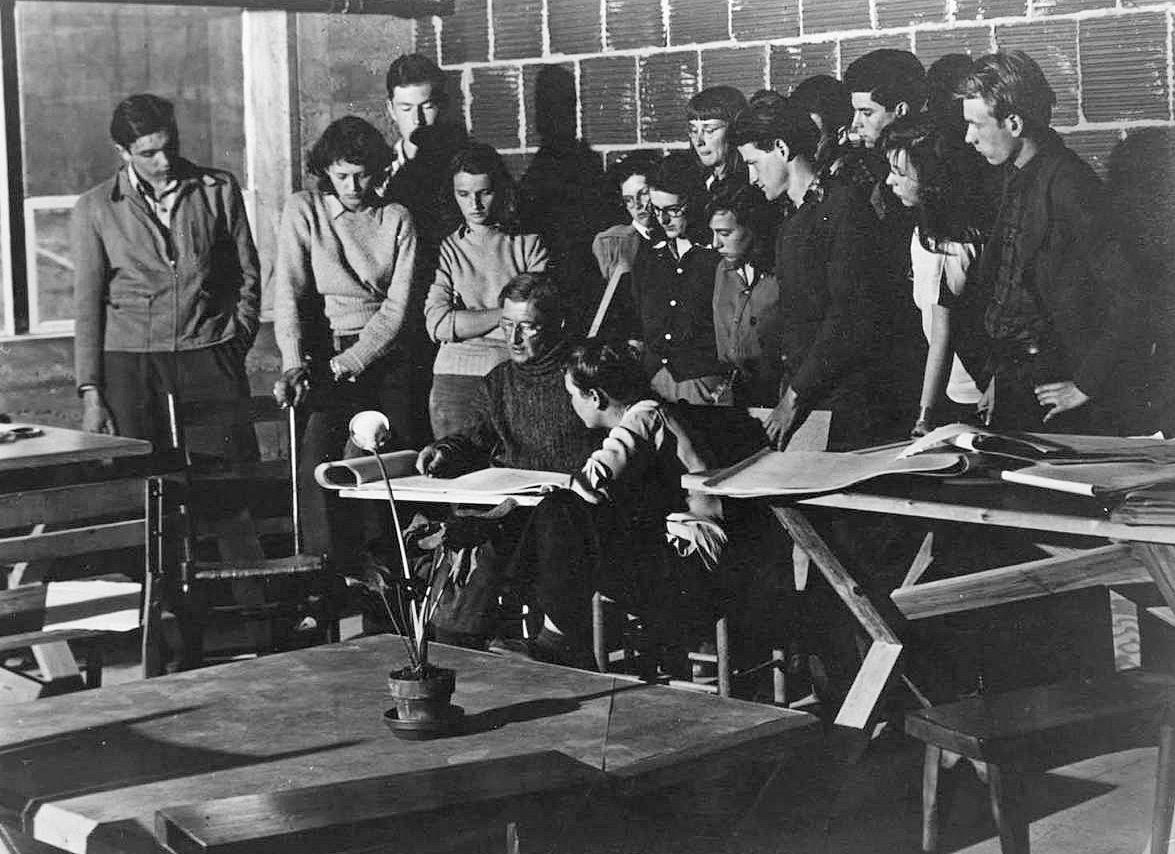

Par Pascal Engel, EHESS

Contre la maxime fameuse qu’on apprend pas de la philosophie, mais à philosopher et que l’enseignement de cette discipline serait celui d’une connaissance pratique, je soutiens que l’enseignement de la philosophie est l’enseignement d’un savoir théorique, et non d’ une pratique, et que ce savoir consiste en la connaissance d ‘arguments, la plupart canoniques, qui peuvent à la fois servir de base à un enseignement au lycée et de modes d’acquisition de structures et de questions plus complexes, à la fois quotidiennes et sophistiquées [1] .

1. Apprendre de la philosophie et apprendre à philosopher

J’avoue que j’ai bien du mal, malgré l’opposition qu’on tient souvent pour acquise entre savoir et savoir-faire, savoir que et savoir comment , ou entre savoir théorique et savoir pratique, à voir comment il est possible, s’agissant de la philosophie, d’apprendre un savoir-faire ou un savoir pratique qui ne soit pas en quelque manière basé sur un savoir théorique, c’est-à-dire un savoir propositionnel, consistant en des vérités exprimables sous forme de propositions, articulables dans un discours [3] . Nombre de savoirs dits pratiques basés sur des aptitudes physiques, comme savoir faire du vélo ou jouer d’un instrument, ne reposent pas sur la connaissance de vérités propositionnelles. Mais nombre d’autres, comme savoir lire une carte de navigation, savoir monter un meuble ou pêcher la truite, sont des mixtes de savoirs propositionnels et d’aptitudes physiques. Les premiers se transmettent le plus souvent par témoignage : par exemple, sans consulter le plan de montage d’un meuble, ou recevoir d’un expert l’information en question, il est très difficile de le monter, et sans savoir où pêcher des truites – c’est-à-dire sans savoir que les truites passent à tel ou tel endroit, qu’il faut pêcher à la mouche ici et pas là , etc. – il est difficile de savoir pêcher la truite [4]. C’est encore plus vrai pour la philosophie. Même si l’on admet qu’elle est en partie un savoir pratique – savoir poser des questions, savoir écrire, savoir penser avec des concepts et à tel ou tel degré de généralité – cela ne s’apprend pas comme on apprend à faire du vélo ou à tricoter, ni même comme on apprend à jouer d’un instrument ou à peindre à l’aquarelle. Même si l’on admet qu’on apprend comment philosopher – notamment par des techniques de questionnement et de réponses, et des habitudes d’écriture – et pas seulement de la philosophie, le premier apprentissage suppose le second, et suppose une compétence qui passe par des activités intellectuelles complexes, même sous la forme socratique selon laquelle elle serait essentiellement un art du dialogue et de la conversation qui n’exigerait ni lecture ni écriture. Je n’ai guère fréquenté les « cafés philosophiques » quand ils étaient à la mode. Mais j’ai souvent eu l’impression que leurs promoteurs essayaient de promouvoir l’apprentissage d’une technique du philosopher sans passer par l’apprentissage de la philosophie, c’est-à-dire sans passer par la longue macération des doctrines, des questions, et des textes des philosophes. On peut certes mimer la technique en question, un peu comme quand j’étais étudiant je pensais qu’il suffisait d’avoir une barbe, de fumer la pipe, d’avoir une veste en velours côtelé, et un volume de Kant à la main pour avoir l’air philosophe. Mais il y a une raison plus profonde encore pour laquelle le slogan kantien est faux. C’est que la philosophie est un savoir théorique, un savoir de vérités propositionnelles. Lequel ?

Kant refusait l’idée qu’il puisse y avoir un authentique savoir philosophique : la philosophie n’est ni une science comme les mathématiques ou les sciences de la nature, ni un savoir sur des entités comme celles dont parle la métaphysique. Elle n’est pas selon lui non plus un art, ni au sens d’une technique, ni au sens des beaux-arts. Raffinant la position kantienne, Gilles Gaston Granger disait que la philosophie est une connaissance, mais sans objet, sans vérités ni démonstrations [5] . Il voulait dire par là que sans être une science, elle était pourtant une activité sérieuse, dotée de contenus propres, bien que ces contenus ne soient ni formels ni empiriques. On voit bien ce que veulent dire Kant, Granger et Alain quand ils soutiennent qu’il n’y a pas de connaissance philosophique à proprement parler. Ils veulent dire que la philosophie ne repose pas sur, ni ne délivre, des contenus de savoirs vérifiables, comme le font les sciences naturelles et les mathématiques, ni des contenus de savoir spéculatifs comme prétendent faire la théologie ou la métaphysique. Ils veulent dire aussi qu’elle n’est pas de la poésie ou du roman, comme le voudraient les esthètes de la philosophie, qui nous disent qu’elle invente des concepts comme les artistes inventent des formes. Mais la position de Granger est contradictoire. S’il y a vraiment connaissance philosophique, elle doit avoir des objets, et pouvoir délivrer des vérités. On ne peut savoir que quelque chose de vrai, et n’avoir de connaissance que d’objets. De même il ne peut y avoir de démonstration que si, partant de prémisses vraies, on aboutit à des conclusions qui le sont aussi. Sans quoi on n’a affaire ni à des connaissances ni à des démonstrations. Pourquoi alors Granger entend-il encore parler de « connaissance philosophique?

2. La connaissance des arguments

Il me semble au contraire que l’on peut littéralement parler de connaissance philosophique et d’objets d’une connaissance philosophique, même s’il ne s’agit pas d’une connaissance scientifique. Ces vérités et cette connaissance portent sur des arguments , et la philosophie que l’on peut enseigner consiste en la reconnaissance et l’examen critique de ces arguments. Mais ces arguments sont d’un type particulier : ce sont des arguments philosophiques . La thèse que je voudrais esquisser ici est que la connaissance philosophique est la connaissance d’un ensemble d’arguments philosophiques canoniques, sanctionnés par la tradition. Ce savoir est une connaissance qui porte sur les thèses que ces arguments visent à prouver, sur les concepts philosophiques et non philosophiques qu’ils impliquent. Cette connaissance est de nature théorique : elle consiste en un répertoire de ces formes argumentatives et des doctrines qui leur sont associées. Elle est aussi « pratique », non pas au sens de la possession d’aptitudes physiques ou techniques, mais au sens de la possession et de l’apprentissage de capacités à critiquer rationnellement ces arguments, c’est-à-dire les évaluer, examiner leurs prétentions à prouver ce qu’ils avancent, et à leur substituer de meilleurs arguments. Cela inclut aussi une capacité à les réfuter, à montrer qu’ils ne sont pas probants. La philosophie ne consiste pas à accepter ces arguments, mais à les mettre à l’épreuve. Tout ceci est l’objet d’un savoir, mais aussi d’une critique de ce savoir.

La connaissance philosophique n’est d’abord pas autre chose qu’une connaissance réflexive du sens commun. Cela suppose qu’il y ait quelque chose comme une connaissance commune, dont les structures et les concepts soient relativement stables, et qu’elle soit articulable de manière sinon systématique, du moins cohérente [6] . Il y a un ensemble de jugements et de concepts naturels au sens où ils forment l’objet d’une connaissance largement tacite dont est doté tout individu, et qu’il est possible d’articuler et d’exposer. Selon certains philosophes, ces jugements et concepts ne sont pas l’objet d’une connaissance, mais sont des présuppositions qui ne sont ni vraies ni fausses [7] . Mais il est également très plausible que nombre de propositions et de concepts de base, comme ceux de cause, de temps, d’espace, de nombre, et tout ce que les philosophes appellent nos catégories soient des structures permanentes. Il en est de même de nos concepts plus sophistiqués parce qu’ils portent sur notre connaissance, comme ceux de vérité, de preuve, ou de ce qui s’ensuit de quoi. La connaissance philosophique est d’abord une connaissance de ces concepts de base, et en ce sens c’est une connaissance de la connaissance. La connaissance naturelle n’a rien de philosophique de prime abord, au sens où tout le monde, du moment qu’il exerce sa raison dans son usage naturel, en dispose. Mais elle devient philosophique quand elle est réflexive, articulée systématiquement et exposée. Elle peut alors devenir connaissance de la connaissance philosophique. Une bonne partie de la philosophie consiste à mettre à jour cette structure de la connaissance de base, et ensuite de ses articulations philosophiques. Cela ne va pas de soi, et il y a diverses manières de le faire. Mais il y a toutes les raisons de penser que cette connaissance naturelle est là, comme base permanente de notre pensée commune, et que l’articuler c’est articuler les bases à partir desquelles nous pensons.

Une partie de cette connaissance porte sur les structures logiques et argumentatives de notre pensée et sur notre capacité à raisonner. Un argument en général est un ensemble de propositions dont certaines sont des prémisses, et dont sont supposées s’ensuivre une ou des conclusions. Quand les arguments sont déductifs, et quand ils sont valides, la conclusion est supposée logiquement des prémisses, autrement dit est telle qu’elle ne pourrait pas être fausse si les prémisses sont vraies. Un argument peut aussi être valide quand les prémisses sont fausses, même si dans ce cas il n’est pas sain ou correct (en anglais sound ). Si un argument est sain et valide, alors sa conclusion constitue une connaissance. C’est trivialement le cas pour des arguments logiques usuels, tels que les syllogismes ou les arguments conformes à des règles d’inférence logique (comme les règles de déduction naturelle). La logique, en tant qu’ensemble de règles du raisonnement et de l’argument valide, est un ensemble de vérités. Il est vrai, par exemple, que les arguments de la forme : P, Si P alors Q, donc Q ou non Q, si P alors Q, donc non P, sont valides. Ce sont des choses que l’on sait, et qui peuvent s’enseigner et s’apprendre. Donc dans la mesure où la logique fait partie de la philosophie, on peut apprendre la logique et l’enseigner. Le problème est que ce savoir logique, s’il porte sur la logique élémentaire, est le plus souvent fort pauvre, et s’il porte sur la logique avancée, est inaccessible à qui n’a pas, ou n’a pas acquis une formation mathématique. Quel intérêt y a-t – ’ il à savoir que « Tous les canards savent valser, Gédéon est un canard donc il sait valser ? » est un raisonnement valide ? Bien sûr si les arguments philosophiques sont supposés avoir le moindre intérêt, ils ne doivent pas être de ce type. Il faut que ce soient des arguments mettant en jeu certaines thèses philosophiques, ou d’intérêt philosophique. Les arguments philosophiques sont ceux qui mettent en jeu des concepts centraux à la fois de notre pensée commune et ceux qui ont donné lieu à des discussions au sein de la tradition philosophique, comme ceux de cause, de justice, de liberté, de connaissance, de vérité, de possibilité ou de nécessité. Mais d’autres arguments sont démonstratifs, ou au moins visent à l’être. Un argument philosophique n’est pas nécessairement démonstratif, car certains arguments, comme les arguments inductifs, ne conduisent qu’à des vérités plausibles ou probables. Il y a en a beaucoup en philosophie. Cela ne suffit pas à assurer une connaissance. Mais si un argument est démonstratif, il peut au moins prétendre constituer une connaissance. Ainsi l’argument ontologique sur l’existence de Dieu le serait, s’il était correct et valide. Ou bien si l’on pouvait prouver l’incompatibilité du libre arbitre et du déterminisme, ou leur compatibilité. Ou encore les arguments sceptiques, comme l’argument du rêve, celui du Malin Génie, ou le trilemme d’Agrippa, l’argument Dominateur, l’argument kantien sur le mensonge, ou les arguments utilitaristes. Ces arguments peuvent aller des plus simples, comme les sorites, aux plus sophistiqués, comme l’argument humien de la circularité de l’induction, ou même la « preuve » de l’existence du monde extérieur de Moore. Une liste complète serait fastidieuse, mais ils sont tous sanctionnés par la tradition philosophique. Nombre de ces arguments peuvent prétendre à être à la fois valides (inférés selon les règles usuelles de la logique) et convaincants (basés sur des prémisses au moins plausibles). Bien sûr une chose est d’avoir une visée démonstrative, autre chose de la réaliser effectivement, et il y a loin entre des vérités philosophiques putatives, comme celles qui sont supposées découler de ces arguments, et des vérités philosophiques démontrées, et par conséquent entre ces visées de vérité et un savoir, mais ces arguments eux-mêmes forment la base d’un savoir philosophique, qui s’enseigne, non pas de manière dogmatique, comme on le ferait pour un enseignement d’articles de foi ou des thèses thomistes, ou comme on le ferait pour des théorèmes de mathématiques, mais d’un enseignement critique et dialectique, destiné à montrer les présuppositions de ces arguments, lesquels ont le plus de chances de réussir, ce qu’ils sont supposés montrer, et quels autres arguments concurrents seraient possibles.

Tout ceci ne va évidemment pas sans présuppositions, dont certaines peuvent être contestées. Tout d’abord cela suppose que l’on admette que le discours philosophique relève des assertions, c’est-à-dire de l’expression de jugements tenus comme vrais ou faux. Cela s’oppose à l’idée, entretenue par nombre de philosophes contemporains, selon laquelle les énoncés philosophiques ont essentiellement une valeur expressive, à la manière des énoncés relevant du goût ou de la littérature, voire des ordres ou des impératifs (comme si ces énoncés étaient des stipulations ou des impératifs [8] ). Quand un philosophe nous dit, comme Deleuze, que la philosophie invente et « crée » des concepts, et des personnages conceptuels qui ne s’insèrent pas dans des propositions, qu’il est vain de demander aux concepts philosophiques et aux arguments construits à partir d’eux s’ils sont corrects ou non, et si un philosophe a raison ou non, il a beau expliquer que les concepts et les personnages philosophiques ne sont pas comme les de personnages de roman , et qu’ils se distinguent des fonctions de la science aussi bien que des percepts de l’art, il soustrait la philosophie à toute évaluation aléthique et cognitive [9] . La position que je défends est exactement opposée. Il est vrai, comme le note Deleuze, que les concepts philosophiques ne se présentent qu’au sein d’ensembles plus ou moins cohérents et construits (à la différence des concepts qui forment la connaissance naturelle) qu’on appelle « doctrines » ou « systèmes », et que les énoncés et arguments philosophiques ne se laissent pas toujours évaluer isolément. Par exemple la doctrine stoïcienne selon laquelle il y a diverses formes d’assentiment, dont la plus accomplie est volontaire, et les arguments des stoïciens à cet effet [10]. Mais il est aussi possible d’examiner certains arguments ( comme les sorites, ou l’argument ontologique) isolément. Il est aussi possible de montrer que tel ou tel argument est non probant. Et si l’on admet cela, et si on admet aussi que le discours philosophique a une visée argumentative, nous avons le moyen de soutenir qu’il y a une connaissance philosophique. En effet il suffit de songer à l’usage réfutatif, déjà pointé par Aristote, des arguments : quand on critique quelqu’un et qu’on peut montrer qu’il se contredit, alors l’énoncé contradictoire avec celui qui est réfuté est vrai, et si la contradiction est d’ordre logique, il est nécessairement faux, et par conséquent son contradictoire vrai. La critique, et même la polémique, sont fréquentes en philosophie. Si elle réussit, cela montre au moins que certains énoncés philosophiques sont faux, et donc que leur contradictoire est vraie [11].

On répondra que cela ne suffit évidemment pas à réfuter une philosophie, au sens d’un ensemble de thèses. Ces thèses forment en général des systèmes, par exemple les systèmes platoniciens, nominalistes, sceptiques. Or ces systèmes sont incompatibles entre eux, et ne sont pas équivalents. Comment alors peut-on soutenir qu’il y aurait des vérités philosophiques ? Martial Guéroult parlait de « vérités de système » dans le cas des vérités philosophiques, et Jules Vuillemin l’a suivi dans l’idée que la philosophie ne peut être qu’une pluralité de systèmes qui ne peuvent exprimer une vérité unique, mais seulement des vérités relatives à chaque type de système [12]. Je ne me prononcerai pas ici sur cette conception, mais elle est fausse sur deux plans au moins. Tout d’abord elle suppose qu’il ne puisse pas y avoir de progrès en philosophie. Même si l’on admet qu’il n’existe qu’un petit nombre de réponses aux questions centrales de la philosophie, incorporées dans des types de systèmes, les types d’arguments et de méthode destinés à les prouver évoluent. Ainsi, il est faux que les problèmes de la théorie de la connaissance n’aient pas évolué depuis l’époque hellén istique. On continue d’examiner les questions de base de ce qui justifie la connaissance, mais les méthodes et les arguments se sont nettement enrichis. Il y a progrès non pas dans les questions ou les thèmes, mais dans leur traitement. Ou encore on peut noter que les notions de base de la théorie de la valeur se trouvent chez Aristote et les médiévaux, mais une théorie philosophique de la valeur n’a pas émergé avant la fin du dix-neuvième siècle [13]. En second lieu cette conception de la philosophie comme inséparable des systèmes est fausse si elle dit que l’on ne peut pas isoler, au moins relativement, une thèse ou un argument philosophique du système au sein duquel elle a été énoncée. Or on le peut : il y a une permanence non holistique et trans-systématique , si l’on peut dire, des arguments et des thèses philosophiques [14] . Par exemple, le trilemme d’Agrippa est un argument philosophique relativement stable dans l’histoire. Il apparaît dans les Seconds Analytiques d’Aristote, est développé par les écoles sceptiques comme l’un des tropes classiques, et il est discuté par les écoles hellénistiques. Il court jusqu’à la Renaissance, quand le problème sceptique reparaît. Il revient avec l’ Enésidème de Schulze, que recensa Fichte, et passe chez Reinhold, puis Fries et Leonard Nelson, et de là chez Popper [15] . On le retrouve chez Chisholm et dans l’épistémologie contemporaine. A côté d’arguments stables comme ce trilemme, il y a des arguments de facture plus récente, comme le problème de Gettier [16] . Ces arguments ne sont pas intrinsèquement liés à une position philosophique particulière (empiriste, rationaliste, fondationnaliste, cohérentiste, sceptique, etc.). Ils sont discutés et discutables pour eux-mêmes, autrement dit, on peut en examiner de manière critique les présupposés, la validité, et les conséquences pour la théorie de la connaissance. C’est très largement cette tâche critique qui s’enseigne, et forme la base de la compétence enseignable

Les concepts philosophiques, pas plus que les arguments philosophiques, ne sont identiques aux concepts et aux arguments de sens commun. Mais ils sont basés sur eux. Quand on analyse ces concepts, on obtient, si les analyses sont correctes, des énoncés qui sont vrais en vertu de la signification des concepts qui y figurent, autrement dit ce que l’on appelle traditionnellement des énoncés analytiques. Nombre d’énoncés philosophiques sont de ce type, parce qu’ils sont vrais en vertu des concepts qui y figurent et parce qu’une analyse philosophique peut les mettre à jour. Par exemple, selon une analyse célèbre, être libre c’est avoir la possibilité de faire autrement, et selon une autre analyse célèbre, la connaissance c’est l’opinion vraie pourvue de raison ou de justification. La philosophie est – et c’est une thèse que l’on trouve aussi bien chez Alain que chez les philosophes analytiques – analyse de concepts. Ces analyses ne sont pas nécessairement correctes, et on peut les réfuter. Mais elles sont l’objet d’un savoir, qui s’enseigne. Ce savoir est, en ce sens, analytique. Cela suppose que l’on admette qu’il y a des énoncés analytiques, et que l’on accepte que des analyses philosophiques transcrivent ce savoir, qui ne va pas de soi. Mais si on l’admet, c’est une des sources de savoir philosophique, et cela s’enseigne.

Le savoir philosophique n’est certainement pas du même type que le savoir au sujet du monde extérieur que G.E .Moore prétendait tirer de sa célèbre preuve qu’il y a un monde extérieur – voici une main, et une autre, et je le sais donc il y a deux objets au moins dans le monde, et je le sais, donc je sais que le monde extérieur existe. Il est plus sophistiqué. Il n’est pas non plus une forme de savoir anthropologique ou psychologique, portant sur les structures de notre pensée. Et il n’est pas non plus – ni seulement – un savoir sur l’histoire des thèses et systèmes et leurs combinaisons, comme le veut la conception Gu e é roult-Vuillemin. Mais on peut néanmoins dire qu’il y a ce que l’on pourrait appeler un sens commun philosophique, qui est su quand on pratique les auteurs de l’histoire de la philosophie. Ce savoir, même quand il est refusé par les philosophes, comme chez Nietzsche, est néanmoins présent. Il forme la base des arguments des philosophes. Il s’enseigne, et quand on en a le bagage de manière explicite, on sait déjà un peu de philosophie. Ce savoir s’ajoute à ce que l’on pourrait appeler les disciplines auxiliaires de la philosophie : la logique, la rhétorique, l’analyse lexicale et sémantique, et l’histoire des idées. Tout ceci forme un ensemble de savoirs, qui peuvent s’enseigner.

3. Comment l’enseigner ?

Il faudrait dire comment on l’enseigne, et je ne peux ici qu’esquisser ma réponse. Mais si l’on admet la conception – en fait relativement traditionnelle même si elle n’est pas kantienne – que j’ai esquissée ici, on peut concevoir que l’enseignement de la philosophie, sous sa forme élémentaire au lycée, ou sous des formes plus sophistiquées à l’université, consiste en un exposé d’un répertoire de formes argumentatives , qui constitue l’objet d’un savoir , de nature théorique, et pas seulement de nature pratique, qui soit bien plus qu’une technique ou une discipline de l’esprit. Ce savoir ne s’identifie ni à celui de la logique, ni à celui de l’histoire de la philosophie, ni à celui de la sémantique ou de la rhétorique. Mais il leur emprunte des éléments. Il n’est pas uniquement dogmatique, même s’il comprend des étapes dogmatiques, où les élèves doivent simplement apprendre ces formes. Il est aussi critique, au sens où l’on doit aussi apprendre à critiquer des arguments, à les opposer à d’autres, et à chercher à les amender ou à les réfuter. Tout ceci forme la base d’un apprentissage. Ce savoir est en partie pratique, au sens où c’est celui d’une dialectique, mais il est aussi à sa base, théorique.

Voici quelques exemples de ce que seraient ces formes argumentatives et les manières de les enseigner. Les propositions qui suivent n’ont rien d’original. La plupart sont enseignées par les professeurs au lycée, mais peut-être ne l’ont-elles pas étés de manière systématique [17].

En premier lieu, la culture de l’argument pourrait s’appuyer sur les travaux des linguistes et des théoriciens de l’argumentation, afin d’analyse des schèmes usuels de raisonnements corrects et incorrects. L’étude des sophismes offre un vaste répertoire, et il existe une littérature abondante à la fois dans les manuels de logique « informelle » ( car il ne s’agit pas, au lycée, d’enseigner la logique formelle, qui rebute), dans les ouvrages de rhétorique et dans la vaste littérature de « pensée critique ». Cet enseignement peut passer par des analyses de textes littéraires, d’articles de journaux, ou de discours médiatiques [18].

En second lieu, un grand nombre d’arguments classiques en philosophie peuvent se prêter à un enseignement qui en explore à la fois la structure et les ramifications problématiques. Par exemple :

(i) Nombre de tropes du scepticisme se prêtent aisément à cet exercice. Ainsi le trilemme d’Agrippa, déjà mentionné plus haut, (qui nous dit que l’on ne peut justifier une proposition sous peine soit d’une régression à l’infini, soit d’un cercle, soit d’un arrêt arbitraire) peut servir à un cours sur ce que c’est que justifier et sur la nature de la raison et de l’explication, et se rattacher à la question du fondement de l’induction. Les arguments sorites (du tas, du chauve) sont des sources très utiles. Tout d’abord il faut analyser leur structure :

(i) Si x a la propriété Pi (a un cheveu), il est Q (chauve) (ii) Si x a la propriété Pi+ii (a 1+ 1 cheveu), il est Q (chauve) (iii) si X a la propriété Pn , il est Q (il est chauve) (iv) donc X est Q (chauve)

qui repose sur un modus ponens simple. Pourquoi passe-t-on d’une proposition vraie (il n’y a qu’un cheveu sur la tête à Mathieu, donc il est chauve, à une proposition fausse ( Mathieu a 1000 000 de cheveux , donc il est chauve ). Quel est le principe fallacieux (s’il est fallacieux) ? Peut-on rendre ce raisonnement valide ? Sinon, pourquoi ? Puis, une fois la structure exposée, pour aborder la question du vague de nombreuses notions et de nombreuses entités (le vague est-il dans le langage ou dans les choses? Peut-on l’éliminer ? Les couleurs et les qualités sensibles sont-elles vagues et pourquoi ? Nos croyances sont-elles vraies ou fausses ou seulement probables et susceptibles de degrés). Enfin les arguments de l’erreur, de l’illusion et du Malin génie peuvent fournir la base d’une réflexion sur la connaissance (il y a eu ces dernières années une floraison de livres sur Matrix , mais ces questions peuvent s’étudier à partir de la littérature (Montaigne, Calderon, littérature fantastique).

(ii) Le dilemme de l’ Euthyphron : est-on pieux en vertu du fait qu’on est aimé des dieux ou par soi-même ? peut servir à introduire tout un ensemble de questions relatives à l’opposition entre réalisme et anti-réalisme au sujet de certaines entités : les propriétés morales (sont-elles réelles ou dépendent-elles de l’esprit ?), les qualités sensibles ou secondes (sont-elles dans les choses ou dans l’esprit ?), les objets mathématiques (existent-ils par eux-mêmes ou sont-ils construits par l’esprit ?)

(iii) Un certain nombre d’arguments classiques peuvent introduire des options philosophiques très classiques. C’est le cas de l’argument dominateur : (a) le passé est nécessaire (b) du possible à l’impossible la conséquence n’est pas bonne (c) tout ce qui est possible adviendra. Selon qu’on accepte l’une ou l’autre des prémisses, on tranchera en faveur de la liberté ou du fatalisme. De même l’histoire de l’âne de Buridan. Ou encore l’argument du dessein intelligent ou du grand horloger. Les implications métaphysiques sont évidentes [19].

(iv) Les arguments utilitaristes en éthique comme le dilemme du tramway de Philippa Foot, ou l’argument de Judith Thomson sur l’avortement [20].

(v) Les arguments de la théorie des jeux (dilemme du prisonnier) sont de bonnes portes d’entrée à des questions de philosophie politique (l’état de nature et le contrat social, la question du vote).

Ce ne sont que quelques exemples d’un enseignement qu’on pourrait appeler orienté par les énigmes et arguments. Un enseignement peut, en partie au moins, se structurer autour d’un ou de plusieurs de ces arguments. Chacun d’eux offre des options problématiques, et oriente des réponses données classiquement par les philosophes (ou des apories). Cet enseignement peut se rattacher aisément à la lecture de textes classiques. Les énigmes et arguments ne sont cependant que des stimulants à la réflexion, qui peuvent, à un niveau plus avancé ou dans un enseignement plus approfondi, donner lieu à l’exposé de doctrines. Il faut pourtant insister sur le fait que cette approche des questions philosophiques par l’argument se distingue fortement de la conception qui voudrait que l’enseignement philosophique soit orienté vers les problèmes seulement. Elle insiste sur le fait qu’aux problèmes et aux énigmes il y a des réponses, qu’on peut apprendre et maîtriser, mais aussi critiquer.

Le point essentiel, dans la perspective ici proposée est que ces schèmes argumentatifs et problématiques s’apprennent, comme s’apprennent les réponses possibles. Un élève qui n’en connaît pas la structure ne peut aller plus loin, et un élève qui en maîtrise la structure peut en développer des variations.

Il ne s’agit nullement de proposer que l’ensemble d’un enseignement de philosophie au lycée doive se structurer ainsi. Mais cette méthode me semble à la fois adaptable aux programmes , même sous la forme extrêmement ouverte qu’ils ont pris aujourd’hui, et conforme à une certaine conception de la philosophie, celle, classique et aristotélicienne, selon laquelle la philosophie s’adresse à des apories et essaie de les résoudre.

À cette conception, qui n’est pas fondamentalement très différente de celle dont on concevait, à l’époque des « philosophes de la République » comme Lagneau et Alain, l’enseignement philosophique [21] , on peut s’attendre à ce qu’on oppose au moins deux choses. Tout d’abord, que devient l’idéal de sagesse, qu’Alain mettait en avant ? Et ensuite, pourquoi penser que la philosophie devrait consister, avant tout en des arguments ? À la première question, on répondra que l’enseignement de la philosophie, sous sa forme scolaire, n’est pas l’enseignement de la sagesse ni des moyens d’y parvenir. La sagesse est toujours basée sur un savoir. Comme le disait Brentano, on atteint le second âge du déclin de la philosophie , l’âge pratique, de la philosophie, quand on sépare celle-ci de la connaissance qu’elle incluait dans sa première phase, la phase créatrice [22] . A la seconde question, qui surgit chez tous les philosophes qui suivent Nietzsche quand ce dernier disait : « Qu’ai-je à faire de réfutations ? » ou « Qu’a-t-on à faire d’arguments ? » ou qui nous disent qu’on ne convainc personne, si ce n’est ceux qui sont déjà convaincus, on doit répondre qu’ils ont déjà mis le pied dans la troisième phase que distinguait Brentano, la phase sceptique, et qu’ils sont déjà en fait en marche vers la quatrième, le mysticisme. Ils n’ont plus le désir d’enseigner, mais celui d’édifier [23] .

[1] Ce texte est basé sur une intervention le7.10.2016 au GRDS de philosophie, à la suite du questionnaire http://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article221 , où j’indique quelques pistes sur l’enseignement qui complètent le présent article. Merci à Janine Reichstadt de son invitation et aux participants pour la discussion.

J’ai jadis abordé certaines de ces questions dans “ Réinventer la philosophie générale ”, Le débat , 101, 1998, « Y a-t-il une vie après la dissertation ? », Côté philo, 3, http://www.cotephilo.net/.

[2] Alain , Elements de philosophie , 1916, rééd. Paris, Gallimard, 1940.

[3] Locus classicus : Gilbert Ryle, The Concept of Mind , Londres, Hutchinson 1949, tr. Fr. Le concept d’esprit , Paris Payot, 1978, rééd., 2005. Précisons que par « proposition » je n’entends pas nécessairement une entité linguistique, mais toute forme de pensée dotée d’un contenu susceptible d’être vraie ou fausse, non nécessairement sous forme verbale.

[4] J. Stanley et T.. Williamson, dans « Knowing How », J ournal of Philosophy , 2000 ont soutenu que tout savoir comment repose sur une forme de savoir que au moyen d’arguments sémantiques selon lesquels toutes les clauses en how to + infinitif ( how to swim, how to play the piano, ec.) peuvent s’exprimer en clauses wh – ( where, what, which, etc. ) qui se construisent avec des propositions. Ces arguments ne sont pas tous convaincants. Mais Stanley et Williamson ont raison de dire que les deux formes de savoir ne sont pas aussi hétérogènes qu’on le dit.

[5] Granger, G., Pour la connaissance philosophique , Paris, O. Jacob, 1990.

[6] Cette conception est remarquablement exposée dans P.F Strawson, Analyse et métaphysique , Paris Vrin 1985. Mais c’est tout simplement celle qu’Aristote pratiquait quand il examinait les endoxa , les médiévaux dans leurs disputes dialectiques, Descartes quand il entreprend de considérer ses opinions au début des Méditations , Locke quand il entreprend une description de la connaissance commune, Kant quand il examine les structures de l’entendement, Brentano et ses disciples quand ils proposent de faire une psychologie descriptive, et les philosophes contemporains de tradition analytique, de Moore à David Lewis, quand ils pratiquent ce que Strawson a appelé « métaphysique descriptive ». L’analytique existentiale de Heidegger vise aussi à faire cela, bien qu’avec un degré de révision non négligeable. Il n’y a sans doute pas de description neutre de ces structures du sens commun, et l’anthropologie culturelle peut nous montrer que ces structures peuvent varier. Mais l’hypothèse selon laquelle elles pourraient varier grandement , et de manière imprévisible à la fois dans l’espace et dans le temps, est une fiction de sophiste.

[7] C’est la position de Wittgenstein et de ses disciples. Selon eux, le savoir dit « naturel » que nous avons d’un ensemble de propositions « ordinaires » qui forment des « charnières » de notre structure conceptuelle n’est pas un savoir de vérités, mais au mieux un ensemble de présupposés servant d’arrière-plan à nos actions. Selon la conception rivale, défendue par Moore notamment, qui est celle que je défends, ces propositions forment l’objet d’un savoir. Cf P.Engel, « Epistemic Norms and the Limits of Epistemology” , in A. Coliva et D. Moyal Sharrock, eds, Hinge Epistemology , International Journal for the Study of Scepticism , Brill, 2015.

[8] On aura une idée de ce qu’est un style impératif en philosophie en lisant les livres d’Alain Badiou, où les énoncés philosophiques sont prononcés comme des décrets : « Je dis qu’il y a du Multiple », « les mathématiques sont l’historicité du discours de l’être en tant qu’être », etc.

[9] G. Deleuze et F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ? , Paris, Minuit, 1990.

[10] Comme celui rapporté par Diogène Laërce au sujet du sage stoïcien Sphaerus : « Un jour que la conversation tomba sur la question si le sage doit juger des choses par simple opinion, Sphærus décida négativement. Le roi, pour le convaincre de son erreur, ordonna qu’on lui présentât des grenades de cire moulée. Sphærus les prit pour du fruit naturel; sur quoi le roi s’écria qu’il s’était trompé dans son jugement. Sphærus répondit sur le champ et fort à propos qu’il n’avait pas jugé décisivement, mais probablement, que ce fussent des grenades; et qu’il y a de la différence entre une idée qu’on admet positivement, et une autre qu’on reçoit comme probable. », Diogène Laerce, VII, 177.

[11] Je m’inspire ici de Claude Panaccio, « Philosophie et vérité », in J. Proust et E. Schwartz (dir.), La connaissance philosophique , essais sur l’œuvre de Gilles Granger , Paris, PUF, 1995.

[12] M. Guéroult, Dianoématique , Martial Gueroult, Philosophie de l’histoire de la philosophie, Aubier Montaigne, 1979, J.Vuillemin, What are Philosophical systems ? Cambridge, Cambridge University Press, 1986.

[13] Cf .P. Engel, « Jules Vuillemin, les systèmes philosophiques et la vérité » in P. Pellegrin et R. Rashed, eds. Philosophie des mathématiques et théorie de la connaissance, l’oeuvre de Jules Vuillemin , Paris, Blanchard, 2005, et “Is there really something wrong with Contemporary Epistemology?”, Journal of Philosophical research, 40 (9999):287-296 (2015). Sur les progrès de la théorie des valeurs, voir notamment, The Oxford Handbook of Value Theory , Edited by Iwao Hirose and by Jonas Olson, Oxford, Oxford University Press, 2015.

[14] Une conception que j’ai défendue notamment contre Alain de Libera, dans La dispute , Paris, Minuit, 2007.

[15] Voir notamment C. Bonnet, L’Autre École de Iéna – Critique, métaphysique et psychologie chez Jakob Friedrich Fries , Paris, Garnier 2013.

[16] Pour une analyse des raisons pour lesquelles le problème de Gettier est de facture récente, voir J. Dutant « Pour q uoi le problème de Gettier est-il si important ? » Klèsis , 2008, http://www.revue-klesis.org/pdf/Dutant-Klesis.pdf et «”The Legend of the Justified True Belief Analysis”, Philosophical perspectives , Volume 29, Issue 1, December 2015, Pages 95–145.

[17] Je pense notamment aux travaux de Serge Cosperec sur le raisonnement en philosophie, et de l’ACIREPH , comme le volume de S.Cosperec et JJ Rosat, dir. Les connaissances et la pensée : Quelle place faire aux savoirs dans l’enseignement de la philosophie ? , Bréal, Paris, 2003. J’ai fait des suggestions du même genre jadis dans « Y a t-il une vie après la dissertation ? », Côté philo 9, 1998.

[18] Pour les sophismes, on peut s’appuyer sur Aristote, Réfutations sophistiques , sur la Logique de Port Royal, sur le Manuel des sophismes politiaues de Bentham ( tr. Fr. LGDJ 1996) sur le Système de logique de Stuart Mill, ou sur des manuels plus récents tels que Argumenter de M. Dufour (A. Colin, 2005). Pour la pensée critique voir par exemple le manuel de M. Montminy, Raisonnement et pensé critique, Presses de l’Université de Montréal, 2009. Des livres tels que Traité de l’argumentation de C. Perelman, ou celui de O. Ducrot, Les échelles argumentatives, Paris Minuit, ou de Marc Angenot, La parole pamphlétaire , Payot, 1985, sont très utiles. Enfin, pour un décryptage de nombreux sophismes dans les médias, voir J.Whyte, Crimes contre la logique, comment ne pas être dupe des beaux parleurs , Les belles lettres, 2003.

[19] Il ne s’agit pas de les étudier à la manière dont le fit J. Vuillemin dans Nécessité et contingence , Paris, Minuit, 1985, mais on peut les discuter simplement, comme J. Vidal Rosset , Les paradoxes de la liberté , Paris, Ellipses, 2008.

[20] Voir sur ces arguments R. Ogien, L ’influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté humaine , Paris, Grasset, 2011.

[21] J’ai indiqué jadis en quoi l’idéal de la « philosophie générale » n’était pas très différent de celui de la philosophie analytique classique, dans « Réinventer la philosophie générale », Le débat , 1998/4 , 101, 157-164.

[22] F. Brentano, Die Vier Phasen der Philosophie , Leipzig, Meiner, 1926.

[23] Dans un article essentiellement dirigé contre la conception de la philosophie évoquée ici, (« L’épouvantail de l’argument : La réception de la philosophie analytique en France », Esprit 2012/3 – Mars/avril pp 51 à 61) P. Cassou Noguès nous dit que la philosophe analytique qui fait de l’argument la forme de base de l’examen et de l’enseignement philosophique est à la fois triviale (car tout le monde argumente en philosophie) et fausse (car bien des philosophes analytiques, comme Wittgenstein ( sic ) ne fournissent aucun argument. On ne voit pas comment elle peut être les deux, puisqu’une trivialité est en principe vraie. Il juge cet accent mis sur l’argument à la fois la marque d’un « héritage aberrant » et d’un « conservatisme politique» consistant à accepter ce qui est et « engage à rester à l’intérieur des écoles constituées ». Tous les créateurs de concepts, c’est bien connu, sont des révolutionnaires, et tous ceux qui entendent enseigner la philosophie sont, c’est bien évident, des réactionnaires. Au moins ceux qui entendent en rester aux formes de la raison pourront-ils se satisfaire de n’être pas des mystiques.

En voyage avec Platon chez les Mayas

Recension – l’individu reconstitué, julien rabachou, you may also like.

Compte-rendu critique – L’histoire libérale de la modernité

Compte-rendu critique – La révolution trahie : Deleuze contre Hegel

Recension – L’Autorité d’un canon philosophique. Le cas Descartes

Recension – Le discours philosophique

Appel à contributions – Introspection et connaissance de soi

Recension – Philosophie libérale de la religion

Il faut tout de même au moins rappeler le propos de Kant ; il le reprend plusieurs fois avant de le consacrer dans l’architectonique de la raison pure, méthodologie, III, 541, d’abord dans ses cours de 1765-66 puis en 1775-80 : « Les connaissances rationnelles s’opposent aux connaissances historiques. Les connaissances historiques sont ex datis, et les connaissances rationnelles sont ex principiis (…). Les premières, celles qui sont historiques, ne sont des connaissances possibles que parce qu’elles sont données. Les secondes proviennent du fait qu’on en connaît les principes et qu’on les produit a priori. (…) Une connaissance peut provenir de la raison et n’être cependant qu’historique et, pour tout dire, subjective; mais une connaissance philosophique est une connaissance objective. On peut donc apprendre la philosophie sans savoir philosopher. C’est pourquoi celui qui veut devenir un vrai philosophe doit faire de sa raison un libre usage, et non pas un usage simplement imitatif, pour ainsi dire mécanique. » http://www.cvm.qc.ca/encephi/contenu/textes/kant1.htm

Il me semble donc difficile de réduire « On peut donc apprendre la philosophie sans savoir philosopher » à « on n’apprend pas la philosophie, mais on apprend à philosopher ».

Par ailleurs, si « ce savoir ne s’identifie ni à celui de la logique, ni à celui de l’histoire de la philosophie, ni à celui de la sémantique ou de la rhétorique. Mais il leur emprunte des éléments. », et que par ailleurs «la logique fait partie de la philosophie, on peut apprendre la logique et l’enseigner la logique avancée, est inaccessible à qui n’a pas, ou n’a pas acquis une formation mathématique », comment seulement atteindre et accéder à la philosophie ? Comment la philosophie peut-elle seulement choisir ses éléments d’emprunts ? N’est-elle alors qu’une manipulation qui enseigne le crédit d’emprunt aux pratiques d’argumentaires ? La philosophie serait donc présente dans toutes ces disciplines et nulle part, sauf comme une forme d’imitation syncrétiste, donc un art de la dissimulation dérivé de ses déguisements méthodiques.

merci du commentaire.

Mais si la formule que je cite, qui est dans l’annonce du programme des leçons de M.E. Kant durant le semestre d’hiver (1765-1766) que j’ai entendue mainte et mainte fois durant ma carrière d’enseignant, est peut être réductrice au regard des intentions réelles de Kant, ce n’est pas de mon fait, mais de ceux qui l’ont ressassée pour nous expliquer que l’enseignement de la philosophie ne peut pas s’appuyer sur un savoir théorique, qui fasse l’objet d’un corpus, de programmes précis et codifiés, et dont les objectifs ont fini par désorienter bien des élèves désireux de s’initier à cette discipline.

Le meilleur commentaire de l’opposition faite par Kant entre apprendre la philosophie et apprendre à philosopher se trouve … dans les Vorlesungen du professeur Kant. Lequel, grosso modo, donne plutôt raison à ce que défend ici Pascal Engel qu’à la posture pseudo-socratique qu’il dénonce.

Leave a reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.

More in: Philosopher en enseignant

Le questionnement philosophique dans l’enseignement de la physique au lycée : l’entendre, le nourrir, le susciter

Enseigner pour apprendre : un défi pragmatiste ? — Application de la philosophie de John Dewey à la pédagogie inverse

Redécouvrir ses classiques : les bienfaits du scepticisme lycéen

Le cours de philosophie en terminale, un lieu intermédiaire entre le domaine privé et le domaine public ? Une interprétation arendtienne d’une expérience du savoir

Que faire de l’argument d’autorité dans le cours de philosophie ?

- Qui sommes-nous ?

- Soumettre un article/une recension

- Société/Politique

- Ethique/Normes

- Sciences/Métaphysique

- Esthétique/Technique

- Ethique de l’interaction humain/machine

- Les Méchants

- La méthode phénoménologique

- Libéralisme(s)

- Droits humains

- Sexe et genre

- Marxismes français d’après-guerre

- Philip Roth

- Sous l’expérience esthétique : esthétique et neurosciences cognitives

- Philosophie et numérique

- Emotions et collectifs sociaux

- Simondon 1958-2018

- Dossier Hegel 2019

- Mouvements sociaux et subjectivations politiques

- L’inattendu philosophique

- Culture et sentiment au XVIII° siècle

- Philosopher en enseignant

- Arts et pouvoir

- Héritage des concepts

- Actualité de Hegel

- 7 péchés capitaux

- Arts vivants

- Autour de Jocelyn Benoist

- Bergson ou la science

- Bestiaire philosophique

- De la culture papier à la culture numérique

- Dissymétrie

- Ethique de l’interaction humain-machine

- Les jeux vidéo: terrain philosophique?

- Justice climatique

- L’absurde au prisme de la littérature

- L’édition numérique

- l’éthique dans tous ses états

- La confiance

- La pensée de Gaston Bachelard

- Néo-républicanisme

- Passions dans l’espace public

- Philosopher d’après le cinéma

- Philosophie des séries

- Saint et sacré

- Vision du social

- Wittgenstein en dialogues

- Atelier Philosophie et numérique

- Penser les addictions

- Théorie critique et poststructuralisme

- Cultures numériques

- Newsletters & Sommaires

- Appels à contribution

- Histoire des idées

Latest Posts

Popular tags.

- raison pratique

PLATON (env. 428-env. 347 av. J.-C.)

- 1. La vie de Platon

- 2. Les Dialogues

- 3. Socrate et Platon

- 4. Penser et parler

- 5. Essences et Formes

- 6. L'un, l'être et le non-être

- 7. La question du savoir

- 8. L'âme, la cité, le monde

- 9. Bibliographie

La question du savoir

De la position des Formes, la pensée tire son espace : elle se déploie dans un lieu purement intelligible. Nommer dialectique cette sorte de savoir, c'est indiquer la manière dont il procède, ce n'est pas dire ce qu'il est. Faut-il, pour savoir, savoir ce que c'est que savoir ? Après s'être enquis auprès de tous ceux qui passent pour savants (artisans, poètes et politiques), le Socrate de L'Apologie conclut qu'être compétent en un domaine n'exclut pas la forme la plus insidieuse de l'ignorance : croire savoir, donc se croire dispensé d'apprendre. N'est pas savant celui qui dispose d'une technique particulière. Le sophiste l'a compris, qui prétend, grâce à sa maîtrise du discours, à un savoir total. Se laisser persuader par lui, c'est vivre dans la Caverne : c'est lui qui manipule les figurines dont les prisonniers, enchaînés par leur ignorance, voient défiler les reflets sur la paroi, en les tenant pour seuls réels. Son savoir ne trouve même pas sa mesure dans la conception d'un modèle à inscrire dans un matériau approprié, ou dans la production d'une totalité devant intégrer harmonieusement ses parties : ce n'est pas un savoir-faire, c'est, dit Gorgias , un art de la flatterie. Le sophiste vise l'agréable, non l'utile. Ce n'est pas un ignorant, il ne croit pas savoir, il croit que le savoir est sans force, parce qu'il l'identifie à l' opinion. Or, lorsque Socrate revendique pour seul savoir celui de son ignorance, celle-ci n'est en fait que l'évidence intérieure d'une différence, de cette seule chose dont Socrate oserait dire qu'il la sait : il sait que le savoir n'est pas l'opinion, même vraie. La conscience de ne pas savoir est l' intelligence que le savoir a de lui-même dans sa différence d'avec l'opinion (qui est la négation même d'une telle différence).

L'œil ne peut pas se voir, il ne verra jamais que son image ; le savoir ne peut pas non plus se savoir lui-même, il doit aussi se chercher dans ses images, mais il ne se ressaisira qu'en les niant. Tout d'abord, il n'est pas une capacité dont on pourrait disposer à son gré. Chaque capacité est capacité de produire les contraires : Hippias mineur montre que ne peut mentir que celui qui connaît la vérité ; c'est le rusé Ulysse qui peut être véridique, alors que le sincère Achille, soumis aux circonstances et à ses propres émotions, ne cesse de se démentir sans même savoir qu'il a menti. Mais, si l'on peut dire vrai ou faux à volonté , encore faut-il savoir ce qu'on veut. Lequel alors est le vrai savoir : celui qui est capacité des contraires, ou celui qui oriente la volonté vers un contraire ? Charmide identifie ce dernier savoir à la modération. Si la modération consiste à se connaître soi-même, la nature du modéré consistant en la connaissance de soi-même, la connaissance qu'il a de lui-même est donc la connaissance de la connaissance de soi-même, le savoir du savoir qu'il incarne. Cette science étant accordée, il est impossible qu'elle soit science de rien. Comme les autres sciences se partagent l'ensemble des objets et des domaines spécifiques de connaissance, elle ne peut avoir que celles-ci pour objet. Connaître les autres sciences, ce sera forcément savoir ce qu'elles savent et aussi ce qu'elles ne savent pas. Si cette science technocratique existait, elle permettrait de départager dans tous les cas savoir et non-savoir, hommes compétents et charlatans : elle contrôlerait le fonctionnement et le bon usage de l'ensemble des sciences. Elle serait cependant incapable de les évaluer car elle ignorerait en quoi chacune peut contribuer au bonheur de l'âme. Car ce serait l'objet d'un autre savoir, du bon et du mauvais, capable de dire à quoi ces sciences sont bonnes, mais [...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Découvrez nos offres

Déjà abonné ? Se connecter

- Monique DIXSAUT : professeur à l'université de Paris-I

Carte mentale Élargissez votre recherche dans Universalis

Classification

Pour citer cet article

- APA (7 ème version)

- Chicago Style

Monique DIXSAUT. PLATON (env. 428-env. 347 av. J.-C.) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis . Disponible sur : (consulté le )

DIXSAUT, M.. PLATON (env. 428-env. 347 av. J.-C.) . Encyclopædia Universalis . (consulté le )

DIXSAUT, Monique. « PLATON (env. 428-env. 347 av. J.-C.) ». Encyclopædia Universalis . Consulté le .

DIXSAUT, Monique. « PLATON (env. 428-env. 347 av. J.-C.) ». Encyclopædia Universalis [en ligne], (consulté le )

Platon - Athènes

L'Académie de Platon

Luisa Ricciarini/ Leemage/ Bridgeman Images

Chronologie de la création

Encyclopædia Universalis France

Autres références

LE BANQUET, Platon - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

Sans doute le plus connu des dialogues platoniciens, Le Banquet ( Sumpósion ) ou Sur l'amour , rédigé vers 375 avant notre ère – soit, comme La République , Le Phédon et Le Phédre , durant la période dite de la maturité de Platon (428 env.-347 env. av. J.-C.) – demeure un texte énigmatique....

PHÉDON, Platon - Fiche de lecture

Le Phédon , ou Sur l'âme ( Phaîdon è Peri psukhès ) appartient, avec La République , le Phèdre et Le Banquet , à l'ensemble des œuvres dites de la maturité de Platon (428 env.-347 env. av. J.-C.). Phédon y relate la mort de Socrate (399 av. J.-C.), dont il fut le témoin, et rapporte...

PHÈDRE, Platon - Fiche de lecture

Écrit vers 370 avant J.-C., le Phèdre ( Phaidros ) marque le point culminant de la polémique (implicite) de Platon (428 env.-347 env. av. J.-C.) à l'égard d'Isocrate, l'auteur de Contre les sophistes (parmi lesquels il incluait les platoniciens) et fondateur d'une école de ...

LA RÉPUBLIQUE, Platon - Fiche de lecture

« J'étais descendu, hier, au Pirée avec Glaucon, fils d'Ariston » (ce dernier n'est autre que le père de Platon). Ainsi commence La République de Platon (428 env.-347 env. av. J.-C.) – en grec Politeia , « Du régime politique », ou Peri dikaiou , « Sur la justice » –,...

THÉÉTÈTE, Platon - Fiche de lecture

- Écrit par Philippe GRANAROLO

Probablement rendu public en 370 av. J.-C. (mais cette date n’est pas certaine), le Théétète occupe une place particulière dans l’œuvre de Platon . Consacré à une définition de la science, il inaugure ce que la plupart des commentateurs considèrent comme le troisième volet des dialogues...

ACADÉMIE ANTIQUE

- Écrit par Jean-Paul DUMONT

Académie désigne le domaine situé dans le Céramique (faubourg des potiers, appelé joliment « Tuileries » par l'abbé Barthélemy), que Cimon avait orné des plus beaux platanes d' Athènes et où Platon fixa, vers 387 avant J.-C., l'école qui porta ensuite ce nom. Les orateurs Lycurgue,...

- Écrit par Dominique PAQUET

AFFECTIVITÉ

- Écrit par Marc RICHIR

- 12 228 mots

ÂGE DE LA TERRE

- Écrit par Pascal RICHET

- Afficher les 169 références

- IMMORTALITÉ

- ORDRE DU MONDE

- REPRÉSENTATION & CONNAISSANCE

- PARTICIPATION, philosophie

- OPINION, philosophie

- CHOSE-EN-SOI

- PROTAGORAS D'ABDÈRE (485-411 av. J.-C.)

- CAVERNE MYTHE DE LA

- ANTIQUE PHILOSOPHIE

- DION DE SYRACUSE (409-354 av. J.-C.)

- DENYS II LE JEUNE, tyran de Syracuse (397-344 av. J.-C.)

- COSMOLOGIES, philosophie

- GRECQUE PHILOSOPHIE

- MAÏEUTIQUE

- PLURALITÉ, philosophie

- MULTIPLICITÉ, philosophie

- GENRE, logique

- IDÉES THÉORIE DES

- PRÉSOCRATIQUES PHILOSOPHES

- EXISTENCE, philosophie

- NON-CONTRADICTION

- PHILOSOPHIE POLITIQUE

Rejoignez-nous

Inscrivez-vous à notre newsletter

Accédez à l'intégralité d'Universalis.fr sans publicité

- Petite section

- Moyenne section

- Grande section

- Première STMG

- Première ST2S

- Terminale STMG

- Terminale STI2D

- Terminale ST2S

- Philosophie

- Spécialité anglais

- Spécialité SES

- Spécialité SVT

- Spécialité mathématiques

- Spécialité physique-chimie

- Spécialité Histoire-géo.-Géopolitique.-Sciences politiques

- Enseignement scientifique

- Programme Consulter le programme

- Révisions Réviser le cours

- Sujets du bac Travailler sur des sujets du bac

- Méthodologie Consulter la méthodologie

- Podcasts Écouter les podcasts

- Bilan Bilan trimestriel

- Se connecter

- Créer un compte

Les sujets de dissertation

I. le sujet « x est-il y », ii. le sujet « peut-on… », iii. le sujet « doit-on… », iv. le sujet « faut-il… », le sujet en question ouverte, dans la pratique….

Penser, est-ce dire non ?

Ce corrigé est disponible sur www.philonet.fr, un site externe à 20aubac. En cas de problème d'accès à la page originale, vous pouvez accéder aux copies enregistrées.

Corrigés liés disponibles

Les corrigés similaires disponibles

- Alain, Propos sur les pouvoirs: «Penser, c’est dire non»

- Dire qu'autrui est mon semblable, est-ce dire qu'il me ressemble ?

- Foucault, Dits et Ecrits: “La vie, c'est ce qui est capable d'erreur”

- Pascal, Pensées: "Qu'est-ce que le moi ?"

- Penser par soi seul, est-ce penser librement ?

Proposez votre corrigé pour ce sujet

“Penser, c’est dire non”

La citation corrigée par François Morel.

C’est le philosophe Alain qui le dit. « Être libre, c’est savoir dire non », ajoute Jean-Paul Sartre. « C’est une poupée qui fait / Non, non, non, non / Toute la journée / Elle fait non, non, non, non », conclut Michel Polnareff.

Entre 2 et 3 ans, l’enfant passe son temps à dire non, il serait donc naturellement philosophe.