Dissertations corrigés de philosophie pour le lycée

Catégorie : La nature

La nature, source inestimable de fascination et de réflexion, est un sujet central de la philosophie environnementale et métaphysique. Elle soulève des questions sur notre relation à l’environnement, sur la valeur intrinsèque de la nature et sur les responsabilités morales envers la planète. L’examen de la nature nous invite à contempler notre place dans l’univers.

Ce qui est naturel échappe-t-il à l’histoire ?

Dans le débat philosophique, la question de la relation entre nature et histoire suscite diverses réflexions. En effet, l’interrogation « Ce qui est naturel échappe-t-il à l’histoire ? » nous invite à une profonde analyse des liens entre ces deux dimensions.

- Dissertations

Est-ce toujours par ignorance que nous commettons des erreurs ?

La dissertation philosophique qui suit s’interroge sur le lien entre ignorance et erreur. Est-ce que nos erreurs sont toujours le reflet de notre ignorance? Cette question conduit à une réflexion approfondie sur la nature humaine et l’origine de nos fautes.

- La conscience

Ce qui est naturel est-il normal ?

La réflexion suivante envisagera la question : « Ce qui est naturel est-il normal ? ». Cette interrogation engage une réflexion sur la relation entre la nature de l’existence et la norme socioculturelle, permettant une analyse profonde de la normativité et de la naturalité.

Dans quels domaines est-il légitime de prendre la nature comme modèle ?

La nature, source d’inspiration et de modèles, occupe une place centrale dans de nombreux domaines. Cependant, la légitimité de son utilisation comme modèle mérite une réflexion approfondie. Cette dissertation se propose d’examiner cette question délicate.

A quoi reconnaît-on l’humanité en chaque homme ?

La philosophie nous invite constamment à questionner notre compréhension de l’humanité. Ainsi, une interrogation essentielle se pose : A quoi reconnaît-on l’humanité en chaque homme ? Cette réflexion soulève plusieurs notions majeures : la nature humaine, l’éthique et la diversité.

Y a-t-il une différence de nature entre l’homme et l’animal ?

La question de la distinction entre l’homme et l’animal est un sujet philosophique majeur. Cette dissertation se penchera sur cette problématique, en analysant les arguments qui soutiennent ou contestent l’existence d’une différence fondamentale entre ces deux entités.

plans philo à télécharger pour préparer examens & concours > tous nos plans

289 plans rédigés de philosophie à télécharger

Les sujets stars :).

- L’État peut-il être juste ?

- La conscience de soi est-elle une connaissance de soi ?

- L’homme a-t-il nécessairement besoin de religion ?

- L’homme doit-il travailler pour être humain ?

- La conscience est elle ce qui définit l’homme ?

- La conscience fait-elle de l’homme une exception ?

- Changer, est-ce devenir quelqu’un d’autre ?

- L’idée d’inconscient exclut-elle celle de liberté ?

- Peut-on parler pour ne rien dire ?

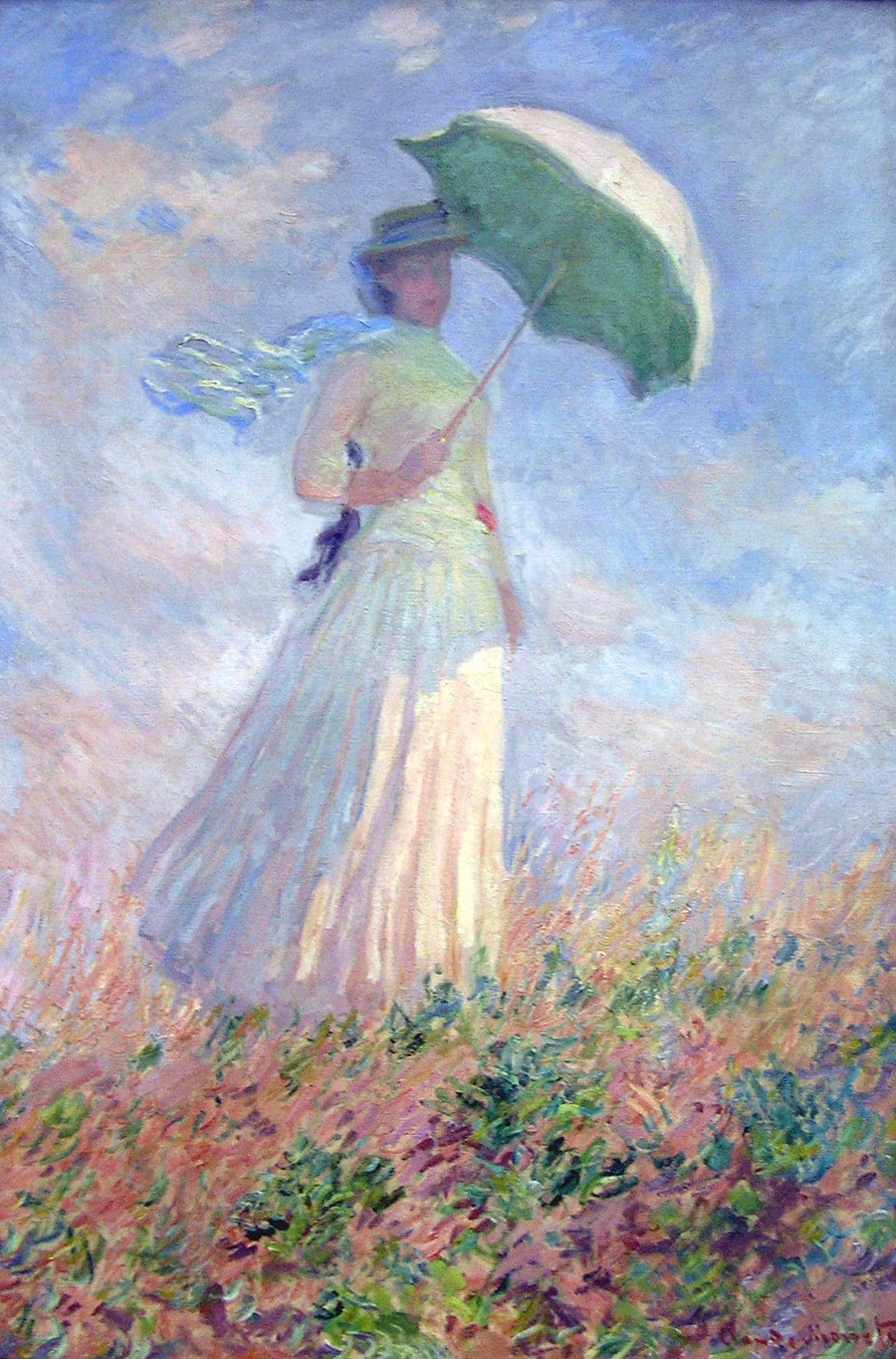

- L’art nous détourne-t-il de la réalité ?

- Sartre, L'Être et le Néant (1943), Tel, Gallimard, p. 88.

- Faut-il libérer ses désirs ou se libérer de ses désirs ?

- Peut-on renoncer à sa liberté ?

- Est-il raisonnable de croire en Dieu ?

- Annales BAC 2007 - Toute prise de conscience est-elle libératrice ?

Nouveaux sujets publiés

- Annales BAC 2021 - Est-il toujours injuste de désobéir aux lois ?

- Annales BAC 2021 - Sommes-nous responsables de l’avenir ?

- Annales BAC 2021 - L’inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ?

- Annales BAC 2021 - Discuter, est-ce renoncer à la violence ?

- Annales BAC 2017 - Peut-on se libérer de sa culture ?

- Annales BAC 2017 - Pour trouver le bonheur, faut-il le rechercher ?

Sujets tendances

Notions les plus demandées.

- La conscience et l'inconscient

- Le désir

- La liberté

- Le travail et la technique

Plan rédigé, sujet expliqué

Pour chaque sujet de dissertation ou commentaire de texte, un plan rédigé (le plus souvent en 3 parties avec 3 sous-parties) est disponible en téléchargement.

Votre sujet n'est pas dans la liste ? Obtenez en moins de 72h : - problématique entièrement rédigée - un plan détaillé rédigé complet, avec parties et sous-parties - la possibilité de questionner le professeur sur le plan proposé Prestation personnalisée réalisée par un professeur agrégé de philo

Bon à savoir : Tous nos corrigés sont préparés par des professeurs agrégés de philosophie en exercice.

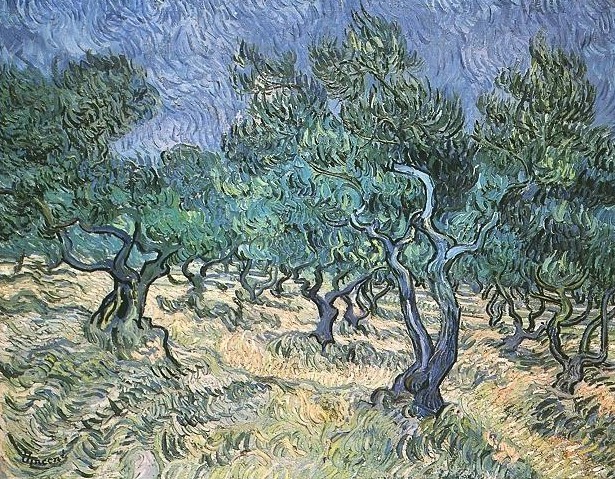

La Nature en philosophie

La nature est un terme polysémique en philosophie, et souvent équivoque. Dans l’Antiquité (d’Aristote aux Stoïciens), cette notion joue un rôle extrêmement important (par exemple, la sagesse stoïcienne consiste à se rapprocher le plus possible de la nature).

Avec le développement de la science moderne, la nature tend à désigner un ensemble de lois (chez Malebranche ou Kant). Ainsi, le sens premier de nature (les plantes, les animaux, …) s’efface au profit de l’idée d’ordre et de lois universelles. Les sociologues et anthropologues ont quant à eux crée l’opposition de la nature et de la culture, afin de dissocier l’inné de l’acquis.

La culture : la domestication de la nature

On a souvent tendances à opposer la nature comme le milieu matériel extérieur dans lequel évolue l’humanité, à la culture pensées comme l’ensemble des créations techniques, sociales et spirituelles par lesquelles les hommes se distinguent des autres espèces vivantes. Le terme de culture recouvre donc des significations différentes, selon qu’on envisage, comme Aristote, la simple distinction entre ce qui est donné et ce qui est produit par l’homme (c’est l’opposition entre naturel et artificiel), selon qu’on mette l’homme en rapport comme Bacon, la nature comme matériau et les procédures et instruments qui permettent de l’élaborer pour la satisfaction de nos besoins (c’est l’opposition entre nature et technique), ou encore selon qu’on oppose nature et vie en société, comme le fait Rousseau.

La relativité du rapport nature-culture

Mais l’idée de nature est elle-même relative et déterminée par une histoire culturelle : mais ne regardons pas aujourd’hui un paysage, un champ ou la mer par exemple, de la même façon qu’un paysan ou un marin de l’Antiquité pouvait le faire. Notre regard est conditionné par une culture technique et scientifique pour laquelle la terre ou l’eau nous apparaisse d’abord comme des éléments à domestiquer et à exploiter.

Chaque culture s’élabore et se développe en “produisant” sa nature, c’est-à-dire en produisant des solutions adaptées aux problèmes particuliers posés par son environnement. La forêt n’apparaît pas de la même façon à un indien d’une tribu amazonienne et au promeneur dans un parc naturel. Le problème est donc de penser l’unité du fait culturel humain derrière la diversité des pratiques au moyen desquelles les hommes ont façonné leur propre humanité en passant de la nature à la culture. Il n’y a pas de point de vue neutre ou absolu sur quelque chose qui serait “la” nature.

La “mère-nature”, source de sagesse

Le terme de “nature” vient du latin natura , qui signifie à la fois “l’action de faire naître”, “l’état naturel et constitutif d’une chose”, et “l’ordre des choses”. On retrouve cette diversité de significations dans l’usage courant du mot qui peut désigner le milieu naturel, ou le donné biologique et psychologique qui caractérise un individu, ou encore un ordre inscrit dans l’univers et qui déterminerait le cours des évènements.

Mais la nature se donne d’abord à l’homme comme la source originaire de la vie. Le thème de la “mère-nature” se retrouve dans la plupart des traditions culturelles, depuis les civilisations les plus anciennes. En tant qu’elle est une force créatrice de vie, la nature nous fournit un principe d’ordre nécessaire à la l’existence. Totalité qui enveloppe et dont nous faisons partie, la nature est aussi en nous, comme un lien, charnel ou spirituel, qui nous rattache au monde et détermine notre façon de l’habiter.

“C’est la nature qu’on doit prendre comme un guide ; c’est elle que la raison observe, elle qu’elle consulte. Donc cela revient au même de vivre heureux ou selon la nature”, écrit Sénèque (De la vie heureuse, Ier siècle ap. J.-C.), philosophie romain stoïcien, enseigne que la nature se confond avec la vie universelle, c’est-à-dire avec Dieu. Dieu est comme l’âme d’un monde qui est un immense être vivant dont les individus formeraient les organes. Se soumettre à l’ordre naturel des choses n’est donc pas un abandon de la raison. La vie raisonnable c’est, au contraire, savoir vivre conformément à la nature.

La maîtrise technique de la nature

Dans le Discours de la méthode (1637, VIème partie), Descartes fait de la domination scientifique et technique de la nature la condition du progrès de l’humanité. La science, en permettant la compréhension rationnelle des lois qui gouvernent les phénomènes naturels, offre la possibilité d’une véritable philosophie appliquée “par laquelle connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent […], nous les pourrions employer à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature”.

Selon Descartes, et une conception moderne dominante, la science n’est pas une activité contemplative et désintéressée, comme le pensaient les philosophes grecs. L’humanité doit chercher à comprendre les lois de la nature pour mieux les maîtriser, pour les mettre au service de l’homme : c’est aussi le point de vue de Bacon. Le développement de l’humanité suppose donc la domination de la nature. Science et technique sont les outils de cette émancipation et les facteurs décisifs du progrès vers le Bien de tous.

L’interaction de la nature et de la culture

L’emprise techno-scientifique sur la nature (y compris la nature biologique de l’homme lui même) annoncée par Descartes a complètement bouleversé notre rapport au monde naturel. Si l’on observe le fonctionnement social des hommes, il paraît très difficile de maintenir nature et culture dans un rapport de pure extériorité. Comment distinguer le naturel et le culturel dans un monde humain où toute matérialité a été élaborée et transformée pour répondre aux exigences toujours plus grande de notre bien être.

La société : un fait à la fois naturel et culturel

Citations sur la nature.

Aristote : La nature est un principe et une cause de mouvement et de repos pour la chose en laquelle elle réside immédiatement, par essence et non par accident (Physique)

Diogène Laërce : Ils entendent par nature tantôt la force qui contient la monde, tantôt celle qui fait pousser les êtes vivants sur la terre. La nature est une force stable qui se meut d’elle-même” (Vie et opinions des philosophes)

Descartes : Je connus de là que j’étais une substance dont toute l’essence ou la nature n’est que de penser (Discours de la Méthode)

Spinoza : La Nature, bien qu’ayant divers attributs, n’en est pas moins un seul Etre duquel tous ces attributs sont affirmés (Court Traité)

Malebranche : A proprement parler ce qu’on appelle nature, n’est rien autre chose que les lois générales que Dieu a établies pour construire ou conserver son ouvrage

Kant : La nature, c’est l’existence des choses, en tant qu’elle est déterminée selon des lois universelles

Hegel : La nature et l’esprit constituent la réalité de l’idée, l’une comme présence extérieure, l’autre comme savoir de soi. (Propédeutique philosophique)

Sartre : La nature c’est le choix de soi-même en face de la liberté oppressive des autres (Cahiers pour une morale)

Levi-Strauss : La nature, c’est tout ce qui est en nous par hérédité biologique (Entretiens)

You may also like

Citations sur les femmes

4 erreurs à éviter le jour du bac philo.

Les Notions au Programme de Philosophie en Terminale et cours associés

L’amour : Définition Philosophique

L’absolu en philosophie

Autrui en Philosophie : Cours, Définitions, Citations, Auteurs

11 Comments

Mohamed La nature est l’ensemble des etres vivants qui sont entourer par un jardin infinie sur un espace impointue, qu’a chaque jours se muet.

la nature est en brève définition tout ce qui entoure l’homme qui est en dehors de son oeuvre

Nature = Cosmos-Homme

Ton analyse est très pertinente et je me complais a penser que l’universalité de la vie est en quelque sorte la plus belle métaphore que le monde nous ai offert. ” L’abeille est un crayon” . Je pense que cette citation n’est pas assez mise en valeur dans notre époque de dépravation et de tristesse. Cordialement, encore un mot de plus dans cette vie morne.

La nature est un bien-être intérieur qui se forme à l’extérieur de l’humain et qui l’entoure.

Mais peut on à la fois préserver et dominer la nature ?

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Commentaire *

La modération des commentaires est activée. Votre commentaire peut prendre un certain temps avant d’apparaître.

Apprendre la philosophie

Découvrir la philosophie pas à pas

La nature – Philosophie – Terminale

Bienvenue sur Apprendre la philosophie ! Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute lire mon livre qui vous explique comment réussir votre épreuve de philosophie au bac : cliquez ici pour télécharger le livre gratuitement ! 🙂

Bienvenue sur Apprendre la philosophie ! Comme ça n'est pas la première fois que vous venez ici, vous voudrez sans doute lire mon livre qui vous explique comment réussir votre épreuve de philosophie au bac : cliquez ici pour télécharger le livre gratuitement ! 🙂

Bienvenue dans cet article dans lequel je vais vous présenter la notion de nature en philosophie qui est une des 17 notions du programme en terminale.

Le terme nature peut avoir plusieurs significations :

On peut définir la nature comme l’ensemble des espaces et des êtres qui n’ont pas été créés ou transformés par l’homme. (ex: une forêt vierge). La nature s’oppose donc à ce qui est artificiel ou culturel.

On peut ainsi dire que la culture c’est ce qui transforme à la fois la nature extérieure à nous, mais également notre nature humaine que nous transformons, par exemple, par l’éducation et l’instruction.

La nature d’une chose cela peut aussi signifier ce qui fait qu’elle est ce qu’elle est ou ce qui la définit.

Voilà pour les définitions, j’en profite pour vous rappeler que si vous voulez apprendre à faire une dissertation ou une explication de texte, vous pouvez télécharger tous mes conseils de méthodes via le formulaire en bas de l’article. Vous retrouverez notamment dans cet ebook toutes les définitions à bien connaître pour analyser finement un sujet de dissertation.

Les grands problèmes sur la nature en philosophie

Bien, à présent, quels sont les grands problèmes qui peuvent être posés sur la question de la nature en philosophie ? Je vais vous en donner quelques uns parmi les plus importants avec quelques réponses classiques :

– Premier sujet très classique : Le projet de maîtriser la nature est-il raisonnable ?

Ce sujet peut vous faire rapidement penser à Descartes, pour qui les sciences pourraient « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature ».

A ses yeux, nul doute qu’il est raisonnable de vouloir maîtriser la nature car maîtriser la nature c’est se prémunir contre bien des dangers. Il est dans notre intérêt de maitriser la nature car si nous connaissons bien les lois de la nature, si nous la contrôlons alors nous pouvons plus facilement nous protéger de ces aléas et survivre.

Et pourtant, n’est-ce pas plutôt fort prétentieux de prétendre que nous pourrions la maîtriser ? Croire que nous pourrions la contrôler totalement et la modifier à notre gré sans en subir les conséquences n’est-ce pas très dangereux ? Pascal, dans les Pensées, insiste plutôt sur le caractère misérable de l’homme par rapport à la nature. « Une vapeur, une goutte d’eau suffit pour le tuer » dit-il. A ses yeux, nous sommes faibles physiquement mais également sujet à nous tromper lourdement dans nos jugements. Nous devrions alors faire plutôt preuve d’humilité.

– Deuxième sujet : Peut-on se donner comme règle de suivre la nature ?

Ici suivre la nature peut signifier à la fois suivre les lois de la nature, mais également suivre notre nature humaine.

Et cette notion même de nature humaine pose question.

Si l’on en croit les stoïciens et notamment Sénèque, pour vivre heureux et libre, il faut vivre conformément à la nature ou donc en suivant la nature. Or, pour lui, cela signifie que nous devons écouter notre faculté spécifiquement humaine qui est la raison. Donc pour suivre la nature, il faut écouter notre raison et ne pas céder à nos désirs ou passions.

A cela on peut opposer la thèse de John Stuart Mill, pour qui il est absurde de prétendre vivre en suivant la nature et ce pour deux raison : d’abord dans bien des cas, nous n’avons pas le choix, les lois de la nature s’imposent à nous. D’autre part, si l’on prétend imiter la nature on va être conduit à commettre bien des horreurs. En effet, dans la nature il y a des catastrophes naturelles, de nombreuses victimes, des animaux se mangent entre eux, des espèces entières sont décimés par des maladies ou par une autre espèce. Est-ce vraiment quelque chose que nous pouvons vouloir suivre ?

– Troisième sujet: La culture dénature-t-elle l’homme ?

Ce sujet porte plus spécifiquement sur la nature humaine et suppose que la culture lui ferait perdre sa nature ou des qualités naturelles.

On peut alors envisager la thèse de Rousseau qui défend qu’effectivement le développement de la culture et plus précisément de la technique a pour effet d’amollir les hommes, de les rendre faibles et dépendants de outils et machines qu’ils ont créés.

A cette thèse, on pourrait opposer celle de Kant, qui envisage au contraire que la culture ne dénature pas l’homme mais est une condition pour qu’un petit homme devienne réellement un homme. En ce sens, un humain ne devient réellement un homme accompli que s’il est éduqué et cultivé.

– Quatrième sujet : les êtres humains sont-ils à part dans la nature ?

Ici, une thèse classique consiste à répondre que l’être humain est bien sûr à part dans la nature car il est le seul à avoir raison, conscience et libre arbitre. C’est en somme ce que défend Descartes quand il distingue les êtres humains des animaux qui, eux, n’ont pas le libre arbitre et sont toujours constamment déterminés par leurs instincts.

A cette thèse, on peut opposer les découvertes du grand naturaliste Darwin qui au 19e siècle a montré que l’être humain n’est finalement qu’une espèce comme les autres, produit de l’évolution des espèces. Peut-on alors réellement dire que nous sommes à part ?

Voilà pour cet article, j’espère qu’il vous permettra de mieux cerner les grandes questions que vous allez rencontrées sur la notion de nature en philosophie.

Si vous voulez en apprendre davantage sur le programme de philosophie vous pouvez vous rendre sur cette page ou sur ma chaîne Youtube .

Articles similaires

Laissez un commentaire annuler la réponse..

Évitez les fautes dans vos écrits académiques

Évitez le plagiat gratuitement, faire une bibliographie gratuitement.

- Dissertation

La méthode de la dissertation de philosophie !

Publié le 27 novembre 2018 par Justine Debret . Mis à jour le 7 décembre 2020.

Quelle méthode suivre pour une dissertation de philosophie ? C’est une question que l’on se pose depuis le lycée et qui nous préoccupe encore à l’université.

Table des matières

Étape 1 de la méthode d’une dissertation – analyser le sujet en profondeur, étape 2 de la méthode d’une dissertation – problématiser, étape 3 de la méthode d’une dissertation – faire un plan, étape 4 de la méthode d’une dissertation – argumenter, étape 5 de la méthode d’une dissertation – l’introduction, le développement, les transitions et la conclusion, étape 6 de la méthode d’une dissertation – la relecture et correction de votre dissertation, présentation gratuite, 1. lire le sujet attentivement.

Cela parait évident, mais la première étape est de lire le sujet en entier . Si plusieurs sujets de dissertation sont proposés, il vous faut les lire tous avant de choisir le sujet qui vous semble le plus approprié (celui que vous avez le plus préparé).

Exemple de sujets

2. définir les termes du sujet.

Il est primordial de définir les termes du sujet, afin de le comprendre et de choisir un angle d’attaque.

Conseil Utilisez l’étymologie des mots.

Les mots ont des définitions diverses et vous devrez choisir une définition spécifique pour les termes centraux du sujet en introduction.

Exemple de définition des termes

Sujet : Le travail n’est-il qu’une contrainte ?

Il faut définir les termes “travail”, “contrainte” et “qu’une”. Si des idées, des concepts, des théories ou des auteurs vous viennent à l’esprit, notez les sur votre brouillon !

Travail : au sens économique, le travail est une activité rémunérée ou non qui permet la production de biens et services. Avec le capital, c’est un facteur de production de l’économie. L’étymologie du terme travail est tripalium (instrument de torture), un instrument formé de trois pieux, deux verticaux et un placé en transversale, auquel on attachait les animaux pour les ferrer ou les soigner, ou les esclaves pour les punir.

Contrainte : une chose imposée par l’extérieur contre la volonté d’un individu (différent d’une obligation).

Qu’une : seulement, uniquement.

3. Faire un brainstorming sur le sujet

Soulignez les mots du sujet qui vous semblent essentiels et essayez de les définir ou de trouver des synonymes.

Étalez plusieurs feuilles de brouillon et écrivez toutes les idées qui vous viennent à l’esprit concernant votre sujet.

Relisez souvent le sujet pour éviter le hors-sujet.

L’analyse du sujet constitue une étape majeure de la réponse : elle cerne à viser précisément les exigences du libellé.

- Elle porte sur les termes essentiels figurant dans le libellé.

- Elle doit permettre de dégager le ou les problèmes posés par le sujet et de délimiter le domaine concerné par le sujet.

Exemple de brainstorming

- Le travail peut être un plaisir.

- Est-ce une contrainte ou une obligation que l’homme s’inflige ? Que serions-nous sans le travail ?

- C’est une activité imposée de l’extérieur, donc une contrainte.

- Le travail permet de nous libérer ?

- Le travail est une fin en soi ?

- Est-ce imposé par la société ?

Corriger des textes efficacement et rapidement

Corrigez des phrases, des paragraphes ou des textes entiers en un clin d'œil grâce à notre correcteur d'orthographe gratuit.

Corriger un texte gratuitement

Grâce aux définitions et au brainstorming , faites un travail de reformulation avec vos propres mots de la question qui vous est posée.

Astuce Commencez la question par “en quoi” (pour une réponse avec différents arguments) ou “est-ce que” (pour une réponse en thèse/antithèse).

Lors de la problématisation du sujet, demandez-vous si vous pouvez y répondre avec vos connaissances et si vos propos sont en relation directe avec le sujet de la dissertation de philosophie.

Exemple de problématique

Problématique : Est-ce que l’Homme est contraint ou obligé de travailler ?

Maintenant que vous avez une problématique, il faut faire un plan qui y répond. Recherchez des idées et notez-les de manière ordonnée.

En fonction du sujet de dissertation de philosophie proposé, un type de plan va s’imposer : dialectique, analytique ou thématique.

Nous conseillons de faire un plan en trois parties (et deux sous-parties). Toutefois, ce n’est pas obligatoire et vous pouvez faire deux parties (et trois sous-parties).

Il existe plusieurs types de plan :

- Le plan dialectique (ou critique).

- Le plan analytique.

- Le plan thématique

Exemple de plan

Plan :

I) Le travail n’est qu’une activité imposée par l’extérieur contre la volonté de l’Homme

A) L’origine du travail B) Il est imposé à l’humanité par d’autres Hommes C) Le travail et la société

II) Le travail est une activité que l’être humain s’impose librement à lui-même

A) Travailler est naturel pour l’Homme ? B) Le travail comme une libération C) Le travail est une fin en soi

L’analyse du sujet de la dissertation de philosophie permet de dégager deux ou trois idées qui sont les parties de votre développement.

Chaque argument est l’objet d’un paragraphe qui doit présenter une explication de l’argument, des exemples précis et une phrase conclusive.

Exemple d’argumentation

B) Le travail comme libération

Argument 1 : D’après Kant, l’Homme se dicterait librement le travail car il en aurait besoin pour se libérer de la nature qui est en lui. En effet, le travail est une activité qui induit de suivre des règles, et ces règles permettent à l’être humain de se libérer de la nature qui réside en lui, c’est-à-dire de se civiliser. Cette nature qui habite l’être humain s’exprime par le désir, l’instinct et les sentiments d’après Kant. Le travail est donc l’activité qui permet à l’Homme de ne plus être esclave de sa nature et d’accéder à l’estime de soi.

Exemple : C’est-à-dire que lorsque l’Homme travail, tout ce qu’il construit « il doit en avoir tout seul le mérite et n’en être redevable qu’à lui-même ». D’après Kant, le travail permet aussi d’évoluer et d’accéder à la culture, car si l’Homme ne travaillait pas, il serait resté au stade primitif. Par exemple, un consultant qui travaille pour Deloitte sur différentes missions continuera de se perfectionner et d’accumuler des connaissances au fil de sa carrière.

Conclusion : Par conséquent, l’Homme s’oblige à travailler pour se libérer de la nature qui est en lui et pour accéder à l’estime de soi, ainsi qu’à la culture.

Quel est votre taux de plagiat ?

En 10 minutes, vous pouvez savoir si vous avez commis du plagiat et comment l’éliminer.

- La technologie de Turnitin

- Un résumé de toutes les sources trouvées

- Une comparaison avec une base de données énorme

Faites la détection anti-plagiat

1. L’introduction d’une dissertation

L’introduction d’une dissertation de philosophie permet de poser le sujet et d’exposer clairement le problème.

Elle ne doit pas être trop longue (10 à 15 lignes) et s’adresse à un lecteur profane.

L’introduction d’une dissertation de philosophie doit comporter :

- une amorce ;

- l’énoncé du sujet (si c’est une citation, elle doit figurer dans l’introduction avec le nom de l’auteur) ;

- la définition des termes et reformulation du sujet ;

- la problématique ;

- l’annonce du plan de la dissertation.

Exemple d’introduction

Sujet : Le travail n’est-il qu’une contrainte?

Introduction :

« Le travail a quelque chose de semblable à la mort. C’est une soumission à la matière. » a dit Guillaume Apollinaire. Il pose ainsi la question du travail, comme une unique contrainte. L’étymologie latine du mot travail, « tripalium », signifie « instrument de torture ». En outre, c’est une action liée à la souffrance et qui possède une dimension fortement négative. Par définition, le travail est une activité de transformation de la nature qui a pour effet de transformer l’Homme lui-même. Pour Blaise Pascal, c’est un divertissement qui occupe une grande partie de la vie des Hommes et qui permet de masquer les problèmes essentiels de l’existence humaine. On définit une contrainte comme étant est une chose imposée par l’extérieur contre la volonté d’un individu. Or, il faut bien différencier une contrainte d’une obligation, qui elle est une activité que l’individu s’impose lui-même librement. On peut donc se demander est-ce que l’Homme est contraint ou obligé de travailler ? Dans un premier temps, nous nous demanderons si le travail n’est qu’une activité imposée par l’extérieur contre la volonté de l’Homme, puis dans un deuxième temps nous nous interrogerons sur le fait que le travail est une activité que l’être humain s’impose librement à lui-même.

2. Le développement

Le développement comporte deux ou trois parties, nettement séparées. Il faut sauter une ligne après l’introduction, entre chaque partie, et avant la conclusion.

Chaque partie est divisée en trois ou quatre paragraphes qui s’articulent autour d’un argument ou d’une idée directrice.

Tout argument doit être illustré par un exemple littéraire qui donne lieu à une analyse permettant au lecteur d’apprécier leur pertinence. Chaque partie s’achève sur une phrase de conclusion.

Exemple de développement

Effectivement, l’Homme s’imposerait librement le travail, car il en aurait besoin pour se libérer.

Exemple : C’est-à-dire que lorsque l’Homme travail, tout ce qu’il construit « il doit en avoir tout seul le mérite et n’en être redevable qu’à lui-même ». D’après Kant, le travail permet aussi d’évoluer et d’accéder à la culture, car si l’Homme ne travaillait pas, il serait resté au stade primitif.

Conclusion : Par conséquent, l’Homme s’oblige à travailler pour se libérer de la nature qui est en lui et pour accéder à l’estime de soi ainsi qu’à la culture.

Argument 2 : Par ailleurs, d’autres philosophes voient dans le travail un autre facteur de libération. En effet, pour Pascal, le travail permet à l’Homme de se libérer de la misère existentielle, qui est le maux le plus douloureux de l’espèce humaine et qui est en fait la définition de la condition humaine. La misère existentielle est en fait une angoisse, un ennui qui est commun à tous les Hommes et qui résulte d’une interrogation sur l’existence humaine.

Exemple : Ces questions existentielles, qui sont universelles, plongeraient l’Homme dans une angoisse et un ennui profond. Il existe de nombreuses questions de ce genre comme « que faire de sa vie ? » ou bien « que faire face à l’angoisse de la mort ? ». Pascal considère que pour se libérer face à ce maux l’Homme s’impose librement le travail, qui est un divertissement qui l’occupe et l’empêche de se poser ces questions existentielles. C’est-à-dire que le travail est la seule solution pour l’Homme face au sentiment insupportable que l’existence humaine est absurde.

Conclusion : Par conséquent, l’Homme se dicte librement le travail car c’est l’unique solution face à l’angoisse et l’ennui causés par la condition humaine. Le travail, d’après ces deux exemples constitue une obligation pour l’Homme dans le sens où il se l’impose librement afin de se libérer de la nature qui est en lui, ainsi que de la misère existentielle qui l’habite. Toutefois, le travail pourrait n’être considéré que comme une contrainte s’il constituait une activité réalisé pour une fin extérieure.

3. Les transitions

Dans une dissertation de philosophie, les transitions sont primordiales. Elles permettent de lier les parties entre elles.

Deux types de transitions sont utilisés :

- Les transitions entre grandes parties (I et II par exemple).

- Les transitions entre chaque sous-partie (entre A et B par exemple).

Une transition est faite de plusieurs parties :

- une mini-conclusion de la partie ou sous-partie précédente ;

- une critique d’un point faible de la partie précédente ;

- l’annonce de la partie qui suit.

Exemple de transition

Transition (de B vers C) :

Nous avons mis en exergue que le travail permet à l’Homme de se libérer de la nature qui est en lui et de sa misère existentielle (B). Toutefois, notre étude ne s’est pas encore intéressée aux autres apports du travail. Nous allons désormais nous intéresser au travail comme une fin en soi (C).

4. La conclusion d’une dissertation

La conclusion d’une dissertation de philosophie est une synthèse du développement. Il faudra clairement indiquer la réponse à la problématique de l’introduction. Il est possible d’ajouter ensuite une ouverture qui propose une extension de la réflexion sur un autre angle du thème.

Exemple de conclusion

Conclusion :

Le travail ne peut guère être uniquement considéré comme une simple contrainte même si il est imposé à l’Homme par d’autres individus. En effet, il s’agit aussi d’une obligation, une fin en soi, qui lui permet en quelque sorte de s’émanciper la nature qui est en lui ainsi que de sa condition humaine. Le travail permet en effet à l’Homme de se libérer d’aspects contraignant liés à l’existence humaine.

Voici une présentation de cours gratuite sur comment faire une dissertation. Vous pouvez l’utiliser avec vos élèves ou simplement de manière personnelle pour travailler la méthode de la dissertation de philosophie.

Sur Google Slides En version PowerPoint

Citer cet article de Scribbr

Si vous souhaitez citer cette source, vous pouvez la copier/coller ou cliquer sur le bouton “Citez cet article” pour l’ajouter automatiquement à notre Générateur de sources gratuit.

Debret, J. (2020, 07 décembre). La méthode de la dissertation de philosophie !. Scribbr. Consulté le 21 mai 2024, de https://www.scribbr.fr/dissertation-fr/methode-dissertation/

Cet article est-il utile ?

Justine Debret

D'autres étudiants ont aussi consulté..., exemple de dissertation de philosophie, exemple de dissertation juridique, conclusion d’une dissertation : comment la rédiger .

01 86 76 13 95

(Appel gratuit)

Cours : La nature

Les premières épreuves du bac 2024 sont pour bientôt ! Consulte notre dossier sur le contrôle continu et le calcul des notes de ton bac pour maximiser ta préparation pour les révisions à ton examen 💪

Introduction :

L’idée de nature nous est familière : nous pouvons parler d’aimer la nature ou de la nature profonde d’une personne, de même que nous distinguons ce qui est naturel de ce qui ne l’est pas. La nature est d’abord une évidence pour nous, mais si nous cherchons à définir ce que nous pouvons entendre par « nature », nous sommes vite confrontés à la polysémie de ce mot.

- Quel est le point commun entre les différents sens que recouvre ce terme ? La recherche de ce point commun correspond à ce qu’on appelle en philosophie l’essence : quelle est alors l’essence de la nature ?

- Puisqu’il est dans la nature de l’homme de modifier son environnement, est-il pertinent de distinguer la nature de son inverse : la culture ou l’artifice ?

- La difficulté à répondre invite à soulever un nouveau problème : le concept désigne-t-il une réalité objective, ou est-il avant tout normatif ?

Nous commencerons par essayer de définir le concept de nature par opposition à celui de culture : la nature désigne l’ensemble de ce qui existe indépendamment de l’action des hommes. Puis nous verrons comment, en tant qu’objet de connaissance, la nature est également l’objet d’un désir de maîtrise de la part des hommes. Enfin, nous nous interrogerons sur les enjeux écologiques et nous nous demanderons si l’on peut penser une nature dénaturée.

Penser la nature

La nature est l’ensemble des réalités matérielles existant indépendamment de l’humain, c’est-à-dire ce que nous pouvons observer tout autour de nous mais qui n’est pas le résultat d’une production des hommes. Cette définition correspond à la fois à la compréhension commune (la nature renvoie au monde plus ou moins sauvage tel qu’il existe hors de l’intervention humaine) et à celle de la philosophie. Elle suppose l’existence d’un monde non naturel, qui se distingue et s’oppose à la nature : la culture.

Nature et cosmos

Les philosophes antiques pensaient la nature comme un tout englobant l’ensemble de ce qui existe. Alors que le concept d’environnement renvoie à l’idée d’un milieu, à la fois cadre de vie et ressource vitale, celui de nature implique une totalité plutôt qu’un rapport de contenant à contenu. L’idée grecque de cosmos véhicule aussi celle d’un ordre, d’une harmonie qui présiderait à l’organisation de la totalité.

En tant que « tout » organisé, la nature désigne également la source de la vie. Elle est le principe de développement des êtres vivants. Par extension, la nature d’une chose signifie aussi son essence , c’est-à-dire ce qu’elle est profondément, ce qui constitue son être indépendamment des accidents qui peuvent en modifier l’aspect.

Le rapport de la philosophie antique à la nature n’est donc pas un rapport d’opposition (naturel / non naturel). Au contraire, les différentes écoles philosophiques grecques ont en commun l’idée que la nature constitue un modèle auquel on peut se conformer . Héraclite estimait ainsi que « La voie de la sagesse est de parler et d’agir en écoutant la nature » , et Marc Aurèle, dans les Pensées pour moi-même , affirmait : « Rien n’est mal qui est selon la nature » .

Les stoïciens (dont faisait partie Marc Aurèle) ont particulièrement insisté sur cette idée : s’interrogeant sur la meilleure manière de vivre, ils se sont efforcés de distinguer les tendances naturelles des hommes, par oppositions à des tendances non naturelles.

- Ainsi, par exemple, manger pour se nourrir est naturel, alors que manger par gourmandise ne l’est pas.

Pour vivre une vie bonne et philosophique, les hommes devraient suivre leurs besoins naturels et se tenir à distance de ce qui s’en écarte.

Nature et domination

Socrate a hérité des philosophes présocratiques la compréhension de la nature comme d’un cosmos : la nature est le principe premier de toute chose.

Présocratiques :

Les philosophes présocratiques sont des penseurs qui ont précédé Socrate, et dont Héraclite fait partie. Seuls des fragments de leurs textes nous sont parvenus ; de ce fait, on connaît assez mal leur enseignement.

Dans le Gorgias de Platon, Socrate (dont Platon était le disciple) rappelle cette conception harmonieuse de la nature :

« Certains sages disent […] que le ciel, la terre, les dieux et les hommes forment ensemble une communauté, qu’ils sont liés par l’amitié, l’amour de l’ordre, le respect de la tempérance et le sens de la justice. C’est pourquoi le tout du monde, ces sages […] l’appellent cosmos ou ordre du monde » .

Mais cette définition ne suffit pas à déterminer le sens que l’on donne à la nature.

Dans le Gorgias , Socrate discute avec Calliclès qui, partant d’une même définition de la nature, en tire des règles d’existence différentes. Pour Calliclès, suivre la nature ne signifie pas mener une vie simple, comme le pensent les stoïciens, ni s’efforcer de se rendre maître de ses désirs, comme le pense Socrate. Il élargit la définition en développant le concept de justice naturelle :

« […] la justice consiste en ce que le meilleur ait plus que le moins bon, et le plus fort que le moins fort. Partout il en est ainsi, c’est ce que la nature enseigne, chez toutes les espèces animales, chez toutes les races humains et dans toutes les cités ! »

Platon, Gorgias .

Selon Calliclès, la nature n’est pas seulement un principe d’harmonie et d’unité, elle est aussi une justification de la domination et de la force .

On voit que l’idée de nature, même si elle correspond à une définition précise, n’est jamais neutre : elle porte toujours en elle un système de valeurs.

Nature et lois physiques

Dans le texte de Platon, Calliclès distingue d’une part le monde de la nature, où chacun est libre de suivre ses pulsions et d’accroître sa propre puissance, et d’autre part, la société qui soumet les hommes à des lois. Cette distinction renvoie à une autre compréhension de la nature : la distinction du « naturel » et de l’ « artificiel » .

- La culture, l’art et la technique appartiennent à un monde proprement humain, contrairement à ce qui relève de la nature.

On peut ainsi définir l’art comme ce qui cherche à imiter la nature, ce qui signifie implicitement que l’art n’est justement pas une production de la nature, il est « artificiel ».

Aristote propose de distinguer les choses qui existent par la nature de celles qui existent par d’autres causes, auxquelles il donne le nom d’« art ».

Pourtant, contrairement à Calliclès, Aristote ne fait pas de la nature le domaine de la pure liberté , mais un univers régi par des lois au même titre que la société, comme celles du mouvement, de la naissance et de la mort, que l’observation peut déceler. Si la nature peut nous apparaître comme sauvage et dépourvue de rationalité humaine, elle est pourtant un monde avant tout physique , c’est-à-dire régi par les lois de la physique. Par rapport au monde artificiel des créations humaines, la nature est justement ce qui peut être compris à travers des lois scientifiques.

Au XVIII e siècle, en appui de cette théorie, Kant définira la nature ainsi :

« La nature , c’est l’existence des choses, en tant qu’elle est déterminée selon des lois universelles. »

Prolégomènes , 1783.

On peut donc comprendre la nature comme un tout, mais un tout régi par un ensemble cohérent de lois.

Utiliser la nature

La conception unitaire et harmonieuse de la nature n’est pas antithétique avec une approche scientifique et utilitaire. Mais, alors que les Anciens s’attachaient davantage à sa dimension harmonieuse, la modernité a vu dans la nature le terrain où exercer non seulement nos connaissances, mais également notre action.

La conception mécaniste : se rendre maître de la nature

La conception scientifique de la nature a trouvé, en philosophie, une expression dans le mécanisme.

Mécanisme :

Le mécanisme est une conception qui interprète les phénomènes matériels selon des relations de cause à effet. La nature de manière générale, mais aussi un corps vivant, peuvent ainsi être compris comme un ensemble de mécanismes répondant les uns aux autres.

Si l’on voit dans la nature avant tout un ensemble de causalités régies par des lois physiques, on peut suspendre toute pensée éthique et avoir à la nature un rapport avant tout utilitaire : la nature est en effet ce qui nous fournit des ressources pour vivre et on peut donc la rationaliser, l’exploiter afin d’en obtenir le plus possible. Certains dénoncent dans cette approche une vision anthropocentrique de la nature : l’homme ne se conçoit pas seulement comme une partie de la nature, il s’octroie vis-à-vis d’elle une position de maîtrise et de domination.

Il s’agit, en tout cas pour l’humanité moderne, de s’affranchir de la domination de la nature, ainsi que l’exprime Descartes :

« [Ces connaissances] m’ont fait voir qu’il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu’au lieu de cette philosophie spéculative, qu’on enseigne dans les écoles, on peut en trouver une pratique, par laquelle connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature . Ce qui n’est pas seulement à désirer pour l’invention d’une infinité d’artifices, qui feraient qu’on jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s’y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie. »

Descartes, Discours de la méthode , 1637.

Grâce aux connaissances techniques et scientifiques, les hommes pourraient se rendre « comme maîtres et possesseurs de la nature » . Il faut nuancer ce désir de maîtrise, Descartes disant bien qu’il s’agit de se rendre « comme » maître. Son objectif n’est pas la domination de la nature pour elle-même, mais l’amélioration des conditions de vie.

Cependant, en proposant un modèle basé sur l’intervention et le modelage de la nature, qui devient alors une possession humaine, Descartes renverse le modèle antique de l’harmonie.

La conception finaliste : la nature au service du progrès

L’idée que l’on peut façonner la nature n’est bien sûr pas nouvelle. C’est notamment le sens même de l’agriculture, qui consiste à intervenir sur notre environnement pour que poussent les plantes qui nous sont les plus favorables, au détriment de celles qui ne nous sont pas utiles.

Tout être vivant interagit avec son environnement pour créer un écosystème viable pour lui. Mais le rapport de l’homme moderne à la nature dépasse cette simple interaction. L’intervention sur la nature se fonde sur l’idée, déjà présente chez Descartes, d’une amélioration possible :

- la nature, imparfaite par elle-même, peut être réorientée et améliorée.

Le mécanisme, en particulier chez Descartes, s’oppose au finalisme. Le premier explique les phénomènes par leurs causes, et le deuxième par leurs fins.

Pourquoi pleut-il ?

- Conception mécaniste : parce que l’eau des nuages a subi une condensation.

- Conception finaliste : pour arroser les plantes.

Chercher la finalité de la nature, c’est donc chercher à quoi elle sert, mais aussi qui elle doit servir : c’est en faire un moyen servant des buts, généralement humains.

Spinoza critique cette manière d’expliquer la nature dans un célèbre passage de l’ Éthique :

« Le finalisme est un des préjugés, véhiculé notamment par la religion, que la pensée doit combattre » .

Appendice du livre I

En distinguant conceptuellement fin et moyen, Kant a contribué à circonscrire le rôle de la nature :

« Les êtres dont l’existence dépend, à vrai dire, non pas de notre volonté, mais de la nature, n’ont cependant, quand ce sont des êtres dépourvus de raison, qu’une valeur relative, celle de moyens, et voilà pourquoi on les nomme des choses ; au contraire, les êtres raisonnables sont appelés des personnes, parce que leur nature les désigne déjà comme des fins en soi, c’est-à-dire comme quelque chose qui ne peut pas être employé simplement comme moyen, quelque chose qui par suite limite d’autant toute faculté d’agir comme bon nous semble (et qui est un objet de respect). »

Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs , 1785.

Si la nature est dépourvue de raison, elle n’a donc qu’une « valeur relative » , c’est-à-dire relativement à ce qu’elle permet de réaliser (par exemple, se nourrir). La nature est ici définie comme moyen et non comme fin en soi, c’est-à-dire comme ce qui vaut pour soi-même. En tant que moyen, elle est donc au service d’une fin qui lui est extérieure .

Plus encore, la distinction kantienne entre moyen et fin délimite également ce qui est objet de respect : les êtres humains le sont, en tant qu’être raisonnables, mais selon Kant la nature ne saurait être digne de respect.

Dénaturer la nature ?

On voit aujourd’hui toutes les limites de cette conception utilitaire de la nature, ne serait-ce que parce qu’elle est en réalité contraire à ce qui est utile à l’humanité. Le monde naturel transformé par l’homme se retourne en effet contre celui-ci.

- Mais est-ce encore un monde naturel ou s’agit-il, au contraire, d’une nature dénaturée ?

- Si la nature désigne ce qui existe spontanément, hors de toute action humaine, quel est le statut de l’homme ?

Il n’y aurait pas de sens à faire de l’homme un être extérieur à la nature. Mais, si on suspend la distinction entre le naturel et l’artificiel, comment comprendre le référent auquel renvoie le mot « nature » ?

Rien n’est naturel ?

Suspendre cette distinction apporte pourtant une réponse possible à ce paradoxe d’une nature dénaturée. Certes, l’homme peut transformer la nature, mais c’est le propre de tout être vivant, même si c’est dans une moindre mesure. L’intervention humaine aboutit bien souvent à bouleverser l’équilibre qui existait antérieurement, mais l’homme est bien, lui aussi, un produit de la nature.

L’anthropologie et la philosophie ont distingué, pour parler de l’humanité, la nature et la culture .

- La culture serait ce qui se distingue de la nature en s’éloignant d’elle. Ainsi, ce qui chez l’humain ne relève pas de l’instinct mais varie selon les milieux, par exemple la langue ou la manière de se nourrir, serait propre à la culture.

On peut cependant objecter à cette conception que la culture est justement dans la nature de l’homme. Certes, chaque communauté humaine est spécifique et se distingue des autres ; mais elles ont toutes en commun de produire des éléments que l’on identifie comme « culturels », tels que la langue, les coutumes, les structures familiales ou les faits religieux.

S’il n’y a pas de sens à distinguer à propos de l’homme une dimension « naturelle » et une dimension « culturelle », peut-être en va-t-il de même pour ce que l’on désigne comme nature.

L’anthropologue français Philippe Descola a critiqué le dualisme entre nature et culture, en observant que le concept de nature, loin d’être universel, était au contraire propre à la pensée occidentale. Il explique que « sans doute la nature n’existe-t-elle pas pour bien des peuples comme un domaine ontologique [c’est-à-dire formant la même unité qu’un être] autonome » et que la question de la nature ne s’est « guère posée pour de nombreuses cultures. C’est là un fétiche qui nous est propre » ( Par-delà nature et culture , 2005).

Il montre ainsi que pour les Indiens d’Amazonie qu’il a pu étudier, les plantes et les animaux peuvent être perçus comme des entités humaines, et inversement les êtres humains être compris comme des créatures animales ou végétales : l’ensemble de ce qui existe n’est pas compris à travers la dualité entre le naturel et le non naturel.

Le danger de l’argument naturaliste

Conserver la dualité ne se fait pas seulement au détriment de la nature, dans un rapport de violence et de domination : cette domination peut s’exercer contre l’humanité elle-même. C’est ce qui se produit lorsque les concepts de nature et de naturel deviennent un argument pour justifier certaines pratiques humaines ou, au contraire, en condamner d’autres.

- On pourra évoquer par exemple l’utilisation de l’argument de nature servant à affirmer que les inégalités de genre sont d’origine « naturelles ». On a longtemps estimé (et certains l’estiment encore) que les femmes avaient, du fait même de leur nature biologique, un rôle différent de celui des hommes ; notamment parce qu’elles peuvent porter et mettre au monde des enfants.

- L’homosexualité est également régulièrement taxée de « pratique contre-nature ».

L’idée antique selon laquelle il faudrait suivre la nature n’est pas sans danger. Plus exactement, cette idée devient dangereuse lorsqu’on perd de vue la dimension axiologique de son concept.

Axiologie :

L’axiologie est la science des valeurs, qu’elles soient morales, philosophiques, esthétiques, etc. Dire d’un concept qu’il est axiologique signifie qu’il n’est pas neutre et qu’il implique un système de valeurs.

La nécessité d’une réflexion éthique et politique

Réfléchir à la nature, c’est donc réfléchir aux valeurs que nous mettons, parfois inconsciemment et implicitement, dans ce concept.

Cette idée rejoint la nécessité actuelle de mener une réflexion éthique et politique sur la nature, en raison des enjeux écologiques propres à notre époque.

L’écologie, en tant que discipline biologique, étudie l’interaction entre les êtres vivants et leur milieu, et postule que ceux-ci parviennent à un équilibre. En tant que pensée politique, l’écologie est la défense, notamment par des mesures politiques, de cet équilibre.

- La pensée écologique continue donc de distinguer l’homme et la nature, mais le rapport des deux notion se complexifie à l’âge de l’« anthropocène ». Ce terme est parfois employé pour qualifier notre présent : c’est une époque, dans l’histoire de la Terre, où les actions humaines ont un impact significatif sur l’équilibre global du « tout ».

Cependant, il ne s’agit plus d’une position de valeur mais d’un constat : l’opposition entre naturel et artificiel est devenue un fait.

Développée dans les années 1970 par des scientifiques, notamment par le climatologue Lovelock, « l’hypothèse Gaïa » envisage la terre comme un système vivant et adaptatif. Il s’agit bien d’une pensée de la nature qui conçoit celle-ci comme un tout, mais une totalité changeante, au même titre que l’est un individu.

D’un point de vue écologique aussi bien que philosophique, on peut en effet envisager la nature comme une vaste entité, un super-organisme, composé de l’ensemble de ce qui est.

Conclusion :

Il est difficile de parvenir à un concept unifié de la nature. À travers l’Histoire, l’usage et la signification de ce mot ont grandement variés. Ce qui se dégage de ces multiples interprétations, c’est que l’idée de nature repose avant tout sur des postulats métaphysiques, par exemple sur une conception mécaniste ou finaliste du monde. Ces postulats métaphysiques impliquent également que la nature est avant tout un concept axiologique, c’est-à-dire chargé de valeurs. Il importe donc de mettre à jour ces valeurs, soit pour s’en méfier, et se garder d’un discours qui prescrit aux êtres humains leurs manières d’agir au nom d’une conformité avec la nature, soit, au contraire, pour défendre les valeurs qu’une pensée uniquement utilitaire contribue à détruire.

- Philosophie

- Cours : La nature

La nature Cours

On ne définit pas la nature de la même façon selon qu'on la considère d'un point de vue scientifique, métaphysique ou ontologique. Rendre rationnellement compte de la nature se heurte aux limites de la compréhension humaine de la nature. En effet, l'homme a une compréhension proprement humaine de la nature. La possibilité d'un accès humain à la nature en tant que telle peut toutefois se faire grâce à une redéfinition du concept de nature et de finalité ou grâce à l'art.

Les définitions de la nature

La nature peut se définir d'un point de vue scientifique, d'un point de vue métaphysique ou encore d'un point de vue ontologique. Selon ces différents points de vue, différents problèmes philosophiques se posent.

D'un point de vue scientifique, la nature se définit comme l'ensemble de la réalité matérielle indépendante de l'activité et de l'histoire humaines. C'est le cadre dans lequel vivent tous les êtres vivants, et que l'homme tente d'expliquer par un ensemble de lois : les lois de la nature. Cependant la nature ne se réduit pas au réel dans son aspect physique. Elle doit aussi être comprise comme milieu, c'est-à-dire un cadre protecteur et nourricier qui permet la vie. D'un point de vue physique et biologique, l'homme naît et vit dans une nature qui le dépasse. La nature apparaît comme une immensité spatiale comparée à la taille humaine, et comme une immensité de forces (cataclysmes, tremblements de terre) comparée à la puissance humaine. Il semble alors que l'homme ne puisse pas comprendre ce qu'est la nature, mais être au contraire toujours dépassé par elle, bien que compris en elle. Ainsi l'expression « être dans la nature » signifie « être perdu ».

D'un point de vue métaphysique, la nature paraît douée d'une finalité qui lui est propre.

Métaphysique

D'un point de vue philosophique, la métaphysique désigne la connaissance de ce qui existe au-delà du monde visible, en dehors de l'expérience du sensible que l'on peut faire.

Quand on dit que la nature est bien faite, on la désigne comme un tout harmonieux répondant parfaitement à la fin qui est la sienne. La nature serait alors comparable à l'œuvre conçue par un architecte divin, qui lui assignerait à la fois sa forme et sa fin. Comment un intellect humain peut-il comprendre ce qu'est la fin de la nature, en tant que cette fin relève du divin ? L'intellect humain ne peut pas rivaliser avec l'intellect divin.

D'un point de vue ontologique, la nature renvoie à l'essence.

L'ontologie est une partie de la philosophie qui a pour objet l'étude de l'existence, du devenir, de la durée.

L'essence est l'ensemble des caractères innés qui définissent un être ou une chose, c'est-à-dire indépendamment de toute détermination biologique, sociale, culturelle ou historique.

Ainsi, la nature humaine désigne ce qui fait l'essence de l'homme. La condition humaine fait obstacle à une compréhension de la nature en tant que telle. L'homme, en se civilisant au cours de son histoire, s'est éloigné de la nature pour aménager son espace vital, qui est un espace culturel et social. Ce faisant, il s'est aussi éloigné de sa propre nature, supplantée alors par la culture. La nature humaine serait inaccessible à l'homme lui-même, car ensevelie sous les couches de sa culture. Comment un accès de l'homme à la nature est-il possible, quand l'homme est par essence à la fois éloigné d'elle, dépassé par elle, tout en ne pouvant vivre qu'en elle ?

Rendre rationnellement compte de la nature

L'ensemble des phénomènes naturels, quand ils ne font pas l'objet d'une étude scientifique et rationnelle, peuvent sembler résulter de causes divines et surnaturelles. Rendre compte rationnellement de la nature libère l'homme de ses peurs superstitieuses et désigne les causes des phénomènes naturels comme des causes naturelles.

La possibilité d'une étude scientifique et rationnelle de la nature

Le poème de Lucrèce De la nature des choses (I er siècle av. J.-C.) est une présentation dans la langue latine de la physique d'Épicure, exposée dans la Lettre à Hérodote . La physique épicurienne est matérialiste et antifinaliste. L'atomisme permet d'expliquer scientifiquement et rationnellement la nature sans avoir besoin de recourir à une intervention des dieux.

La dédivinisation de la nature

En cherchant les causes physiques de la nature, Lucrèce tente de libérer les hommes des peurs dues aux superstitions religieuses. L'ignorance des causes naturelles conduisent en effet les hommes à attribuer aux phénomènes naturels et à la nature tout entière une origine divine.

Cette croyance superstitieuse qui explique la nature par des fables et des mythologies engendre chez l'homme la peur des dieux. Les actions faites pour conjurer la colère des dieux causent alors le malheur des hommes.

Lucrèce reprend dans De la nature des choses , I, le mythe d'Iphigénie. Pendant la guerre de Troie, la flotte du roi Agamemnon est contrainte de rester au port d'Aulide, car l'absence de vent empêche les bateaux de partir. Cette situation serait due à la colère divine de Diane, car Agamemnon a tué une biche qui lui était consacrée. Pour réparer sa faute et pour que les vents se lèvent, il doit sacrifier sa propre fille Iphigénie sur l'autel de Diane.

La connaissance de la nature des choses est un remède contre les superstitions religieuses. Lucrèce pose alors le principe selon lequel rien ne naît à partir de rien. Il n'y a pas de génération spontanée. Les dieux ne sont pas tout-puissants : ils ne peuvent pas créer par leur simple pouvoir. La démarche scientifique de Lucrèce vise donc non seulement à expliquer rationnellement la nature, mais aussi à délivrer les hommes d'une peur irrationnelle. Cette démarche contribue donc au bonheur humain.

« Il faut donc dissiper ténèbres et terreur de l'esprit, et cela, ni rayons du soleil, ni brillants traits du jour ne le font, ce qu'il faut, c'est bien voir la nature et en rendre raison. Et l'exorde, pour nous, en sera ce principe que rien ne naît jamais, divinement, de rien. Car, si la peur ainsi étreint tous les mortels, cela vient de ce que, sur terre et dans le ciel, ils se trouvent témoins de quantité de choses dont ils sont hors d'état, pour aucune raison, de comprendre pourquoi cela peut bien se faire, et qu'ils attribuent donc à un vouloir divin. Et pour cette raison, lorsque nous aurons vu que rien ne peut jamais être créé de rien, alors, de cet endroit, nous verrons déjà mieux ce que nous cherchons, savoir, d'où toute chose peut bien être créée, et de quelle façon toute chose se fait sans le concours des dieux. »

De la nature des choses , I

vers 146-155

La physique atomiste

La physique atomiste permet d'expliquer la nature par les causes physiques que sont l'existence du vide et des atomes et les mouvements de ces derniers.

Puisqu'il n'y a pas de génération spontanée divine, il faut chercher les cause réelles et matérielles de la nature et de ses phénomènes. Pour Lucrèce, l'ensemble de la nature s'explique par l'existence des atomes et du vide. L'atome est le plus petit des éléments des corps composés et donc de l'univers entier. C'est la partie la plus élémentaire de la matière : étymologiquement, « atome » signifie « insécable ». C'est donc par l'existence et le mouvement des atomes que Lucrèce rend compte de la nature dans son ensemble phénoménal. Les atomes sont invisibles et en nombre infini. Ils sont en perpétuel mouvement et s'assemblent pour former des agrégats. Ces agrégats constituent toute la réalité matérielle.

« Sois contemplatif quand les feux du soleil entrent dans la maison, quand dans l'obscurité il répand ses rayons, et tu verras alors, et de mille manières, beaucoup de corps menus se mêler, dans le vide, au sein de la lumière même des rayons, et, comme les soldats d'une éternelle guerre, se livrer des combats, lutter par escadrons sans jamais arrêter, tant, sans désemparer, les viennent tourmenter alliances, ruptures ; et tu pourrais par-là deviner de quel genre est l'agitation des éléments premiers des choses quand ils vont à travers le vide, dans l'exacte mesure où une chose peut, quoique petite, offrir un exemple des grandes, et mettre sur la voie d'en avoir connaissance. »

De la nature des choses , II

vers 114-124

Tous les atomes ne sont pas utilisés pour former des agrégats, mais certains sont en mouvement dans le vide, dans l'attente de former des agrégats. Ces atomes sont comme les grains de poussière qui se meuvent dans un rayon de soleil. Ils se heurtent les uns aux autres. Le choc les fait s'agréger ou se séparer, d'où l'analogie militaire. Cette double analogie expose le mouvement permanent des atomes dans le vide.

Lucrèce s'interroge alors sur le mouvement faisant que les atomes se choquent et s'assemblent en agrégats. En effet, les atomes sont des corps durs et denses. Ils tombent à la verticale dans le vide. Dans cette situation, il est impossible qu'ils se rencontrent. Il est alors nécessaire que la trajectoire des atomes soit déviée afin qu'ils se choquent et forment des agrégats, c'est-à-dire qu'ils constituent en s'agrégeant la réalité matérielle de toute chose. Ce mouvement créateur, cette déclinaison, c'est le clinamen.

Le refus du finalisme naturel

L'explication de l'ensemble de la nature par des causes physiques conduit au rejet de tout finalisme, qu'il soit externe ou interne.

Le finalisme est une doctrine philosophique qui croit à la finalité comme explication de l'Univers.

Il existe un refus du finalisme externe. Pour les épicuriens, les dieux existent, mais ils ne se soucient pas des affaires du monde. Les épicuriens ne sont pas athées au sens strict, mais ils rejettent les mythes sur les dieux : ils sont anti-providentialistes. Selon eux, le monde n'a pas été créé par les dieux, c'est-à-dire qu'il n'est pas régi par une volonté divine. De plus, il ne fut pas créé pour l'homme : la nature n'est pas bienveillante envers l'homme. Au contraire, malgré sa fécondité infinie, la nature est pleine d'imperfections. L'homme doit alors aménager lui-même son propre milieu au sein de cette nature inhospitalière. Il y a donc un double rejet d'une cosmologie et d'une anthropologie finalistes.

Il existe également un refus du finalisme interne. Rien dans la nature ne naît afin que l'on en fasse usage, mais ce n'est qu'après sa naissance qu'une chose naturelle impose son usage au cours du temps. Aucune finalité ne guide la découverte de l'usage des membres, mais l'expérience permet aux hommes d'assigner différents usages à leurs membres en fonction de leurs besoins. Ainsi, les organes ont précédé l'usage que les vivants en font au cours de l'histoire. À l'inverse, un usage particulier précède la fabrication d'un artefact particulier. L'homme doit ses découvertes à l'expérience qu'il fait de la nature, et aucunement à une intervention divine. Lucrèce dit ainsi au chant V que c'est en observant les choses se ramollir sous la chaleur du soleil que l'homme a appris l'art de cuire les aliments.

La philosophie atomiste de Lucrèce permet de penser rationnellement la nature, en évinçant toutes les chimères de la superstition religieuse. Cependant, Lucrèce, en refusant la providence, rejette tout finalisme naturel. La nature semble cependant être un tout harmonieux composé à la fois de hasard et de nécessité.

La finalité de la nature (Phusis) ou la composition du hasard et de la nécessité

Aristote, dans Métaphysique , V, 4, définit le concept de Phusis comme le mouvement consistant à venir à être par soi-même. La Phusis se rattache au mouvement téléologique de croître, pousser, faire naître, se développer. « Phusis se dit, en un premier sens, de la génération de ce qui croît ». L'ensemble des êtres possédant ce mouvement sont des êtres par nature.

L'obéissance de la nature à une fin

Tout ce qui appartient à la Phusis possède un principe de mouvement propre qui va le mener à la fin qui est la sienne. À l'inverse, les artefacts sont le produit d'un art (par exemple, un lit est le fruit de l'art du menuisier), et ne possèdent en eux-mêmes aucune puissance innée de changement. On distingue ainsi le naturel et l'artificiel.

Le mouvement qu'est la Phusis fait passer de l'être en puissance (dunamis) à l'être en acte (entéléchie). Ce mouvement est dit « par nature » car il est le mouvement par lequel tout élément de Phusis parvient à sa fin propre.

« De plus, la nature entendue comme génération est un chemin vers une nature. Ce n'est pas comme le traitement médical, dont on ne dit pas qu'il est une voie vers la santé, car, nécessairement, le traitement médical procède de l'art médical et ne va pas vers l'art médical ; mais la nature [comme génération] n'est pas dans le même rapport à la nature, et ce qui croît naturellement en venant de quelque chose, va ou croît vers quelque chose. »

Physique , II, 1

La nature comme matière et comme forme

La nature est composée de matière et de forme. Cette complémentarité est l'hylémorphisme. Tout élément de la Phusis tend ainsi par nature vers la forme finale qui est la sienne propre. Le scientifique comprend donc la nature en déterminant qu'elle est la fin propre de chaque chose, le « ce en vue de quoi » est chaque chose.

« La nature se dit donc ainsi d'une première manière : la matière sous-jacente première de chacun des êtres qui ont en eux-mêmes un principe de mouvement et de changement ; d'une autre manière, c'est la figure et plus précisément la forme selon la définition. »

On note que ce mouvement ne concerne pas seulement les êtres vivants, mais bien tous les éléments de la Phusis : une plante qui croît tend vers son entéléchie, tout comme le feu qui est porté vers le haut.

Plus encore, Aristote dit dans Politiques I, 2 que la cité est une communauté naturelle, car elle est la fin de toutes les autres communautés que sont la famille et le village. Elle est la meilleure des communautés car elle procure l'autarcie. Ce n'est donc qu'au sein de la cité que l'homme peut atteindre sa propre fin.

La finalité et les ratés dans la nature : l'existence du hasard

Tout en pensant une nature finalisée, Aristote donne une grande place au hasard, qu'il présente comme une cause efficiente, c'est-à-dire une cause d'où part un changement.

Dans Physique , IV, Aristote revient sur la thèse atomiste qui place la spontanéité aux origines du monde. Il contredit cette thèse en affirmant que la nature n'est pas entièrement constituée de hasard, mais également de nécessité.

Puisque la nature n'est pas entièrement soumise à la providence, mais qu'elle comporte aussi une part de hasard, elle présente des ratés, comme le sont les monstres. Dans Génération des animaux , IV, 2, Aristote explique que dans le cas du monstre, la nature a dévié de l'espèce, de « l'en vue de quoi » propre à un être particulier. Ainsi, le monstre n'a pas pour cause la nature, sinon il serait conforme à la finalité de la nature, et ne serait de fait pas un monstre. La cause du monstre est le hasard.

« Le monstre n'a rien de nécessaire relativement à la cause finale et au but poursuivi ; il n'est nécessaire qu'au point de vue du hasard, puisque c'est dans le hasard qu'il faut chercher la cause des monstruosités. »

Génération des animaux , IV, 2

Ainsi, s'il y a de la finalité dans la nature et que toutes les choses sont par nature orientées vers une certaine fin, tout dans la nature n'est pas finalité. Autrement dit, si la nature ne fait rien en vain et que tout ce dont elle est la cause obéit à une finalité, elle ne fait cependant pas tout ce qu'elle veut.

La liberté est-elle encore possible au sein de la finalité de la nature ? Ainsi que l'expose Pierre Aubenque dans La Prudence chez Aristote , l'existence du hasard dans le monde libère l'homme de ce qui serait un destin, en même temps qu'il rend son existence précaire. L'action humaine libre est possible en tant qu'elle s'insère dans la trame d'une providence trop lâche.

L'étude aristotélicienne de la Phusis permet de rendre raison de ce qu'est la nature. Cependant, la connaissance humaine de la nature ne saurait être pleine et entière. Elle comporte des bornes qui sont celles de la finitude de l'homme.

Les limites de la compréhension humaine de la nature

La compréhension humaine de la nature se heurte à une double limite : biologique et métaphysique. En tant qu'il est un vivant, l'homme ne peut embrasser la totalité de la nature, mais seulement des fragments de celles-ci : son milieu. En tant qu'il est une créature à l'entendement limité, l'homme ne peut accéder ni aux principes ni aux fins de la nature.

Les limites biologiques : la réduction de la nature au milieu

Tout sujet biologique n'appréhende jamais la nature dans son entièreté, mais seulement un fragment de cette nature : son milieu.

C'est ce qu'explique Jakob von Uexküll dans Milieu animal et milieu humain .

« Le milieu n'est qu'un morceau infime de la nature, découpé selon les aptitudes d'un sujet. »

Jakob von Uexküll

Milieu animal et milieu humain

Cette limite de l'appréhension de la nature par le vivant vaut donc également pour l'homme. Ce dernier se procure certes des moyens lui permettant de percevoir davantage de pans de la nature (des perceptils). Avec un sous-marin ou un télescope, l'homme peut percevoir des milieux qui ne sont pas les siens, et ainsi repousser les limites de son propre milieu. Il ne parviendra cependant jamais à embrasser la totalité de la nature.

Beaucoup de fonds marins sont inexplorés et l'homme ne saurait observer toutes les galaxies.

De plus, l'homme ne saurait embrasser l'ensemble des fonctions d'un même milieu. Ainsi, un spécialiste des ondes aériennes et un musicologue étudient certes le même milieu, mais pour l'un il n'y a que des ondes et pour l'autre il n'y a que des sons. La nature dans l'ensemble de ses milieux, et dans l'ensemble des fonctions de chacun de ses milieux, reste inaccessible à l'homme.

Les limites métaphysiques

L'homme est pris entre l'infiniment grand et l'infiniment petit de la nature. Cependant, son entendement, même s'il est limité, lui permet d'avoir conscience de cette situation d'entre deux qui est la sienne.

L'homme ne peut pas connaître l'infinité des univers ni l'infinité des parties d'un ciron à cause de la finitude de son entendement.

« Un ciron lui offre dans la petitesse de son corps des parties incomparablement plus petites, des jambes avec des jointures, des veines dans ses jambes, du sang dans ces veines, des humeurs dans ce sang, des gouttes dans ces humeurs, des vapeurs dans ces gouttes ; que, divisant encore ces dernières choses, il épuise ses forces en ces conceptions. »

Blaise Pascal

Pensées , publié dans Revue des deux mondes

Cependant, l'homme est une créature privilégiée, car il possède assez d'entendement pour avoir conscience de la situation qui est la sienne.

Ces deux limites à la compréhension de la nature ne sont pas à placer sur le même plan. En effet, la première concerne le vivant en général, tandis que la seconde est propre à l'homme. L'homme est un vivant doué de raison, si bien que sa manière d'appréhender la nature n'est pas seulement biologique. Une compréhension rationnelle proprement humaine de la nature est possible mais, comme l'indique la seconde limite, elle ne sera jamais complète à cause de la finitude de notre entendement. Quel regard l'homme porte-t-il sur la nature pour la comprendre ?

La compréhension humaine de la nature

L'homme doit prendre acte des limites de sa propre compréhension de la nature. Il se ménage alors un accès à la nature, mais sans chercher à outrepasser ses limites. Une compréhension proprement humaine de la nature est alors possible.

Mettre la nature en ordre : l'épistémé classique

Afin de comprendre la nature, l'entendement humain doit procéder à sa mise en ordre. L'histoire naturelle est rendue possible par le maintien d'une distance entre la nature et le langage humain qui la désigne, c'est-à-dire entre le mot et la chose. Le mot comme le tableau représentent la chose, mais ils ne sont pas la chose elle-même. À l'âge classique, l'histoire naturelle procède à une mise en tableau de l'ensemble des phénomènes naturels afin d'expliquer la nature. On parle de taxionomie. Ainsi que l'explique Foucault dans Les Mots et les Choses , au chapitre 5 « Classer », le tableau repose sur la structure et le caractère.

Dans Les Mots et les Choses , chapitre III, Michel Foucault explique que « représenter » l'ordre dans lequel l'homme met les choses de la nature ne concerne pas l'être des choses, mais seulement la manière dont elles peuvent être connues. Cet ordre apparaît alors comme nécessaire et naturel par rapport à la pensée, et comme arbitraire par rapport aux choses. L'homme use alors de signes de convention lui servant de grille de lecture. Autrement dit, l'homme n'essaie pas de parler le langage de la nature, car elle lui restera toujours en elle-même inaccessible. Il tâche au contraire d'ériger un langage permettant l'explication de la nature par l'entendement humain.

Michel Foucault prend l'exemple du tableau de Port-Royal qui est un signe ayant pour contenu que ce qu'il représente. De plus la représentation qu'est le tableau se donne lui-même comme représentation. Autrement dit, le tableau ne se substitue pas à la chose qu'il représente, mais il est pleinement affirmé dans sa fonction représentative, dans sa fonction de renvoi à autre chose que lui-même. Ainsi, le régime représentationnel est à la fois indication (rapport à l'objet) et apparition (manifestation de soi).

La structure permet la description des éléments visibles de la nature. Il ne s'agit cependant pas de décrire tout ce que l'on perçoit, mais seulement les aspects qui pourront être analysés, reconnus par tous et dotés d'un nom que tout le monde pourra employer. Ainsi, la structure limite et filtre le réel afin de lui permettre d'être transcrit dans un langage.

Avec la structure, on s'intéresse à un élément de la nature pris en lui-même. Avec le caractère, on s'intéresse au voisinage de cet élément, c'est-à-dire que l'on considère les cases du tableau adjacentes à celle de cet élément, afin de savoir quels autre éléments lui sont proches. Ainsi, l'histoire naturelle désigne à la fois très précisément les individus particuliers et les situe dans un système de ressemblance/différence qui les place les uns par rapport aux autres.

Un exemple de mise en ordre de la nature sont les cabinets d'histoire naturelle : la mise en ordre de la nature permet ainsi sa compréhension.

« Pour former un cabinet d'histoire naturelle, il ne suffit pas de rassembler sans choix, et d'entasser sans ordre et sans goût, tous les objets d'Histoire naturelle que l'on rencontre ; il faut savoir distinguer ce qui mérite d'être gardé de ce qu'il faut rejeter, et donner à chaque chose un arrangement convenable. L'ordre d'un cabinet ne peut être celui de la nature ; la nature affecte partout un désordre sublime. »

Denis Diderot, Jean Le Rond d'Alembert

« Cabinet », Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences et des arts

Pour comprendre la nature, il faut la mettre en ordre. L'ordre du cabinet, par sa dimension pédagogique, se heurte au « désordre sublime » de la nature. Les pièces d'une collection d'histoire naturelle ne doivent pas être exposées comme si elles étaient jetées pêle-mêle comme dans un puit. Dans ce cas, le spectateur ne distingue pas bien chaque pièce et ne retire de sa visite que le chagrin d'être privé de tant de richesses.

La distance du langage et du regard humain vis-à-vis de la nature qu'ils prennent pour objet permet d'accéder et de comprendre la nature sur un mode représentationnel. Cette représentation requiert une mise en ordre de la nature, ce qui se traduit notamment par sa mathématisation.

La nature ordonnée ou la nature obéissant à des lois

Une façon d'ordonner la nature pour la rendre compréhensible par l'entendement humain est de lui donner des lois. Encore faut-il cependant fonder la légitimité de ces lois, afin de les désigner comme les lois de la nature, et non les lois que l'homme donne arbitrairement à la nature.

Les lois de la nature

Opérer une mathématisation de la nature en énonçant ses lois permet une parfaite intelligibilité de la nature. Cette mathématisation de la nature, que la théorie mécaniste réduit à un ensemble de lois, s'accompagne d'une naturalisation de la mathématique. Autrement dit, la nature est explicable par des lois mathématiques car elle est d'essence mathématique.

Ainsi dans Traité du monde et de la lumière , chapitre VII, René Descartes énonce les trois lois fondamentales de la nature :

- le principe d'inertie ;

- la conservation de la quantité globale de mouvement dans le monde ;

- la conservation du mouvement rectiligne.

Ces trois lois de conservation sont déduites de l'essence divine. Ces lois de la nature sont créées par Dieu, comme un roi établit des lois en son royaume. La physique s'articule alors à la métaphysique.