La conscience est-elle connaissance de soi?

La Conscience est-elle une connaissance de soi ?

- Rappel : la philosophie, une "conscience critique"…

- Exemple de définition

- "Connais-toi toi-même" (Socrate) : sens de la formule

- Modalités et limites d'une connaissance de soi

- L'âme ou l'intériorité

- Le moi ou les trois figures de l'Identité : Mêmeté (individualité), Ipséité (subjectivité), Unicité (singularité)

- L'identification imaginaire : le stade du miroir

- L'accès au langage, l'usage du "Je"

- La pensée et la conscience réfléchie

- Une distinction nécessaire : Sujet transcendantal et moi empirique

- La conscience "pour soi" ou la reconnaissance de soi : au-delà de la "conscience malheureuse" (aspect psychologique)

- La "conscience morale" ou la reconnaissance d'autrui : au-delà de la "mauvaise conscience" (aspect moral)

- La "prise de conscience" ou la reconnaissance de la vérité : au-delà de l'opinion (aspect intellectuel)

- L’intentionnalité

- Conscience et existence

- Conscience et langage

- Conscience de classe et conscience collective

Pour aller plus loin : consultez les documents du site

Date de dernière mise à jour : 01/05/2021

Les annales de français bac 2024, sujets corrigés le jour J. bac général, bac technologique, métropole, DOM-TOM, à l'étranger https://t.co/gQss471OWd pic.twitter.com/BREWCRaGkv — Bac 2024 Français Philosophie- HLP (@prepabac) 11 mai 2024

Oeuvres renouvelées

- Nathalie Sarraute

- Pour un oui ou pour un non

Questionnaires

- Nathalie Sarraute

- Le Nouveau Roman

Parcours "Théâtre et dispute"

- Les variations scéniques

- La scène, l'espace du conflit

Disserter sur une oeuvre

- Sujets d'entrainement

- Méthodologie

- Lexique de citations

- Appropriation d'une oeuvre

Commentaires / Repérages

- "C'est bien ça..."

- "La vie est là... "

- La scène finale

Vers l'oral du bac

- Réussir l'étude linéaire

- La question de grammaire

- Lecture cursive "Art"

- Yasmina Reza

Corneille, Le Menteur

" Mensonge et comédie "

Questionnaire de lecture

Exercices corrigés, classe 1ère

- Textes à trous

- Questions/Réponses

Etudes linéaires

- I,3 - II,5 - III,5 - IV,3 - V,6

- Dossier bac 1ère

- Le classicisme

Humanités, Littérature, Philosophie, bac 2020

La conscience de soi est-elle une connaissance de soi ?

Ce corrigé est disponible sur www.philolog.fr, un site externe à 20aubac. En cas de problème d'accès à la page originale, vous pouvez accéder aux copies enregistrées.

Corrigés liés disponibles

Les corrigés similaires disponibles

- La conscience immédiate est-elle connaissance de soi ?

- La liberté est-elle une illusion de la conscience ?

- Bergson, L'Évolution Créatrice: Conscience et Inconscience

- Freud, L'inquiétante étrangeté et autres essais: Connaissance de soi

- Prendre conscience de soi, est ce devenir étranger à soi ?

Autres corrigés disponibles sur ce sujet

- Corrigé élève de lydianos

Proposez votre corrigé pour ce sujet

PROMOTION ! -20% sur votre abonnement 1 mois avec le code JOURJ24 *Voir conditions

Lycée > Terminale > Philosophie > Conscience et connaissance de soi

Conscience et connaissance de soi

- Fiche de cours

Profs en ligne

- Application mobile

Comprendre le lien entre la conscience et la connaissance de soi.

- La conscience permet la connaissance de soi car elle est certitude.

- Cependant, cette connaissance est subjective et conditionnée.

- L'inconscient a un rôle important dans la connaissance de soi, et s'en rendre compte nous rend plus lucide.

La conscience est la faculté par laquelle l'homme est capable de penser ce qu'il vit et dès lors de se penser lui-même . On pourrait donc admettre que la conscience que l'on prend de soi-même équivaut à une connaissance de soi. Or, s'il ne fait pas de doute que la conscience permet de savoir que l'on est, il n'est pas assuré qu'elle favorise nécessairement la connaissance de ce que l'on est. Autrement dit, le fait d'être conscient de soi induit-il le fait de se connaître soi-même ?

Chacun aspire à savoir qui il est. Il semble que ce soit la condition essentielle pour mener une existence sensée et cohérente . En l'absence de cette connaissance, je cours le risque de m'égarer, d'entreprendre des projets ou de tenir des discours dans lesquels demain je ne me reconnaîtrai plus. Ne pas se connaître ou se faire des illusions sur soi conduit inévitablement à l'échec.

C'est au XVII e siècle, avec Descartes, que la conscience (de soi) est posée comme « la terre natale de la vérité », et comprise comme certitude résistant au doute : la certitude naît du doute. Descartes montre que par l'intermédiaire du doute, la conscience fait, en quelque sorte, l'expérience de la certitude de l' existence de soi ( Discours de la méthode , 1637). Descartes se propose de rejeter « comme absolument faux, tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne resterait point, après cela, quelque chose en ma créance, qui fût entièrement indubitable. [...] Mais aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi, qui le pensais, fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité : je pense, donc je suis, était si ferme et si assurée, que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeai que je pouvais la recevoir, sans scrupule, pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. » Autrement dit, pour que le doute soit possible, il faut nécessairement un sujet qui doute : le doute suppose, en effet, la pensée, laquelle suppose à son tour un sujet pensant. Descartes parvient ainsi à une première vérité, à un premier fondement, le « cogito », à partir duquel il va pouvoir établir les principes de sa philosophie.

Cela ne suffit pas à me faire connaître qui je suis mais seulement à savoir que je suis . Pourtant, la conscience est aussi perception de ce que je vis et de ce que cela suscite en moi, des pensées, des désirs, des émotions... Il suffirait donc que je m'observe moi-même pour pouvoir m'analyser et me comprendre.

L' introspection n'est pas un instrument de connaissance de soi satisfaisant. En effet, il est toujours possible que lorsque j'interprète mes actes ou mes sentiments, je me trompe. Je peux voir du courage là où ne réside que de la vanité, ou bien de la générosité où ne se trouve que le souci de reconnaissance.

Cette absence d'objectivité lorsque je m'examine moi-même s'explique en partie par le fait que je suis à la fois juge et partie . Je me juge moi-même et dans cette situation l'amour-propre interfère. Comment dès lors acquérir suffisamment de distance pour me considérer comme je suis et non comme je souhaiterais être ?

De plus, Marx a montré que la conscience n'est pas « pure » et première ou préexistante. Ce qui est premier et qui détermine notre conscience ce sont les conditions matérielles de notre existence . Dès lors, parvenir à la connaissance de soi ne repose pas sur la conscience de soi mais sur la mise au jour des rapports déterminés qui constituent notre être social.

Freud a été plus loin encore dans ce travail de destitution de la conscience comme instrument de connaissance de soi. Il a montré que la conscience est déterminée par le jeu de forces inconscientes qu'elle ignore. La psychanalyse, écrit Freud, peut dire au moi :

Il reste que même si « le moi n'est plus maître dans sa propre maison », selon l'expression de Freud, le travail de celui-ci a contribué à porter à la conscience cet état de fait. Autrement dit, nous sommes conscients de subir les déterminations de notre inconscient. Cela ne suffit pas à délivrer une connaissance de soi, mais cela ouvre la voie à un travail sur soi sans cela impossible.

Nous devenons plus lucides sur nous-mêmes parce que nous parvenons à mettre à jour les déterminations qui pèsent sur nous, y compris sur notre conscience. Ce faisant, même si nous découvrons que la transparence à soi est impossible, nous parvenons à réformer notre conscience et à la libérer partiellement des illusions qu'elle nourrit. « Là où le ça était, le je doit advenir », écrit Freud (« Wo Es war, soll Ich werden ») . Autrement dit, il s'agit de permettre à un sujet lucide de se constituer à la place d'un être déterminé par des pulsions qui le gouvernent sans qu'il le sache.

Vote en cours...

Vous avez déjà mis une note à ce cours.

Découvrez les autres cours offerts par Maxicours !

Comment as-tu trouvé ce cours ?

Évalue ce cours !

Nous sommes désolés que ce cours ne te soit pas utile

N'hésite pas à nous écrire pour nous faire part de tes suggestions d'amélioration

Puisque tu as trouvé ce cours utile

Je partage à mes amis

La médiane de 6 notes est 13. Cela signifie que :

la majorité des notes est 13.

la somme des 6 notes est égale au produit de 13 par 6.

il y a 3 notes inférieures ou égales à 13 et 3 notes supérieures ou égales à 13.

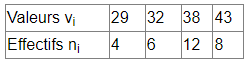

On a obtenu la série statistique suivante :

Combien vaut la médiane ?

environ 36,9

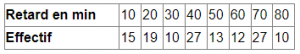

On a obtenu la série ci-dessous :

Quelle est la médiane de cette série ?

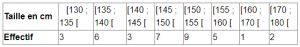

On a relevé les tailles en cm des élèves d’une classe :

Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie ?

La classe modale de cette série est [150 ; 155[.

Le mode de cette série est 150.

Le mode de cette série est 9.

Les notes en français de deux classes littéraires sont données dans le tableau suivant :

Quelle est la note médiane ?

Vous avez obtenu 75% de bonnes réponses !

Reçois l’intégralité des bonnes réponses ainsi que les rappels de cours associés

Une erreur s'est produite, veuillez ré-essayer

Consultez votre boite email, vous y trouverez vos résultats de quiz!

Découvrez le soutien scolaire en ligne avec myMaxicours

Le service propose une plateforme de contenus interactifs, ludiques et variés pour les élèves du CP à la Terminale. Nous proposons des univers adaptés aux tranches d'âge afin de favoriser la concentration, encourager et motiver quel que soit le niveau. Nous souhaitons que chacun se sente bien pour apprendre et progresser en toute sérénité !

Fiches de cours les plus recherchées

Philosophie

L'identité personnelle

La conscience morale

Anthropologie d'un point de vue pragmatique, Kant

Le moi se réduit-il à la conscience ?

L'hypothèse freudienne de l'inconscient

L'inconscient

La communication est-elle la première fonction du langage ?

Le langage peut-il tout dire ?

Le langage est-il le propre de l'homme ?

Accédez gratuitement à

Tout le contenu gratuit pendant 24h !

Exercices corrigés

Espace parents

Quiz interactifs

Podcasts de révisions

Cours en vidéo

Fiches de cours

Merci pour votre inscription

* Votre code d'accès sera envoyé à cette adresse e-mail. En renseignant votre e-mail, vous consentez à ce que vos données à caractère personnel soient traitées par SEJER, sous la marque myMaxicours, afin que SEJER puisse vous donner accès au service de soutien scolaire pendant 24h. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez consulter notre charte .

Votre adresse e-mail sera exclusivement utilisée pour vous envoyer notre newsletter. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment, à travers le lien de désinscription présent dans chaque newsletter. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez consulter notre charte .

- La solution Brevet

- Fiches de cours

- Fiches de méthode

- ANNALES BREVET

- INFORMATIONS BREVET

- VIE PRATIQUE

- PALMARES COLLEGES

- Sujets brevet 2022

- Qcm d'entraînement au Brevet

- Brevet blanc

- Sujets probables Brevet 2022

- ORIENTATION

- RESULTATS BREVET

- Solution seconde

- INFORMATIONS 2 nde

- PALMARES LYCEES

- La solution 1 ère

- Fiches de cours Bac

- ANNALES BAC

- INFORMATIONS 1 ERE

- Informations 1 ère S

- Informations 1 ère ES

- Informations 1 ère L

- Informations 1 ère STMG

- Informations 1 ère STI2D

- Sujets probables BAC 2022

- EPREUVES ANTICIPEES

- Epreuves anticipées 1 ère S

- Epreuves anticipées 1 ère ES

- Epreuves anticipées 1 ère L

- Epreuves anticipées 1 ère STMG

- Epreuves anticipées 1 ère STI2D

- RESULTATS EXAMENS

- Résultats BAC

- Résultats Bac Techno

- Résultats Bac Pro

- Résultats Brevet

- Corrigés Bac

- Résultats BTS

- Résultats BP

- Résultats CAP

- Résultats BEP

- Résultats MC

- Corrigés Brevet

- La solution bac

- Fiches de cours bac

- Fiches de méthode bac

- Qcm d'entrainement au bac

- Résultat bac

- Corrigés bac

- Sujets probables bac 2019

- Annales bac ES

- Annales bac S

- Annales bac L

- Annales bac STMG

- Annales bac STG

- Annales bac STI2D

- Annales bac STL

- Annales bac ST2S

- Annales bac hôtellerie

- Annales bac pro

- Réussir en terminale

- Révisions sur le Web

- Méthodologie par matière

- Aborder les épreuves

- Booster les langues

- Tests de langue

- Soutien scolaire

- Forme et révisions

- Culture générale

- Programmes terminale

- Epreuves du bac

- Dates du bac 2019

- Choisir ses options au bac

- Calcul points bac

- Préparation bac

- Session de remplacement bac

- J’ai loupé mon bac : que faire ?

- Bac pro agricole

- Bac techno agricole

- Bac à l'étranger

- Sujets du bac philo

- Se préparer au rattrapage

- Guide du nouveau lycée

- Palmarès des lycées

- Palmarès des lycées : l'analyse

- Calendrier scolaire

- Admission post-bac

- Choisir son bac +2

- Entrer dans la fonction publique

- Maths : de l'école à l'emploi

- Formations et métiers de l'agriculture

- CAP petite enfance

- Orientation de A à Z

- Orientation et débouchés

- Meilleures études par bac

- Choisir un métier

- Fiches métiers

- Info métier et orientation

- Concours Fonction Publique

- Partir à l'étranger

- Espace parents

- Résultat bac s

- Résultat bac es

- Résultat bac l

- Bac technologique

- Bac professionnel

- Résultats bac / académie

- Etre citoyen

- Permis de conduire

- Assurance auto jeune conducteur

- Sécu et mutuelle étudiante

Annales gratuites Bac L : La conscience de soi est-elle une connaissance ?

Les sujets les plus consultés.

- Philosophie bac l L'expérience est-elle la seule source de nos c Naturel et artificiel Propriété et travail Texte de Bergson La question "qui suis-je ?" La responsabilité de ses actes Langage et communication Thomas d'Aquin, Somme théologique Texte de Kierkegaard Texte d'Aristote

Les annales bac par serie

- Annales Bac

- Annales Bac S

- Annales Bac ES

- Annales Bac L

- Annales Bac STMG

- Annales Bac STI/STI2D

- Annales Bac STL

- Annales Bac ST2S

- Annales Bac Hôtellerie

- Annales Bac Pro

Les annales bac par matière

- Annales Bac français

- Annales Bac philosophie

- Annales Bac maths

- Annales Bac histoire

- Annales Bac géographie

- Annales Bac anglais

- Annales Bac espagnol

- Annales Bac physique

- Annales Bac chimie

- Annales Bac SVT

- Annales Bac sciences (enseignement scientifique)

- Annales Bac SES

- Annales Bac éco-droit

- Annales Bac management des organisations

- Annales Bac littérature

- Résultat Bac 2022

- Résultat BTS 2022

- Résultat Bac Pro 2022

- Résultat Brevet 2022

- Brevet 2022

- Résultat Bac Techno 2022

- Résultat BEP 2022

- Résultat Brevet Professionnel 2022

- Résultat CAP 2022

- Résultat Mention complémentaire (MC) 2022

La Conscience en Philosophie: Cours & Citations

Au programme de notre dictionnaire de philosophie : la conscience

La conscience en philosophie

Dans l’Antiquité, la conscience n’existait pas : seul le “noos”, l’esprit connaissant, avait une valeur. C’est la modernité philosophique qui a donné au sujet une conscience. Descartes l’a posée comme le socle de la connaissance car la conscience a résisté au doute méthodique, elle peut donc servir de fondement sur lequel s’édifierait l’ensemble du savoir (cf. La Métaphysique de Descartes ). Kant , Hegel , ou encore Sartre reprennent à leur compte cet acquis de la philosophie moderne.

Définitions générales du concept de conscience :

– Du latin conscientia : connaissance partagée avec un autre

– Sens psychologique : connaissance, intuition ou sentiment qu’un sujet possède de lui-même, de se états et de ses actes

– Sens moral : capacité de formuler des jugements moraux, sur le bien et le mal

Cours sur la notion de conscience

Introduction.

« Conscience » : cum scientia (latin). La conscience : activité psychique qui fait que je pense le monde et que je me pense moi-même. Et ce parce que la conscience est une mise à distance.

La conscience est mise à distance :

- De l’homme face au monde

- De l’homme face à lui-même

La conscience : ce qui fait que je ne suis pas posé dans le monde comme peut l’être un objet mais que je me rapporte au monde, que je le vise, que je m’y projette. Plongé dans la lecture d’un roman policier, je prends soudain conscience qu’on frappe à ma porte. Prendre conscience, c’est s’apercevoir de ce qu’il se passe autour de nous, mais aussi de ce qu’il se passe en nous.

La conscience dite psychologique est l’occasion de l’éveil de la conscience morale, car le sujet de la conscience commence à juger de la valeur morale de ses propre actes et intentions : “J’ai agi selon ce que me dictait ma conscience”.

Prendre conscience, c’est aussi poser le monde comme objet de la conscience ( un objet d’étonnement, de mystère et d’exploration pour le sujet que je suis). Ma conscience me sépare du monde en me mettant à distance de lui, mais elle me lie aussi à lui, car il ne peut y avoir de conscience si l’on a pas conscience de quelque chose ( c’est ce que Husserl appelle l’intentionnalité de la conscience). C’est ainsi que j’évolue dans le monde, que j’apprends à le connaitre tout en apprenant à me connaitre. Pourtant, la conscience de notre état ne coïncidera jamais totalement avec ce que nous sommes en soi : Il y a le moi qui est timide et il y a le je qui sait que le moi est timide. Conscient de ne pas être ce que je suis (exemple: un serveur est un serveur jusqu’à ce que sa journée de travail se termine), je peux jouer à être ce que je ne suis pas. En ce sens, toute conscience est une comédie.

Mais la conscience est toujours lacunaire, nous ne sommes jamais conscient de tout et tout le temps. “Conscience signifie choix” comme l’avance le philosophe Bergson. Notre attention se porte toujours vers un certain objet déterminé parmi tous les autres objets. Nous perdons la conscience de nos habitudes en développant des automatismes par exemple. Je peux perdre conscience de mes souvenirs au fur et à mesure du passage du temps, alors que la mémoire est utile pour mobiliser les souvenirs dont j’ai besoin sur le moment, pour surmonter efficacement un problème imposé par le réel. Ainsi, avoir conscience, c’est avoir la liberté d’agir de telle ou telle manière et de devenir ce que l’on veut.

Pourtant, notre esprits a ses secrets et il y des choses qui peuvent échapper à notre conscience. Cette étrangeté insaisissable c’est l’inconscient.

- Etre conscient, c’est sentir, agir, penser et savoir que je sens, que je pense et que j’agis. L’homme n’est pas posé dans le monde, il s’y rapporte. Par la conscience, le monde devient objet de connaissance et de réflexion.

- Etre conscient des actes accomplis et des pensées élaborées n’en fournit pas pour autant l’intelligibilité. De plus, la conscience est une mise à distance de l’homme par rapport à lui-même. Elle peut être ce qui lui inflige des expériences douloureuses : ex : la conscience morale, la culpabilité, le remords. Ex : Crime et châtiment (Dostoïevski) avec le personnage de Raskolnikov: après le double meurtre de l’usurière et de sa sœur. Par la conscience morale, l’homme fait l’épreuve d’actes dans lesquels il a du mal à se reconnaitre. En ce sens, la conscience signifie moins l’accès à une identité stable, définie qu’à une tâche à effectuer.

Problématique

En quoi la conscience fait elle la grandeur et la misère de l’homme ?

La conscience : ce qui permet la connaissance

La conscience permet à l’homme de répondre de ce qu’il est. Ceci l’élève au-dessus de l’animal.

Mais ce phénomène est aussi ce qui le sépare de l’immédiateté et de l’innocence de l’instant.

La conscience est donc synonyme de dignité, elle est ce qui permet à l’homme de penser le monde et de se penser lui-même. Mais cette dignité a un prix, elle est une libération qui impose la nécessité de devoir répondre de ses actes et de les assumer. Parallèlement à cela parce qu’elle permet la pensée, elle est ce qui permet le questionnement philosophique.

Si la conscience est ce qui permet le raisonnement philosophique, il semble nécessaire de s’interroger sur l’origine de cette interrogation.

A la question « connais-toi toi-même », Socrate répond : « je sais que je ne sais rien ». Négativité de la connaissance : le savoir se pose ici comme la conscience de ne rien savoir.

I) Descartes : La conscience va aboutir comme positivité fondatrice.

Les méditations métaphysiques. « Cogito ergo sum »

Remise en question des perceptions, des opinions et des jugements. Le doute est un outil, il est méthodique, radical et systématique. Il a pour but d’aboutir à la découverte d’une vérité fondatrice, indubitable et certaine à partir de laquelle la science et la connaissance pourraient être refondées.

- On doute du plus simple au plus complexe : le plus simple : douter des 5 sens : plutôt que de douter de chacune de mes perceptions ce qui serait infini, il faut douter de ce qui permet la perception : les 5 sens. Cf texte du morceau de cire et de la tour qui semble carrée et qui en fait est ronde. Les sens sont donc trompeurs.

- Si les sens sont trompeurs, il est nécessaire de douter ce qui fonde mes 5 sens : le corps. Descartes doute de l’existence de son propre corps.

- Mais si mes sens sont trompeurs, mes pensées peuvent aussi l’être :doute quant aux vérités mathématiques. Comme celles-ci ne procèdent pas de l’expérience et sont dans mon esprit, il faut bien qu’un être les y ait mises. Douter de ces vérités, c’est donc nécessairement poser l’hypothèse de l’existence d’un Dieu qui ne cesserait de me duper. D’où l’hypothèse de l’existence d’un malin génie. Début de la conclusion : je puis douter de toute mais pour douter il faut que je pense et pour penser il faut que je sois : je pense, je suis. Dès que je pense et aussi longtemps que je pense, je suis.

L’unique certitude qui résiste au doute : « je pense donc je suis ». Mais cette vérité affirme le fait que j’existe, elle ne me dit pas la nature de ce que je suis. Etre conscient d’exister ne m’informe pas sur l’identité de cet existant. La conscience peut-elle être objet de connaissance ?

II) La Conscience est une activité

- La conscience : une activité qui accompagne mes représentations

Kant : Logique (intro) 1800

Contrairement à Descartes qui définit la conscience comme une chose, Kant la présente comme une activité. La conscience est une fonction nécessaire de la pensée mais ne me donne pas la connaissance de ce je que je suis.

Pour identifier ce moi, il est nécessaire que le pouvoir d’indentification soit initialement dans la conscience, pouvoir d’identification qui permet d’établir la relation entre sujet et objet. Kant distingue la « représentation » de la « connaissance », la « matière » de l’ « intuition », la « sensibilité », la « forme », l’ « entendement ».

Selon Kant, la connaissance procède de deux sources : la sensibilité et l’entendement : sans la sensibilité l’entendement est vide, sans l’entendement, la sensibilité est aveugle. ( cf. La Critique de la Raison Pure )

Sensibilité : faculté par laquelle les objets me sont donnés : réceptivité, sensation.

Entendement : faculté intellectuellepar laquelle les objets sont pensés : faculté de connaitre. Faculté intellectuelle qui produit les concepts à partir desquels des intuitions sensibles sont reliées entre elles et ordonnées car subsumées.

« Subsumer » : ranger une intuition sensible sous un concept, donc identifier, connaitre.

Ex : celui qui voit une maison pour la première fois : simple intuition.

Celui qui voit une maison et qui a déjà dans son entendement le concept de maison en a la représentation.

Le « je » accompagne toutes mes représentations et les unifie. La conscience, le « je » est originaire. Il est ce qui permet cette unification et la conscience de soi procure aux représentations leur cohérence. Pour que les représentations soient unifiées, il faut admettre ce pouvoir unificateur comme ce qui permet la connaissance, donc le penser comme originaire. La conscience est donc une activité, elle est un pouvoir de synthèse. Le sujet ne peut prendre conscience de lui-même qu’à travers cette activité. Comme, la conscience de soi ne peut apparaitre que lorsqu’elle se réalise, elle ne peut pas être une connaissance de soi car elle est ce qui permet la connaissance. La conscience, lorsqu’elle se prend elle-même pour objet de pensée ne peut se penser à vide. Elle se pense à partir des contenus de pensée qui l’investissent.

La conscience présente ainsi un caractère paradoxal, elle est ce qui permet la connaissance de l’objet, mais elle ne peut être elle-même objet de connaissance.

La conscience immédiate et la conscience réfléchie, la connaissance du monde, la connaissance de soi. La conscience de soi se définit comme la possibilité pour le sujet de prendre pour objet de connaissance ses états de conscience : la conscience se retourne sur elle-même pour penser ses contenus de pensée. La conscience participe ainsi de deux mouvements :

- La conscience immédiate : elle est celle qui accompagne les actes du sujet : avoir conscience de quelque chose

- La conscience réfléchie : celle dans laquelle le sujet se pense lui-même comme conscient de quelque chose.

Kant : le passage de la simple conscience de soi « Charles veut manger » à « je veux manger » : la conscience de soi : Kant : « Avant il se sentait, maintenant il se pense »

Les deux mouvements fonctionnent ensemble : toute conscience est toujours conscience de quelque chose et je ne peux prendre conscience de ce que je suis qu’en me regardant au travers des actes accomplis : la conscience réfléchie présuppose la pensée immédiate. De la même façon, le sujet ne peut avoir conscience de quelque chose que parce qu’il s’y sait présent : je n’ai conscience du monde que pace que je suis conscient d’y être : la conscience immédiate présuppose la conscience réfléchie. Elles sont donc inscrites dans une activité, dans un mouvement, donc dans une temporalité qui entrelace la conscience immédiate et celle réfléchie sans pour autant les faire coïncider.

Cette absence de coïncidence avec soi clairement chez Bergson. Cette non coïncidence apparait avec la notion de durée.

Le mouvement effectué inscrit la conscience dans la durée. La conscience établit une relation entre le passé, le présent et l’avenir.

III) La conscience et la temporalité

Texte de Bergson : l’énergie spirituelle

- La conscience est conservation du passé.

- La conscience est mouvement vers l’avenir.

- Donc la conscience est un lien entre le passé et l’avenir car c’est le rapport à la mémoire et au projet qui caractérise la conscience.

Bergson lie le savoir à la mémoire et à l’anticipation. La mémoire est une fonction du passé.

- La conscience est attention portée au présent. Elle est donc fondamentalement pratique.

- La conscience chez Bergson est une chose concrète, c’est-à-dire une réalité dont nous faisons l’expérience à chaque instant. Elle apparait d’autant plus clairement qu’elle se réalise à chaque rapport au monde car elle accompagne chacune de nos perceptions et chacun de nos actes.

- La conscience se caractérise par la mémoire : une conscience sans mémoire serait une conscience « inconsciente », une conscience sans conscience d’elle-même (une conscience qui ne pourrait jamais rien identifier et serait ainsi confrontée à un perpétuel inconnu). Or la conscience est le lieu dans lequel les événements s’impriment. Elle se définit d’abord par la perception des objets qui nous environnent et cette perception implique la mémoire : « percevoir, c’est se souvenir » (Bergson) « Etre conscient », signifie être capable d’effectuer le lien entre un événement présent et un événement passé afin que celui présent puisse être identifié, reconnu et que je puisse agir dans le monde et donc y vivre.

- La conscience est aussi tension vers l’avenir, anticipation car agir dans le présent signifie nécessairement s’engager dans ce que ce présent va devenir.

Si la conscience rapporte l’événement présent à celui passé pour pouvoir identifier celui présent, si la conscience est relation à l’événement présent à partir de l’avenir qu’il annonce, quelle relation la conscience peut-elle avoir avec le présent ?

Si la conscience est en relation avec ce qui n‘est plus (le passé), et ce qui n’est pas encore (l’avenir) quelle relation a-t-elle avec ce qui est (l’instant présent) ?

L’instant présent est par nature fugace, fugitif : commencer à percevoir l’instant présent signifie qu’il n’est déjà plus du présent mais déjà du passé car la pensée s’y applique (l’instant est alors déjà un souvenir). De la même façon, anticiper le présent est impossible. L’instant n’existe pas : dès qu’il apparait, il n’est déjà plus(il est déjà du passé), aussi longtemps qu’il est attendu, il n’est pas (c’est de l’avenir). Dès lors, le présent n’est qu’une durée participée par le passé immédiat et l’avenir imminent. Le présent, c’est quelque chose qui dure.

Là où Descartes voyait la conscience comme une chose qui pense, Bergson voit une chose qui dure, qui s’écoule. Pour Bergson, la conscience est progrès et son inspiration dans la durée fait que l’homme est ce qu’il fait et fait ce qu’il est. Si la conscience est happée par le passé et tendue vers l’avenir, la conscience est mouvement, visée.

IV) « Toute conscience est conscience de quelque chose » : Husserl.

Tout cogito porte en lui son cogitatum auquel elle se relie et dont il se distingue. La conscience est toujours relation avec autre chose qu’elle-même. Il y a toujours une distance entre la conscience et l’objet qu’elle vise. Même lorsque la conscience prend pour objet de pensée ses contenus de pensée (ex : ses souvenirs …) elle ne parvient pas à les penser tels qu’ils étaient au passé parce qu’elle ne peut les appréhender que relativement au présent dans lequel elle est.

La conscience est projet, visée du monde, elle est « intentionnalité ». Intentionnalité : visée, projection vers le monde. La conscience n’est plus lue comme une intériorité close sur elle-même, elle est visée, projection. Avant d’être réflexive, retour sur elle-même, la conscience est initialement relation au monde en tant que je suis un être qui désire, qui agit et qui anticipe. Parce qu’elle s’anticipe, la conscience est donc toujours déjà au-delà d’elle-même, elle est visée d’un ailleurs pour orienter son agir dans le monde. La conscience est donc donatrice de sens, de signification. La signification n’est pas dans la chose, c’est la conscience qui donne leur sens aux choses qu’elle vise et qu’elle perçoit.

Mais si la conscience est donatrice de sens, si elle ne se règle plus sur l’objet pour le connaître mais fournit un sens à l’objet, alors la conscience ne peut plus être pensée comme le lieu d’une vérité unique, absolue. Il apparait alors légitime de se poser la question suivante : penser la conscience comme prévalant sur la conscience, est-ce une vérité ou une simple interprétation ?

V) La mise ne doute de la suprématie de la conscience sur le corps.

Texte de Nietzsche : « Aurore » (1880)

- La conscience n’est que le simple écho du corps qui la porte au monde. Plus que cela, ne serait-ce pas une simple interprétation que l’on aurait posée comme vérité pour des raisons morales, pratiques ? Si la conscience est donatrice de sens, penser la conscience comme supérieure au corps, n’est-ce pas une simple interprétation plutôt qu’une vérité, une croyance et non un état de fait ?

- Avec le cogito, Descartes avait signalé la séparation de l’âme et du corps. Cependant, Descartes, affirmant par la suite que « je ne suis seulement logé dans mon corps ainsi qu’un pilote en son navire », il finit par réunir l’âme et le corps car l’expérience de la faim et de la douleur physique montre que le corps peut troubler la pensée. Et cette réunion n’est pas sans conséquences car elle conduit nécessairement à s’interroger sur l’influence du corps sur la conscience et de la conscience sur le corps. Cette interrogation est fondamentale dans l’œuvre de Nietzsche.

La conscience selon Nietzsche

Traditionnellement, la métaphysique et la philosophie ont toujours pensé la conscience comme ontologiquement supérieure au corps. Ceci n’est qu’un postulat avancé pour des raisons pratiques et morales (elles servent à responsabiliser l’homme quant à ce qu’il est et ce qu’il fait, à le rendre coupable et justifie ainsi le châtiment…). Avant cela, la métaphysique avait déjà posé tout ce qui est immatériel comme ontologiquement supérieur au sensible : l’âme, l’esprit, la conscience sont donc valorisés et le corps, le sensible déprécié.

Nietzsche opère un reversement de cette hiérarchie : il pose la conscience comme dérivative du corps : « la conscience est une évolution dernière et tardive du système organique ». Selon Nietzsche, le corps est premier, il est pluralité de forces, de pulsions qui luttent les unes contre les autres, les unes avec les autres. Ces forces constituent ce que Nietzsche appelle « la volonté de puissance » : force qui cherche son propre accroissement, qui est toujours en devenir… Le Moi est donc multiple et l’individu vit une pluralité de sensations, d’identités, de rôles. Réduire la conscience à une unité, c’est vouloir enfermer l’homme dans une identité unique, c’est vouloir le réduire à un seul rôle et ce rôle est défini par la philosophie comme celui de l’« animal rationnel ». Or, selon Nietzsche

« Tout acte de volonté comporte premièrement une pluralité de sentiments ».

L’unité du « je pense » n’est donc qu’un préjugé, une illusion de la grammaire qui laisse croire que le « je » décide de la pensée alors qu’en fait le « je » n’est que la conséquence d’une multitude de luttes continuelles entre les différentes forces qui animent le corps.

L’unité de la conscience est donc une illusion pratique car face à la pluralité du monde, il est rassurant de se penser comme une unité plutôt que de se penser comme pris dans un devenir permanent et donc d’être toujours autre à soi-même.

Première illusion de la conscience : la conscience se pose comme cause d’elle-même, elle se croit substance et se pense comme étant à l’origine de ses pensées. Or, la conscience n’est pas ce qui donne des ordres mais qui ne fait qu’obéir à ce que le corps impose : « les pensées viennent à moi quand elles le veulent et non quand je le décide ». La conscience n’est que le simple écho du corps. La conscience n’a accès qu’à la surface des choses.Penser que l’on connait les raisons qui nous font agir, c’est en fait se méprendre car ces raisons fondamentales sont en profondeur et échappent à la surface.

La croyance en l’ego n’est donc qu’une illusion, le Moi rationnel n’est qu’un mythe, une fiction métaphysique et la souveraineté de la conscience sur le corps, un fantasme. On peut alors comprendre le sens du « cogito brisé » chez Ricoeur : le moi n’est pas transparent à lui-même. Le Moi n’est pas une identité qui est donnée de façon définitive au départ, une fois pour toutes ; mais une identité qui ne cesse de se construire au fur et à mesure (ce qu’il nomme identité narrative). La conscience se manifeste ainsi par une certaine opacité à elle-même.

La conscience se définit, certes, par son activité quant à la connaissance, mais aussi par ses lacunes, ses errances, son opacité. En approchant l’homme relativement à cette opacité de la conscience, force est de constater que celle-ci n’est pas transparente à elle-même. Il y a en elle des choses qui lui échappent et qui signalent que par-delà ce que la conscience affirme d’autres choses se disent. Penser la conscience signifie donc aussi penser ce qu’elle ne maîtrise pas au sein du psychisme et qui peut la remettre en question quant à son autorité. Cette remise en question passera par Nietzsche par la volonté de puissance, par Marx dans le domaine social pour aboutir au thème de l’inconscient chez Freud, inconscient qui induira ce constat fatal :

« Le Moi n’est pas maître en sa propre maison »

Définitions particulières de philosophes sur la conscience / la subjectivité :

– Descartes : “Ma propre pensée ou conscience” ( Discours de la méthode )

– Rousseau : “Conscience ! Conscience ! Instinct divin, immortelle et céleste voix : guide assuré d’un être ignorant et borné, mais intelligent et libre ; juge infaillible du bien et du mal, qui rends l’homme semblable à Dieu, c’est toi qui fais l’excellence de sa nature et la moralité de ses actions” ( Emile ou de l’Education )

– Kant : “La conscience est une représentation qu’une autre représentation est en moi” ( Critique de la raison pure )

– Kant : “La conscience est la raison pratique représentant à l’homme son devoir pour l’acquitter ou le condamner en chacun des cas où s’applique la loi” ( Critique de la raison pratique )

– Hegel : “L’homme est un être doué de conscience et qui pense, c’est-à-dire que, de ce qu’il est, quelle que soit sa façon d’être, il fait un être pour soi” ( Phénoménologie de l’Esprit )

– Bergson : “La conscience est la puissance de choix” (L’Evolution Créatrice)

– Alain : “La conscience est le savoir revenant sur lui-même” (Définitions)

– Sartre : “La conscience est le refus d’être substance” ( L’Etre et le Néant )

– Rabelais : “Science sans conscience n’est que ruine de l’âme” (Panagruel)

– Dante : “Pourvu que ma conscience ne me fasse pas de reproches, je suis prêt à subir la volonté de la fortune” (La Divine Comédie)

You may also like

Le langage en philosophie

L’art en philosophie

L’aliénation : définition, l’existence en philosophie.

Explication de texte de philosophie : La Méthode

L’ame : définition philosophique.

38 Comments

peu-on avoir gratuitement des dissertations ? j’ai besoin d’un corrigé complet sur une dissertation sur la conscience. est-ce possible ? le sujet est : “ma conscience est-elle infaillible ?” merci de votre réponse philosophique

- Ping : Citations sur la conscience

- Ping : Phénoménologie de l'Esprit (Hegel)

- Ping : Freud: le ça, le moi et le surmoi

- Ping : QCM-Philo : La conscience

- Ping : Alain, la conscience et l'inconscient

- Ping : Citations de Husserl

Brupt, j’ai pris conscience qu’on frappe à ma porte; qu’est-ce à dire sinon que je me suis aperçu que quelqu’un a frappé à ma porte. La conscience se définit là comme la perception de ce qui se passe en dehors de nous mais aussi je dirais en nous car surpris ou déçu, je peux prendre la mesure de ma surprise ou de ma deception en m’interrogeant interieurement de quoi sagit-il, que dois-je faire.Cette dernière étape de la conscience est l’occasion de l’eveil de la conscience morale qui permet de juger de la valeur morale de mes actes et de mes intentions; c’est à son actif qu’on dira: il a agit selon sa conscience. On peut objecter à ce compte que la conscience est la faculté qu’a notre esprit de se saisir de ce qui se passe en nous et en déhors de nous. Mais au juste qu’est-ce que c’est que la conscience? Le terme de la conscience est ambigu et ambivalant selon qu’on l’envisage dans sa fonction adaptative, dans ses mecanismes physiologiques et dans ses valeurs moroles et religieuses. Chez les grecs, on la désignait sous l’expression de ‘nous’ qui se prononce ‘nousse’ c’est-à-dire l’esprit connaissant. Mais disons que la conscience n’a pas cours dans l’antiquité. Elle apparait pendant la modernité surtout dans les oeuvres de R. Descarte qui en fait le socle fondamental de la connaissance en l’assimilant à l’évidence de sa propre pensée car disait-il: la conscience est ce dont je ne puis douter de rien; et en effet l’évidence de ma propre pensée s’impose à moi comme une vérité absolue qu’aucun argument sceptique ne peut démonter”.A ce sujet Leibniz parle de notre maitre infaillible et Socrate de la chose vertueuse. Etre conscient c’est savoir faire le bien. Mais le concept de la conscience a évolué, elle n’est plus seulement le cogito ergo sum de Descartes car l’évidence a quelque chose de terrible qu’elle reste toujous dans les limites bornée de la seule individualité de son sujet avec la conscience de son insuffisance. Il n’est pas évident pour autrui que Descartes pense; donc je dirais: il n’existe pas. Prendre conscience de quelque chose dans son acception la plus moderne, c’est poser la chose comme un objet d’exploration en face du sujet que nous sommes, cela suppose une séparation; et même la conscience qu’une personne a d’elle-même est comprise comme une séparation; par exemple dire que je suis timide, il ya le ‘moi’ qui est timide et le ‘je’ qui sait que le ‘moi’ est timide donc dans la personne-même il ya la séparation du ‘je’ qui tend vers le ‘moi’. C’est cette théorie de la conscience comme étant une séparation et une tendance c’est-à-dire une intention qu’on appelle l’intentionnalité inventé par Brentano et celèbrée par Hurssel dans la théorie de la phénomenologie qui explique que la conscience vise toujours l’exterieur. Mais ajoutons que toute manière de viser l’extérieur n’est pas consciente. Ainsi, l’automatisme de l’habitude n’est pas consciente, elle s’exerce automatiquement même si on n’a pas conscience. Pour qu’il est conscience dans nos projectons exterieurs, il faut un choix c’est-à-dire on ne peut pas être conscient de tous nos actes en même temps. Et qui dit choisir pose un critère du choix. C’est là se pose le problème philosophique des causes ou des raisons qui déterminent nos choix. Nous savons pertinamment qu’il existe des faits de conscience qu’on ne trouve pas clairement la cause distincte, mais est-ce dire qu’ils n’en ont pas? Dans une étude plus profondes sur le fonctionnement physiologique du psychisme humain, Sigmund Freud découvre que la conscience n’est pas seulement la seule activité de notre psychisme. Il ixistent bien de choses psychiques dont nous n’avons même pas conscience et qui cependant déterminent certains de nos actes conscients. Pourquoi les lapsus, pourquoi les rêves délirants, pourquoi la peur, voilà tant d’étrangétés qui se produisent en nous. Freud appelle l’ensemble de cette étrangété l’inconscient. L’inconscient est l’un des systèmes de l’appareil psychique, contenant des représentations refoulées échappant à la conscience et influant sur les conduites d’un sujet, c’est-à-dire actif. Contrairement aux penseurs du siècle des lumières qui voyaient, dans le triomphe de la raison humaine et de la liberté sur l’obscurantisme et le despotisme, le début d’une libération définitive de l’humanité Freud forge l’image moderne de l’homme se trompant sur lui-même et en proie à des motivations inconscientes c’est-à-dire, c’est la réponse que je fais à la question de notre ami ‘philosophie terminale, la conscience n’est pas infaillible. Freud mettra sur place une méthode de décryptage et de traitement de certaines patologies cérébrales qu’on appelle la psychanalyse. En toute fin utile, je résume toutes ces explications pour les esprits synthétique en disant ceci: l’homme est un être entièrement libre et entièrement déterminé, entièrement conscient et entièrement inconscient dans le même psychisme et en même temps.Pour plus de détails consulter cet adresse: [email protected] Au plaisir!

Ton commentaire m’a vraiment bien éclairé sur le sujet de ma dissertation: “La conscience morale nous dicte t-elle ce que nous devons faire?” Pourrais-tu aborder davantage la conscience morale? Merci beaucoup.

S’il te plait ma chère Elena ceci est un site consulté par beaucoup de personnes et donc je ne voudrais pas qu’on parle d’une chose qui n’est pas de l’ordre du jour et qui n’interesserait pas tout le monde c’est raison pour laquelle j’ai laissé mon adresse pour les échanges privés. Merci.

Je comprends je suis désolée. Mais malheureusement l’adresse pour les échanges est invalide…

alors Elena passe moi toi ton adresse à toi: e-mail ou skybe ou facebook. Nous ferons d’échanges assez importants car cet interêt et ce désir brûlant que tu éprouves pour la philosophie, c’est mon voeu, c’est ma prière.

Bonjour, pourriez vous m’aider sur une dissertation ” toute conscience est une conscience morale ?”. Si cela est possible, voici mon mail : [email protected]

Avoir les corections de quelque sujet souvent

quelqu’un pourrais-t-il m’aider svp ? voila j’ai comme sujet de dissertation ” Puis-je faire confiance à ma conscience ?” et je suis un peu larguée….

je veux les corrigés types de dissertation philosophique sur” la cconscience à elle seule suffit pour exprimer le psychisme? “

j’aimerais savoir ce on enttend par la conscience

La conscience est la qualité la plus élevée de l’Homme qui reside en lui

La conscience c’est le fait d’avoir conscience d’avoir conscience, tout simplement !

Svp pouviez vous me corriger le sujet de la dissertation suivant ? La conscience est-elle supérieur à l’âme ?

Pour ma part non elle est le port de l ame . Sans l ame l existence de l homme n en vaut pas le prix. Ainsi dire que la conscience est ce guide qui ammene l homme a faire la distiction des choses. En revenant sur la pense de rousseau qui dit ” conscience consciece instinct divin immortelle et celeste voix guide assure d un etre ignorant. ” pour montre qu en l homme cette voix n est rien que l ame et cette conscience n est que l ame qui ne fait que dirige l homme sur la bonne voix. Voila ce que moi je pense. Elie ignace Gaglozoun du benin

Besoin sur le corriger du sujet toute conscience poursuit la mort de l’autre

Sujet: Tout acte conscient est-il moral?

Je n’ai pas compris votre phrase “Tout cogito porte en lui son cogitatum auquel elle se relie et dont il se distingue;” c’est qui “elle” ?

Bonjour Guy.

Définir la conscience… Cela implique savoir ce que nous sommes !

Regardez cette image: https://articlesdecollection.com/g06.html _C’est une tête de cire !!!

Faites-moi un bon commentaire ( ce que vous voyez ). Vous saurez me contacter.

Cordialement.

Bonsoir ! J’ai un sujet qui m’intrigue ! Sujet : La conscience fait elle la grandeur de l’homme ?

Merci pour tout ce travail détaillé et approfondi. C’est un sujet passionnant.

S’il vous plaît pouvez-vous m’aider sur ce sujet La prise de conscience de ces conditions de vie prépare t-elle le sujet à leur amélioration ?

Des arguments et exemples pour montrer le pouvoir et La place de la conscience

Merci de m’avoir inculqué

Le travail fait ils de nous des esclaves

Salut tout le monde, j’espère que vous vous portez toutes et tous bien. On nous a demandé de faire un exposé sur ” La conscience de soi et des autres “. Franchement, ça fait maintenant une semaine que j’essaie de trouver un plan pour ce sujet mais sans résultats satisfaisants. Tellement le sujet est philosophique et complexe’ pour moi, et en plus il ne me reste pas assez de temps avant la présentation. Alors, vous vous bien m’aider s’il vous plaît à trouver le plan pour ce sujet? Je vous serai reconnaissante.

Comment comprendre les cours de la philosophie en classe de terminale seri A

J’ai une dissertation à faire quelqu’un pourrait m’aider s’il vous plaît. Question : Peut-on refuser d’être libre, consciemment ou non ? Merci de votre aide

La conscience est-elle le pouvoir de faire les choses ?

Salut,j’ai besion d’un corriger de dissertation philosophique le sujet:”la conscience peut-elle trahire le sujet”svp

J’aime beaucoup l’application

Le moi est t’il maître dans sa propre maison ?

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Commentaire *

La modération des commentaires est activée. Votre commentaire peut prendre un certain temps avant d’apparaître.

- Introduction

- Table des matières

- Cours de Philosophie

- Lecture suivie

- Bibliographie

Cours de philosophie

La conscience de soi est-elle une connaissance de soi?

12 Déc 2007 par Simone MANON

La conscience est un pouvoir de représentation permettant à l'homme d'avoir la connaissance des choses et de lui-même. Il sait qu'elles existent et il a la connaissance immédiate de sa propre existence ainsi que de ses états et de ses actes. Le terme signifie étymologiquement « avec la connaissance de ». La conscience est un savoir accompagnant la vie, les pensées et les actes d'une personne. C'est même, si l'on en croit Locke, la conscience de soi qui fonde la possibilité de se savoir une seule et même personne tout au long de sa vie. En ce sens il semble y avoir une équivalence entre la conscience de soi et la connaissance de soi.

Pourtant suffit-il de s'apercevoir, de se donner la représentation de soi-même pour prétendre avoir une véritable connaissance de soi ?

La notion de connaissance connote en effet l'idée d'un savoir obéissant à une exigence de lucidité et d'objectivité. Connaître en ce sens consiste à déjouer les puissances trompeuses promptes à abuser l'esprit dans sa recherche de la vérité. La notion connote aussi celle d'un effort d'intelligibilité . Connaître consiste à rendre raison des choses par l'intelligence des causes, celles-ci n'étant jamais données mais découvertes par un exigeant travail de recherche.

Si l'on donne à la notion de connaissance, son sens fort, il ne va donc plus du tout de soi que la conscience de soi soit une connaissance de soi. Le doute s'impose, par ailleurs, car nous faisons souvent l'expérience de l'opacité de notre être. Nous sommes tristes mais nous ne comprenons pas pourquoi, nous sommes traversés par un désir mais il nous étonne. Nous soupçonnons, dans telle situation, qu'il y a en nous quantité de choses dont nous ignorons l'existence et nous découvrons parfois dans la stupéfaction, l'écart existant entre l'image que nous nous faisons de nous-mêmes et celle que les autres nous renvoient. Pire, nous nous surprenons à nous mentir et à mentir aux autres comme s'il était impossible d'assumer certaines dimensions de notre être. Et il faut souvent la médiation d'autrui ou de certaines épreuves pour nous dessiller et comprendre que nous ne sommes pas ce que nous avions l'illusion d'être.

Il apparaît donc que la conscience de soi, qui est une condition nécessaire de la connaissance de soi, n'en est pas une condition suffisante. La question est alors de savoir pourquoi il en est ainsi. Qu'est-ce qui expose la conscience de soi à l'illusion et la condamne souvent à être une méconnaissance de soi ?

Pour autant, le terme de connaissance est-il approprié pour désigner l'opération permettant de se saisir dans son identité humaine et dans son identité personnelle ? Car le propre d'un sujet est de ne pas avoir la consistance et la permanence des objets. Si la connaissance implique des procédures d'objectivation, n'est-elle pas par principe condamnée à manquer l'identité d'un sujet ? Et qu'est-ce que le sujet ou le moi en dehors de la conscience qu'il a de lui-même ? Une fiction peut-être comme le montre Hume, auquel cas la conscience de soi n'aurait pas d'objet et si elle en a un, elle est disqualifiée par la réflexion précédente dans toute prétention à l'objectivité.

Alors faut-il renoncer à la connaissance de soi-même ou bien faut-il comprendre que l'identité humaine et l'identité personnelle sont plus un projet qu'une donnée ; une décision qu'un être ; une destinée qu'un destin? Si c'est bien ainsi qu'il faut interpréter le « connais-toi toi-même » socratique, cela signifie que seule la conscience d'être un esprit ou une liberté est une véritable connaissance de soi. Mais cette connaissance est une tâche à assumer, non le savoir objectif d'un supposé objet.

I) La conscience de soi est une connaissance immédiate de soi-même et du monde.

La conscience est la modalité d'existence de l'être humain . Dès que la conscience s'éveille c'est le monde qui surgit avec moi et autrui situés en lui. Impossible d'échapper au savoir de sa propre existence, à l'intuition de ses états et de ses actes. Je fais tel geste et même si c'est sous une forme confuse j'en ai conscience. Je m'ennuie dans ce cours et je le sais. Certes la conscience peut être vague, engluée dans les automatismes, reste que dès qu'il y a conscience il y a connaissance. Il y a même sentiment d'être une seule et même personne tout au long de sa vie car étant toujours présent par la conscience à moi-même, je vis la multiplicité et la diversité de mes états comme miens.

La conscience est donc une forme immédiate de connaissance or une connaissance immédiate peut-elle être une véritable connaissance ? Sous sa forme spontanée, la conscience n'est-elle pas exposée au préjugé, à l'illusion, à la naïveté, aux pièges des fausses évidences ? Platon a pointé dans l'allégorie de la caverne les risques d'un rapport au réel non médiatisé par la réflexion et l'ascèse de notre part sensible. Le danger est toujours de confondre l'apparence des choses avec les choses elles-mêmes.

Par exemple, pour ce qui concerne notre question, est-il possible pour un sujet d'entretenir avec lui un rapport soucieux d'objectivité ? N'est-il pas beaucoup trop intéressé à construire une image gratifiante de lui-même pour être le meilleur placé pour se connaître ? Ce soupçon invite à poser la question du statut de l'introspection et à comprendre que sans la distance de l'extériorité et de l'objectivité, il est vain de prétendre à une connaissance objective de quoi que ce soit. Or dans le cas de la connaissance de soi, il est impossible de disjoindre le sujet et l'objet de la connaissance.

De même, peut-il entrevoir que ce moi qu'il a conscience d'être est peut-être introuvable dès lors qu'on se mêle de le chercher sérieusement ? Chacun parle, en effet, spontanément de lui comme s'il était un être ayant une consistance et une permanence propres. Et les illusions intimistes sont monnaie courante. On invoque un « moi profond », qui serait à retrouver derrière les multiples visages que chacun est pour chacun comme si la personne était quelque chose en dehors des rôles sociaux qu'elle incarne, des actes qui la révèlent ou des métamorphoses qu'elle subit. Or la réflexion pascalienne sur le moi nous affranchit de cette naïveté. Le moi est inassignable car tout ce qui le caractérise dans sa singularité concrète est multiple, divers et périssable.

Alors pourquoi ne peut-on pas établir l'équivalence de la conscience de soi et de la connaissance de soi ?

II) Une connaissance non médiatisée n'est pas une véritable connaissance. La conscience de soi est méconnaissance de soi.

Ce développement exige d'exploiter les thèmes suivants :

Pascal et sa critique de l'intérêt ou de l'amour-propre.

Pascal souligne combien la conscience immédiate est investie par des affects, des désirs, des intérêts sensibles. Ses représentations sont construites sur d'autres exigences que le souci de la vérité. D'où les images de soi que chacun construit à son avantage et l'hostilité à l'égard de tous ceux qui dérangent Narcisse dans ses aveuglements.

Cf. Pensée B82 « Notre propre intérêt est encore un merveilleux instrument pour nous crever les yeux agréablement. Il n'est pas permis au plus équitable homme du monde d'être juge en sa propre cause ».

Pensée B 100 : « La nature de l'amour-propre et de ce moi humain est de n'aimer que soi et de ne considérer que soi. Mais que fera-t-il ? Il ne saurait empêcher que cet objet qu'il aime ne soit plein de défauts et de misères : il veut être grand, et il se voit petit ; il veut être heureux, et il se voit misérable; il veut être parfait, et il se voit plein d'imperfections ; il veut être l'objet de l'amour et de l'estime des hommes, et il voit que ses défauts ne méritent que leur aversion et leur mépris. Cet embarras où il se trouve produit en lui la plus injuste et la plus criminelle passion qu'il soit possible de s'imaginer; car il conçoit une haine mortelle contre cette vérité qui le reprend, et qui le convainc de ses défauts. Il désirerait de l'anéantir, et, ne pouvant la détruire en elle-même, il la détruit, autant qu'il peut, dans sa connaissance et dans celle des autres; c'est-à-dire qu'il met tout son soin à couvrir ses défauts et aux autres et à soi-même, et qu'il ne peut souffrir qu'on les lui fasse voir, ni qu'on les voie. C'est sans doute un mal que d'être plein de défauts mais c'est encore un plus grand mal que d'en être plein et de ne les vouloir pas reconnaître, puisque c'est ajouter encore celui d'une illusion volontaire ».

Sartre et la thématique de la mauvaise foi.

Mensonge à soi et mensonge aux autres car il est difficile d'assumer les multiples responsabilités qui nous incombent tant dans notre facticité que dans notre transcendance. Notre liberté nous angoisse et nous expose sans cesse à nous défausser d'une certaine vérité de nous-mêmes parce qu'elle nous dérange. Rien n'est plus inaccessible à l'homme que la sincérité puisqu'il n'existe pas dans l'identité de soi avec soi et l'authenticité n'est pas la vertu la mieux partagée. Il y faut un courage qui fait la plupart du temps défaut. Ici, il est intéressant de pointer cette tendance si courante du sujet à s'identifier à son rôle social. On pense bien sûr à l'analyse sartrienne du garçon de café. Il joue avec un tel sérieux son rôle qu'il se prend pour un garçon de café, qu'il confond sa personne avec son personnage. Et l'on observe que lorsque le rôle est gratifiant, la personne a l'impression de "n'être plus rien" lorsqu'elle en est dépossédée. Drame des disqualifications, de la retraite. "Dans toute carrière publique, une fois que l'on a construit son personnage et que le bruit qu'il fait revient à son auteur et lui enseigne ce qu'il paraît, celui-ci joue son personnage ou plutôt son personnage le joue" Valéry Mélanges.

Freud et le thème de l'inconscient.

S'il est vrai, comme l'analyse Freud, que notre psychisme est pour l'essentiel inconscient, il est clair que la conscience de soi ne peut pas être le moyen de se connaître.

« Le moi en est réduit à se contenter de renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe en dehors de sa conscience dans sa vie psychique ». Freud montre que la lucidité est barrée par principe car ce qu'il appelle inconscient, c'est l'écart entre le sens que chacun donne consciemment à ses faits et gestes et le sens que ces mêmes faits et gestes ont dans l'interprétation analytique. Seule la médiation d'un analyste permet au sujet de nouer un rapport plus lucide avec lui-même.

Descartes et le thème de l'opacité de l'union de l'âme et du corps, les phénoménologues et le thème de l'opacité du corps.

Etre l'union d'une âme et d'un corps (Descartes) ou être un corps (phénoménologie) c'est vivre d'une vie qui n'est pas transparente à l'entendement. J'ai bien conscience de ma déprime (passion de l'âme) mais sa genèse, les causes qui l'expliquent me demeurent inconnues. Ainsi en est-il chaque fois que mes états ne procèdent pas de l'initiative de ma pensée. Je subis dans la confusion mes états d'âme. Ma seule liberté consiste à me disposer d'une manière raisonnable à leur endroit. Ce que Descartes appelle « faire un bon usage des passions de l'âme». Idem pour ce qui se passe dans mon corps. Pour l'essentiel je l'ignore. J'ai bien conscience de mon corps mais je suis privé de la connaissance de sa vie propre.

Spinoza et le thème du rapport imaginaire à soi-même.

Les hommes ont conscience de leurs actes mais ils ignorent les causes qui les déterminent. Seule la connaissance rationnelle, peut déraciner les préjugés en permettant une connaissance adéquate. L'objectivité, la vérité d'une connaissance sont des conquêtes non des données immédiates.

Sartre et le thème de la nécessaire médiation d'autrui.

Sans la distance que me donne sur moi-même le regard de l'autre, je ne suis guère en situation de rompre l'intimité de moi avec moi afin de me voir comme une conscience peut me voir. Le regard d'autrui en me chosifiant me met en demeure d'advenir à la dimension de la conscience, celle-ci ne s'actualisant que comme mouvement de division, d'écart de soi à soi.

Le thème de la nécessaire médiation des épreuves et du temps.

On peut jouer en imagination quantité de personnages. Celui du héros ou au contraire celui du poltron. On peut rêver disposer d'une liberté sans limites. Seule l'épreuve de la réalité nous permettra de prendre la mesure de notre courage ou de notre lâcheté et de la marge de manoeuvre de notre liberté. Par exemple, je pensais dans les temps heureux de la santé que dans la maladie implacable je demanderais à en finir et je découvre que je lutte pour sauver un ultime éclair de vie ; je pensais que la peur de mourir me rendrait lâche et je me découvre courageux. Je me croyais capable de soulever des montagnes et je m'aperçois que je baisse les bras à la première difficulté.

Cf. St Exupéry dans Terre des hommes: « La terre nous en apprend plus long sur nous-mêmes que tous les livres. Parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Mais pour l'atteindre, il lui faut un outil. Il lui faut un rabot ou une charrue. Le paysan dans son labour arrache peu à peu quelque secret à la nature, et la vérité qu'il dégage est universelle. De même l'avion, l'outil des lignes aériennes, mêle l'homme à tous les vieux problèmes » et bien sûr à celui, ici, des conditions concrètes de la connaissance de soi.

Sartre a dit cela aussi, d'une manière terrible pour tous les hommes qui, au lieu de se faire être, se contentent de se rêver. « L'homme n'est rien d'autre que son projet, il n'existe que dans la mesure où il se réalise, il n'est rien d'autre que l'ensemble de ses actes, rien d'autre que sa vie. D'après ceci, nous pouvons comprendre pourquoi notre doctrine fait horreur à un certain nombre de gens. Car souvent ils n'ont qu'une seule manière de supporter leur misère, c'est de penser : « Les circonstances ont été contre moi, je valais mieux que ce que j'ai été ; bien sûr, je n'ai pas eu de grand amour, ou de grande amitié mais c'est parce que je n'ai pas rencontré un homme ou une femme qui en fusse digne (...) Or, en réalité, pour l'existentialiste, il n'y a pas de possibilité d'amour autre que celle qui se manifeste dans un amour (...) Un homme s'engage dans sa vie, dessine sa figure et en dehors de cette figure il n'y a rien » L'existentialisme est un humanisme. 1946.

III) Vanité d'une connaissance de soi qui n'est pas conscience de la distance séparant le sujet de toutes ses expressions provisoires et inaccomplies.

La connaissance de soi est donc une entreprise qui excède les possibilités de la conscience de soi immédiate. Elle requiert de nombreuses médiations et est, au fond, toujours inachevée puisque l'identité d'un sujet n'est pas fixée une fois pour toutes. Elle se construit, se remanie continuellement en fonction des leçons de l'expérience et d'un projet d'existence. L'homme existe et il n'est que ce qu'il se fait, enseigne l'existentialisme. Il s'ensuit qu'on ne peut parler de l'être d'un homme qu'au passé. Oui, il a été ceci ou cela mais impossible de dire ce qu'il est, puisque tant qu'il vit, il peut toujours surprendre et se vouloir autre que ce qu'il fut jusque là. Telle est la condition du pour soi, c'est-à-dire de l'être impuissant à être dans la clôture et la plénitude de l'en soi.

La vraie connaissance de soi n'est donc pas connaissance de ce que l'on est passivement. Certes, une personne intègre de nombreuses données empiriques qu'elle n'a pas choisies. Elle est un homme ou une femme, un blanc ou un noir, un tempérament apathique ou nerveux etc. Il ne s'agit pas de nier qu'il y a des éléments reçus dans l'identité d'un homme. Mais prétendre réduire son être à sa dimension de passivité, c'est s'identifier par sa facticité. Or, on se demande bien ce que peut être un "moi" en dehors de ce qui assure sa continuité, c'est-à-dire en dehors de la conscience qu'il a de lui-même. Un mythe dit Hume et Montaigne, fin analyste de l'expérience humaine avoue: "Je ne peins pas l'être, je peins le passage". C'est dire que toute réification de soi dans l'invocation d'un prétendu être qui serait donné hors de la décision de le faire exister de telle ou telle manière est une stratégie de mauvaise foi. Il n'y a pas de sujet hors de l'opération par lequel il se pose, pas d'identité personnelle hors d'un processus d'identification. Le moi n'est pas un objet qui, hors de soi, serait à connaître, c'est un sujet ne prenant consistance que par le mouvement de nier tout ce en quoi il ne peut pas se reconnaître. C'est dire qu'il n'a pas d'être parce que son être c'est la liberté.

Conclusion :

La conscience de soi n'est pas spontanément une connaissance de soi. Il faut, pour prétendre à une connaissance, quelle qu'elle soit, s'affranchir de tout ce qui aveugle car la lucidité et le souci de la vérité sont des conquêtes. Il y faut aussi de nombreuses médiations.

Mais il convient de ne pas se tromper sur le sens d'une authentique connaissance de soi. Ce ne peut pas être une connaissance de type scientifique car un sujet ne peut pas être objectivé sans être nié. Se connaître revient donc, en dernière analyse, à se réfléchir dans sa dignité de sujet et pour cette opération la conscience suffit, à condition de préciser que cette conscience ne peut pas être la conscience spontanée. Pour qu'un sujet, une conscience ou une liberté puisse faire l'expérience pure de son être, l'ascèse d'une méditation métaphysique est nécessaire. Descartes a donné la mesure d'un tel exercice réflexif.

Et cette méditation a ceci de singulier qu'elle est moins dévoilement d'une essence qu'assignation à une tâche spirituelle et morale.

Marqueurs: amour-propre , condition nécessaire , condition suffisante , connaissance , conscience de soi , conscience immédiate , conscience réfléchie , conscience spontanée , illusion , mauvaise foi , regard d'autrui

Posté dans Chapitre II - Conscience. Inconscient. Sujet. , Dissertations

76 Réponses à “La conscience de soi est-elle une connaissance de soi?”

Bonjour, Je me permet de vous écrire à nouveau à propos d’une phrase qui m’a interpellée: « dans le cas de la connaissance de soi, il est impossible de disjoindre le sujet et l’objet de la connaissance. » J’aurais cru que justement, la conscience permettait une prise de recul, qu’elle autorisait à se prendre soi-même pour objet. Cela n’est donc pas possible dès lors que l’on se trouve dans le champ de la CONNAISSANCE de soi?

Je pense que vous comprenez mal l’expression. Elle signifie que dans la connaissance de soi, le sujet est à la fois le sujet qui connaît et l’objet qui est à connaître. Ce qui permet de se prendre soi-même comme objet de connaissance est effectivement la capacité de recul de la conscience mais il est difficile de se saisir soi-même dans une pure relation d’extériorité et d’objectivité comme il convient de le faire pour que la connaissance ait une valeur de vérité. Le sujet a trop d’intérêts engagés dans les résultats de cette connaissance, d’où sa difficulté voire son impossibilité à faire preuve d’objectivité.

Merci pour votre réponse. Je comprends mieux à présent.

bonjour professeur il y a une question qui sonne fort a mes oreilles sans que je ne puisse trouver une reponse a celle ci.coment un jugement objectif est il possible,compte tenu de la subjectivité inhérente à la nature humaine?

L’objectivité n’est pas une donnée, c’est une conquête. Le jugement immédiat est un préjugé, non un véritable jugement. Celui-ci requiert une éthique du jugement impliquant une ascèse des affects et une méthode. Vous pouvez consulter la première règle de la méthode dans le cours sur les règles de la méthode formulées par Descartes (chapitre: la raison) et le thème de l’objectivité dans le cours sur la vérité. Vous pourrez ainsi nourrir votre réflexion sur la difficulté d’être objectif. En tout cas un jugement objectif sur sa propre personne est certainement la chose la plus difficile à réaliser. De nombreuses médiations sont nécessaires pour s’en approcher mais l’illusion guette toujours car un sujet a trop d’intérêts engagés dans cette opération, l’amour propre étant sans doute l’obstacle le plus radical.

je vous ai envoyé un commentaire et mon adresse parait sur votre site c’est fort désagréable

Un homme sage évite de faire ce qui lui déplaît. Veillez donc à ne pas faire des commentaires ou à poser des questions.

bonjour professeur,je ne comprends pas comment un homme doué de connaissances pourrait avoir une conscience défaillante dans la mésure ou la conscience est un pouvoir de représentation permettant à l’homme d’avoir la connaissance des choses et de lui meme.

Il ne suffit pas de pouvoir se représenter, encore faut-il que ces représentations aient une valeur de vérité or se représenter les choses sans projeter sur elles ses préjugés, ses aspirations inconscientes ou conscientes, bref ce qui nous en apprend plus sur le sujet qui se représente que sur l’objet représenté, est le chose du monde la plus difficile. Surtout si cette chose à connaître est soi-même. Si la représentation mentale était d’emblée adéquate pourquoi faudrait-il conquérir la science, l’élaborer méthodiquement, la remanier etc.?

Bonjour Madame Manon,

Je poste ma question dans la rubrique conscience, même si elle ne se rattache pas particulièrement au sujet ci-dessus.

J’ai lu dernièrement le « Prométhée mal enchaîné » d’André Gide. Cela m’a passionné, mais je suis convaincu que ce texte contient beaucoup plus de chose que ce que j’ai pu y trouver. Certaines allusions, certains passages, certains raisonnement, ont du me dépasser.

Savez vous où je pourrais me procurer une explication de la « thèse générale » du livre ?

Sinon, et comme j’apprécie particulièrement vos cours, j’aurais voulu savoir si vous accepteriez de faire un commentaire de texte d’un passage qui, à mon sens, résume l’ensemble de la « thèse » de Gide ; cela me rendrait un immense service et m’apporterait une grande avancée sur le plan philosophique, mais peut-être aussi pourriez vous le poster sur ce blog au bénéfice de toute la population lycéenne, car ce texte est vraiment très intéressant. Si vous en avez le temps et l’envie, je peux vous envoyer par mail le passage en question.

Désolée, je ne peux pas vous donner satisfaction car je n’en ai pas le temps.

Bonsoir Madame, Je suis actuellement en Terminale S et mon professeur m’a donné le sujet suivant : La conscience permet-elle une meilleure connaissance ? Les pistes à développer seraient : le moyen de la conscience pour parvenir à une nouvelle connaissance (=> le doute) ainsi que les différentes connaissances (du monde, de soi…)

Néanmoins je n’arrive pas à voir où tout cela doit aboutir… Pourriez vous m’éclairer ?

Merci de rendre accessible tous ces cours j’espère qu’en les lisant je comprendrais certains sujet encore obscurs pour moi aujourd’hui.

« Meilleur » connote l’idée d’une comparaison. Ce qui est meilleur est ce qui l’emporte sur quelque chose d’autre dans un ordre donné. Pour que votre question devienne sensée, il faudrait préciser: meilleure par rapport à quoi? A défaut ce sujet est inintelligible.

La meilleure connaissance est celle dont on ne peut douter : c’est la certitude. Est ce que cela rend le sujet plus compréhensible ?

Non dans la mesure où la conscience est la condition de n’importe quelle forme de connaissance.

Que dois-je faire alors ? Je suis perdu !

Je suis désolée. Vous avez sans doute mal compris l’énoncé du sujet lorsque votre professeur l’a formulé.

Bonjour, je voudrais savoir si la thèse de Sartre sur la nécessité de la médiation d’autrui afin d’accéder à la cs de soi et celle de Hegel à ce même sujet se rejoignent ou si il existe des des différences. Merci

Chaque philosophie est singulière mais en gros sur ce thème les convergences sont grandes entre les deux auteurs puisque Sartre emprunte les concepts hégeliens de négativité, de conflit des consciences, de désir de reconnaissance etc.

Bonjour Madame, J’ai lu dans un essai de Le Clézio quelques points de vue sur la conscience de soi. Il insiste sur le caractère double de la conscience de soi, c’est-à-dire le soi observant et le soi observé. cette relation sujet-objet suscite le recul éternel dans la profondeur de la conscience. Il le prend comme un état de schizophrénie. Je voudrais savoir cette idée de recul de la conscience est premièrement posée par qui et est-ce qu’elle est plutot désespérante parce que ce recul signifie l’impossibilité de saisir le vrai soi? Merci.

Voyez, Lu, le chapitre: présentation du cours: conscience, inconscient, sujet. Vous découvrirez que ce que, selon votre propos, Le Clézio définit comme un état de schizophrénie est constitutif du fait normal de conscience. La scission sujet/objet n’est « posée » par personne puisqu’il ne s’agit pas d’une thèse mais ce que nous révèle la description de notre expérience de la conscience. Ce qui doit vous conduire à comprendre que l’idée d’un « vrai soi » n’est souvent qu’un fantasme. Qu’est-ce que le moi? interrogent les philosophes. La question est affrontée sur ce blog. Le cours vous permettra de comprendre combien la réponse est problématique. https://www.philolog.fr/identite-i-le-probleme-metaphysique/ Bon courage.

Merci beaucoup professeur.

Bonjour Madame,

je suis actuellement en terminale ES et apprends donc juste à philosopher. Je m’adresse à vous car mon professeur de philosophie m’a récemment donné le sujet suivant: « Faut-il prendre conscience de soi? » J’ai déjà quelques idées et noms de philosophes à citer mais je reste cependant dans le flou… Pourriez-vous m’éclairer?

Désolée, jeune personne, je n’interviens pas dans le travail des élèves. J’attire seulement votre attention sur la nécessité d’analyser les expressions « faut-il » et « prendre » pour saisir les enjeux du sujet. Bon courage.

Bonjour Madame Je découvre aujourd’hui votre site et le parcours avec avidité . Je compte bien y revenir souvent et réfléchir avec votre aide sur tout ces sujets qu’il est parfois si mal aisé de cerner tout seul. Je cherchais une aide et je suis sur de l’avoir trouvée. Merci beaucoup pour votre travail généreux et ô combien précieux.

Bernard Clément qui a découvert la philo sur le tard et aimerait bien revenir en terminale

Merci Bernard pour ce sympathique commentaire. Soyez bien convaincu qu’il n’est jamais trop tard pour philosopher. Bien à vous.

Bonsoir Madame, Faut-il alors faire l’effort d’être conscient ?

Beau sujet qu’il faut vous dépêcher d’approfondir Mona. Bon travail.

Bonjour, je cherche dans votre blog l’article le plus indiqué à m’aider dans ma dissertation sur le sujet « Être conscient de soi, est-ce être maître de soi ? »

Merci d’avance.

Désolée, Lucas. Il n’y a pas de cours strictement axés sur cette problématique. Vous devez expliciter pourquoi ce qui est une condition nécessaire de la maîtrise de soi, à savoir la conscience de soi, n’en est pas une condition suffisante. L’article que vous venez de lire fournit déjà des arguments. Voyez l’article sur le sac de peau. Approfondissez la question des passions.Un passage de ce commentaire peut vous éclairer https://www.philolog.fr/descartes-changer-ses-desirs-plutot-que-lordre-du-monde/ Bon courage.

Bonjour Simone,

Vraiment, votre site est magnifique. Je viens de le découvrir. Je l’ai beaucoup admiré. Je serai l’un de ses visiteurs assidus. Il nous présente simplement l’explication des notions philosophiques que nous considérons déjà difficiles à comprendre. Je vous remercie votre tous vos efforts sur ce site. Je suis un étudiant étranger. Je fais des études en France. Malheureusement, j’ai pas reçu de bonnes bases pour bien comprendre le français, c’est pourquoi je trouve de difficultés à comprendre quelques notions. Comme j’étudie les correspondances au XVIIIe siècle, je trouve parfois des difficultés à comprendre toutes les idées incluses dans les lettres. à propos de la question conscience de soi, pourriez-vous m’expliquer qu’est-ce que ça veut dire la conscience de soi comme épistolier? Merci d’avance de votre réponse.

Bonjour La conscience (c’est-à-dire la connaissance) qu’un sujet a de ses états affectifs, de ses pensées et de ses actes n’a pas la même spontanéité dans les relations épistolaires que sous sa forme immédiate. Elle est conduite par le travail de l’écriture, par la nature de la relation entre les personnes, par la finalité de l’échange (son enjeu est-il pragmatique, littéraire ou d’une autre nature?) à se modifier, s’approfondir (lorsqu’elle prend la forme d’un examen de conscience sous le regard de l’autre), à se travestir (est-il possible d’être sincère dès lors qu’on reconnaît avec Sartre la duplicité constitutive du pour-soi?). Bref, l’échange ne la laisse pas inchangée. Il peut tout aussi bien l’arracher à la complaisance à soi si les protagonistes sont animés par le souci de la vérité qu’entretenir cette complaisance si leur intention est de se faire valoir réciproquement aux yeux de l’autre et à ses propres yeux. Bien à vous.